H

Älteste römische Funde im Wiener Stadtgebiet geborgen

Die Stadtarchäologie hat im dritten Bezirk bei den Bauarbeiten zur neuen Postzentrale die bisher ältesten römischen Funde im Wiener Stadtgebiet geborgen. Unter anderem wurden Schreibgeräte, Keramik und Amphoren entdeckt.

Zum ersten Mal lasse sich durch die Funde eine Mischung zwischen der spätkeltischen und der frührömischen Kultur nachweisen, sagte Karin Fischer Ausserer, Leiterin der Stadtarchäologie: „Bisher konnten wir im Stadtgebiet immer nur entweder oder, aber nie beide gemeinsam fassen.“ Neben keltischen Grubenhäusern, Brunnen, Öfen und Gruben aus der Mitte des ersten Jahrhunderts fanden sich auf der Baustelle in der Rasumofskygasse auch römische Importgüter wie Amphoren aus dem Adriaraum, Feinkeramik und Schreibgeräte - und damit auch die frühesten Zeugnisse für Schriftlichkeit im Wiener Raum.

Keltische Siedlung mit römischem Einfluss

Noch befinde man sich im Abschluss der Grabungsarbeiten, erst danach würden die Funde auch detailliert ausgewertet, berichtete die Leiterin der Stadtarchäologie. Man gehe jedoch davon aus, dass es sich um eine Siedlung hochgestellter keltischer Eliten handle, die bereits von der römischen Kultur beeinflusst waren. Von der Stellung der Siedler zeugen etwa „Tüpfelplatten“, also Tonplatten mit kleinen Vertiefungen, in denen Münzrohlinge produziert wurden, sowie Gussformen, die vermutlich zur Bearbeitung von Bronze dienten, und Werkstattreste, die auf die Perlenherstellung aus Bernstein hindeuten.

Ausgrabungen

ORF

Insgesamt habe man rund 50 Kisten an Objekten bergen können. Nach der Auswertung könne man vielleicht „mehr über das Zusammentreffen und die gegenseitige Beeinflussung der beiden Kulturen sagen“, meinte Fischer Ausserer. Grundsätzlich seien die Gebiete links und rechts des Rennwegs „eine archäologisch wichtige Zone und ein wunderbares Gratisarchiv“, denn hier schlängelte sich der Teil der Donaulimesstraße, die von Klosterneuburg nach Hainburg führte.

Die römischen Funde in der Zivilsiedlung am Rennweg datiert die Archäologin auf die Mitte des ersten Jahrhunderts. Zum Vergleich: Die Grabungen auf dem Michaelerplatz in der Inneren Stadt stammen aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert. Denn erst nach und nach kamen mit den römischen Soldaten auch die „canabae legionis“ nach Vindobona, also die zivilen Lagerdörfer rund um das Lager der Legion, in denen sich etwa Händler und - trotz Heiratsverbots - die Familien der Soldaten ansiedelten. Die Funde auf dem Michaelerplatz stammen aus einem solchen.

7.000 Jahre Geschichte auf 3.000 Quadratmetern

Die keltisch-römische Schicht ist allerdings nur eine von vielen in der Rasumofskygasse. Die ältesten gehen weit tiefer in die Wiener Stadtgeschichte zurück und stammen aus dem Frühneolithikum (ca. 5000 vor Christus). „Wir haben hier 7.000 Jahre Geschichte auf 3.000 Quadratmetern“, schilderte die Leiterin der Stadtarchäologie. Interessant für die Archäologen sind auch die Funde aus dem Mittelalter: Hier konnte man etwa einen aus mehreren Kammern bestehenden und mit kleinen Lehmbänken ausgestatteten „Erdstall“ bergen. „Erdställe treten im 13. bis 15. Jahrhundert auf, ihre Verwendung ist noch umstritten“, so Fischer Ausserer.

Ausgrabungen

ORF

Wahrscheinlich wurden sie als Lager oder unterirdische Küchen genutzt - eine Vermutung, die auch beim Landstraßer „Erdstall“ naheliegt. Denn in diesem fanden sich große Mengen an Keramik aus dem 13. und 14. Jahrhundert, von kleinen Gewürztöpfchen bis hin zu überdimensionalen Kochtöpfen. „Es könnte sich hier also um eine Art Großküche gehandelt haben“, so die Chefin der Stadtarchäologen. Die Vermutung wird auch durch einen nahe gelegenen Brunnen unterstützt. Eventuell hätten sowohl Küche als auch Wasserstelle zu dem nahe gelegenen Kloster St. Maria gehört, meinte Fischer Ausserer.

Deutlich jünger sind hingegen die Reste des Palais Mesmer aus dem 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert thronte hier eine „Galvanische Metallpapier-Fabrik“ bevor schließlich 1920 das Post- und Telegraphenamt errichtet wurde. Die Fertigstellung der neuen Postzentrale ist für 2017 geplant - mehr dazu in Abriss als Startschuss für neue Postzentrale (wien.ORF.at; 6.2.2015).

Link:

Stadtarchäologie Wien

Publiziert am 19.03.2015

Quelle:

http://wien.orf.at/news/stories/2700404/

LG Harry

Die Stadtarchäologie hat im dritten Bezirk bei den Bauarbeiten zur neuen Postzentrale die bisher ältesten römischen Funde im Wiener Stadtgebiet geborgen. Unter anderem wurden Schreibgeräte, Keramik und Amphoren entdeckt.

Zum ersten Mal lasse sich durch die Funde eine Mischung zwischen der spätkeltischen und der frührömischen Kultur nachweisen, sagte Karin Fischer Ausserer, Leiterin der Stadtarchäologie: „Bisher konnten wir im Stadtgebiet immer nur entweder oder, aber nie beide gemeinsam fassen.“ Neben keltischen Grubenhäusern, Brunnen, Öfen und Gruben aus der Mitte des ersten Jahrhunderts fanden sich auf der Baustelle in der Rasumofskygasse auch römische Importgüter wie Amphoren aus dem Adriaraum, Feinkeramik und Schreibgeräte - und damit auch die frühesten Zeugnisse für Schriftlichkeit im Wiener Raum.

Keltische Siedlung mit römischem Einfluss

Noch befinde man sich im Abschluss der Grabungsarbeiten, erst danach würden die Funde auch detailliert ausgewertet, berichtete die Leiterin der Stadtarchäologie. Man gehe jedoch davon aus, dass es sich um eine Siedlung hochgestellter keltischer Eliten handle, die bereits von der römischen Kultur beeinflusst waren. Von der Stellung der Siedler zeugen etwa „Tüpfelplatten“, also Tonplatten mit kleinen Vertiefungen, in denen Münzrohlinge produziert wurden, sowie Gussformen, die vermutlich zur Bearbeitung von Bronze dienten, und Werkstattreste, die auf die Perlenherstellung aus Bernstein hindeuten.

Ausgrabungen

ORF

Insgesamt habe man rund 50 Kisten an Objekten bergen können. Nach der Auswertung könne man vielleicht „mehr über das Zusammentreffen und die gegenseitige Beeinflussung der beiden Kulturen sagen“, meinte Fischer Ausserer. Grundsätzlich seien die Gebiete links und rechts des Rennwegs „eine archäologisch wichtige Zone und ein wunderbares Gratisarchiv“, denn hier schlängelte sich der Teil der Donaulimesstraße, die von Klosterneuburg nach Hainburg führte.

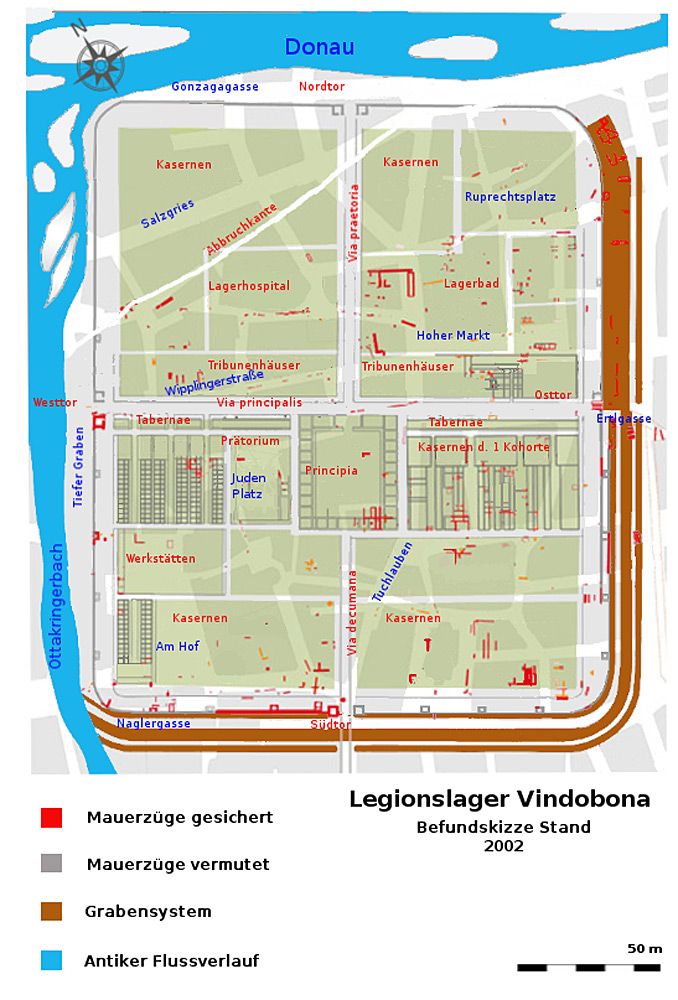

Die römischen Funde in der Zivilsiedlung am Rennweg datiert die Archäologin auf die Mitte des ersten Jahrhunderts. Zum Vergleich: Die Grabungen auf dem Michaelerplatz in der Inneren Stadt stammen aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert. Denn erst nach und nach kamen mit den römischen Soldaten auch die „canabae legionis“ nach Vindobona, also die zivilen Lagerdörfer rund um das Lager der Legion, in denen sich etwa Händler und - trotz Heiratsverbots - die Familien der Soldaten ansiedelten. Die Funde auf dem Michaelerplatz stammen aus einem solchen.

7.000 Jahre Geschichte auf 3.000 Quadratmetern

Die keltisch-römische Schicht ist allerdings nur eine von vielen in der Rasumofskygasse. Die ältesten gehen weit tiefer in die Wiener Stadtgeschichte zurück und stammen aus dem Frühneolithikum (ca. 5000 vor Christus). „Wir haben hier 7.000 Jahre Geschichte auf 3.000 Quadratmetern“, schilderte die Leiterin der Stadtarchäologie. Interessant für die Archäologen sind auch die Funde aus dem Mittelalter: Hier konnte man etwa einen aus mehreren Kammern bestehenden und mit kleinen Lehmbänken ausgestatteten „Erdstall“ bergen. „Erdställe treten im 13. bis 15. Jahrhundert auf, ihre Verwendung ist noch umstritten“, so Fischer Ausserer.

Ausgrabungen

ORF

Wahrscheinlich wurden sie als Lager oder unterirdische Küchen genutzt - eine Vermutung, die auch beim Landstraßer „Erdstall“ naheliegt. Denn in diesem fanden sich große Mengen an Keramik aus dem 13. und 14. Jahrhundert, von kleinen Gewürztöpfchen bis hin zu überdimensionalen Kochtöpfen. „Es könnte sich hier also um eine Art Großküche gehandelt haben“, so die Chefin der Stadtarchäologen. Die Vermutung wird auch durch einen nahe gelegenen Brunnen unterstützt. Eventuell hätten sowohl Küche als auch Wasserstelle zu dem nahe gelegenen Kloster St. Maria gehört, meinte Fischer Ausserer.

Deutlich jünger sind hingegen die Reste des Palais Mesmer aus dem 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert thronte hier eine „Galvanische Metallpapier-Fabrik“ bevor schließlich 1920 das Post- und Telegraphenamt errichtet wurde. Die Fertigstellung der neuen Postzentrale ist für 2017 geplant - mehr dazu in Abriss als Startschuss für neue Postzentrale (wien.ORF.at; 6.2.2015).

Link:

Stadtarchäologie Wien

Publiziert am 19.03.2015

Quelle:

http://wien.orf.at/news/stories/2700404/

LG Harry