Mammutprojekt Wiederauferstehung

Vor Tausenden Jahren sind sie ausgestorben, doch nun wollen Wissenschaftler sie wieder in der arktischen Tundra ansiedeln: Schon seit Jahren gibt es das Projekt, Wollmammuts aus Mammut-DNA und mit Hilfe von asiatischen Elefanten quasi neu zu züchten. Dank einer großen Finanzspritze soll das Projekt jetzt tatsächlich umgesetzt werden. Die Idee: Mammuts könnten zum Klimaschutz beitragen.

Online seit gestern, 23.05 Uhr

Teilen

Finanzierung steht: Mammutprojekt Wiederauferstehung

Vor Tausenden Jahren sind sie ausgestorben, doch nun wollen Wissenschaftler sie wieder in der arktischen Tundra ansiedeln: Schon seit Jahren gibt es das Projekt, Wollmammuts aus Mammut-DNA und mit Hilfe von asiatischen Elefanten quasi neu zu züchten. Dank einer großen Finanzspritze soll das Projekt jetzt tatsächlich umgesetzt werden. Die Idee: Mammuts könnten zum Klimaschutz beitragen.

Online seit gestern, 23.05 Uhr

Teilen

Mastermind ist George Church, Professor für Genetik an der Harvard Medical School, der Pionierarbeit auf dem Gebiet der Genbearbeitung geleistet hat. Schon seit mehreren Jahren sorgt er mit dem Mammutplan für Schlagzeilen. Doch bisher fehlten ihm die Geldgeber für die Umsetzung. 2019 fand er mit Ben Lamm einen Unterstützer. Lamm ist Gründer von Hypergiant, einem Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat.

Gemeinsam gründeten die beiden Colossal – und gaben am Montag bekannt, dass sie 15 Millionen Dollar an Investorengeldern damit eigesammelt haben. Mit an Bord sind zahlreiche namhafte Investmentfirmen wie Breyer Capital, aber auch Einzelpersonen wie Thomas Tull, Ex-Chef der Filmproduktionsgesellschaft Legendary Entertainment. Auch die Winklevoss-Brüder, bekannt für ihren Rechtsstreit mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg haben, investiert, berichtet Techcrunch.

Gegen Abtauen des Permafrostbodens?

Auch einige auf Klimaschutzprojekte spezialisierte Investoren sind mit von der Partie, denn laut Church könnten Wollmammuts der Umwelt und dem Klima helfen. Heute erwärmt sich die großteils von Moos bewachsene Tundra Sibiriens und Nordamerikas, wo die Tiere einst weideten, rapide und setzt Kohlendioxid frei.

Als es noch Wollmammuts gab, bestand die Tundra größtenteils aus Grasland. Einige Forscher sind der Meinung, dass Wollhaarmammuts dafür verantwortlich waren, indem sie Moos zerkleinerten, Bäume fällten und mit ihrem Kot Dünger lieferten.

Russische Ökologen haben Bisons und andere lebende Arten in einem Naturschutzgebiet in Sibirien angesiedelt – in der Hoffnung, die Tundra wieder in Grasland umzuwandeln. Church argumentiert, dass Wollmammuts das effizienter bewerkstelligen könnten. Das wiederhergestellte Grasland würde den Permafrostboden vor dem Auftauen und der Erosion bewahren und könnte sogar mehr Kohlendioxid binden.

Keine gute Idee?

Dem widersprechen andere Expertinnen und Experten aber vehement: In den bewaldeten Regionen der Arktis seien Bäume und Moos für den Schutz des Permafrosts „von entscheidender Bedeutung“, so Gareth Phoenix, Professor an der Universität von Sheffield, gegenüber dem „Guardian“. Das Entfernen der Bäume und das Zertrampeln des Mooses wäre „das Letzte, was man tun sollte“.

Victoria Herridge, Evolutionsbiologin am Natural History Museum in London, stellt auch die Praktikabilität in Zweifel: Für dieses Experiment brauche man „Hunderttausende von Mammuts“. Die Mammutkühe wären 22 Monate trächtig, und die Tiere brauchten 30 Jahre, um ausgewachsen zu sein.

Auch Beth Shapiro, Paläontologin an der University of California in Santa Cruz, meldete in der „New York Times“ ihre Zweifel an: Vor allem gehe der Klimawandel viel zu schnell vor sich; sie befürchtet, dass die Evolution für viele Arten zu langsam vonstattengehe, um sie noch zu retten.

Kälteresistente Elefanten

Doch zunächst muss Church es schaffen, tatsächlich die Tiere wiederauferstehen zu lassen – auch kein ganz einfaches Unterfangen. Dass es ausgerechnet Mammuts sind, ist leicht erklärt: Von dieser Spezies gibt es genug einigermaßen gut erhaltene DNA, weil Tiere im Permafrostboden konserviert wurden. Auch ein japanisches Forscherteam arbeitete an einem ähnlichen Projekt.

picturedesk.com/Tass/Nevar Vitaly

picturedesk.com/Tass/Nevar Vitaly

Das mumifizierte, etwa einen Monat alte Wollmammutkalb Ljuba wurde 2007 auf der russischen Jamal-Halbinsel gefunden

Doch genau genommen will Church eine völlig neue Gattung schaffen. Denn genug Mammut-DNA gibt es nicht. Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas9 will er das Erbmaterial der Mammuts mit jenem des asiatischen Elefanten kombinieren. Dieses sei aufgrund eines gemeinsamen Vorfahren recht kompatibel. Die Gene, die für die Behaarung des Mammuts, die isolierenden Fettschichten und andere Anpassungen an das kalte Klima verantwortlich sind, sollen vom Mammut stammen, andere vom Elefanten. „Unser Ziel ist es, einen kälteresistenten Elefanten zu züchten, der aber wie ein Mammut aussehen und sich auch so verhalten wird“, sagte Church dem „Guardian“.

Ein Mammutprojekt

Ursprünglich wollte Church die geschaffenen Embryonen in Leihmuttertiere von Elefanten einpflanzen. Doch laut „New York Times“ verwarf er diese Idee. Selbst wenn es ihm gelänge, eine In-vitro-Fertilisation für Elefanten durchzuführen – was bisher noch niemand getan hat –, wäre der Aufbau einer Herde praktisch unmöglich, da er so viele Leihmuttertiere benötigen würde. Jetzt will Church eine künstliche Mammutgebärmutter aus Stammzellen herstellen. „Ich wage nicht zu behaupten, dass dies einfach sein wird“, sagte Church.

Drastische Folgen?

Doch abgesehen von der Durchführbarkeit wirft das Projekt auch ethische Fragen auf – und zwar nicht nur solche, die an die Filmreihe „Jurassic Park“ erinnern. So zitiert die „New York Times“ eine Expertin, die darauf verweist, dass Elefanten – und wohl auch Mammuts – soziale Wesen sind, bei denen gerade Jungtiere eine starke Verbindung zu den Muttertieren haben. Niemand könne wissen, wie die Jungtiere alleine zurechtkommen.

Noch viel mehr Relevanz habe allerdings die Frage, auf welchen Gebieten die Technologie zur Anwendung kommen könnte, wenn sie erst einmal erfolgreich eingesetzt wurde. Gerade wenn private Investoren an Bord sind, sei das kein ungefährliches Unterfangen: Denn mit wiederauferstandenen Mammuts alleine könne man wohl kein Geld verdienen.

15.09.2021, red, ORF.at

Links:

Gemeinsam gründeten die beiden Colossal – und gaben am Montag bekannt, dass sie 15 Millionen Dollar an Investorengeldern damit eigesammelt haben. Mit an Bord sind zahlreiche namhafte Investmentfirmen wie Breyer Capital, aber auch Einzelpersonen wie Thomas Tull, Ex-Chef der Filmproduktionsgesellschaft Legendary Entertainment. Auch die Winklevoss-Brüder, bekannt für ihren Rechtsstreit mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg haben, investiert, berichtet Techcrunch.

Gegen Abtauen des Permafrostbodens?

Auch einige auf Klimaschutzprojekte spezialisierte Investoren sind mit von der Partie, denn laut Church könnten Wollmammuts der Umwelt und dem Klima helfen. Heute erwärmt sich die großteils von Moos bewachsene Tundra Sibiriens und Nordamerikas, wo die Tiere einst weideten, rapide und setzt Kohlendioxid frei.

Als es noch Wollmammuts gab, bestand die Tundra größtenteils aus Grasland. Einige Forscher sind der Meinung, dass Wollhaarmammuts dafür verantwortlich waren, indem sie Moos zerkleinerten, Bäume fällten und mit ihrem Kot Dünger lieferten.

Russische Ökologen haben Bisons und andere lebende Arten in einem Naturschutzgebiet in Sibirien angesiedelt – in der Hoffnung, die Tundra wieder in Grasland umzuwandeln. Church argumentiert, dass Wollmammuts das effizienter bewerkstelligen könnten. Das wiederhergestellte Grasland würde den Permafrostboden vor dem Auftauen und der Erosion bewahren und könnte sogar mehr Kohlendioxid binden.

Keine gute Idee?

Dem widersprechen andere Expertinnen und Experten aber vehement: In den bewaldeten Regionen der Arktis seien Bäume und Moos für den Schutz des Permafrosts „von entscheidender Bedeutung“, so Gareth Phoenix, Professor an der Universität von Sheffield, gegenüber dem „Guardian“. Das Entfernen der Bäume und das Zertrampeln des Mooses wäre „das Letzte, was man tun sollte“.

Victoria Herridge, Evolutionsbiologin am Natural History Museum in London, stellt auch die Praktikabilität in Zweifel: Für dieses Experiment brauche man „Hunderttausende von Mammuts“. Die Mammutkühe wären 22 Monate trächtig, und die Tiere brauchten 30 Jahre, um ausgewachsen zu sein.

Auch Beth Shapiro, Paläontologin an der University of California in Santa Cruz, meldete in der „New York Times“ ihre Zweifel an: Vor allem gehe der Klimawandel viel zu schnell vor sich; sie befürchtet, dass die Evolution für viele Arten zu langsam vonstattengehe, um sie noch zu retten.

Kälteresistente Elefanten

Doch zunächst muss Church es schaffen, tatsächlich die Tiere wiederauferstehen zu lassen – auch kein ganz einfaches Unterfangen. Dass es ausgerechnet Mammuts sind, ist leicht erklärt: Von dieser Spezies gibt es genug einigermaßen gut erhaltene DNA, weil Tiere im Permafrostboden konserviert wurden. Auch ein japanisches Forscherteam arbeitete an einem ähnlichen Projekt.

Das mumifizierte, etwa einen Monat alte Wollmammutkalb Ljuba wurde 2007 auf der russischen Jamal-Halbinsel gefunden

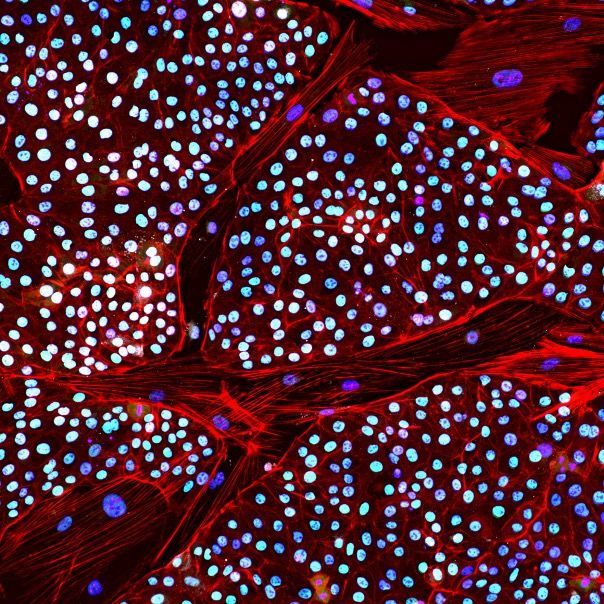

Doch genau genommen will Church eine völlig neue Gattung schaffen. Denn genug Mammut-DNA gibt es nicht. Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas9 will er das Erbmaterial der Mammuts mit jenem des asiatischen Elefanten kombinieren. Dieses sei aufgrund eines gemeinsamen Vorfahren recht kompatibel. Die Gene, die für die Behaarung des Mammuts, die isolierenden Fettschichten und andere Anpassungen an das kalte Klima verantwortlich sind, sollen vom Mammut stammen, andere vom Elefanten. „Unser Ziel ist es, einen kälteresistenten Elefanten zu züchten, der aber wie ein Mammut aussehen und sich auch so verhalten wird“, sagte Church dem „Guardian“.

Ein Mammutprojekt

Ursprünglich wollte Church die geschaffenen Embryonen in Leihmuttertiere von Elefanten einpflanzen. Doch laut „New York Times“ verwarf er diese Idee. Selbst wenn es ihm gelänge, eine In-vitro-Fertilisation für Elefanten durchzuführen – was bisher noch niemand getan hat –, wäre der Aufbau einer Herde praktisch unmöglich, da er so viele Leihmuttertiere benötigen würde. Jetzt will Church eine künstliche Mammutgebärmutter aus Stammzellen herstellen. „Ich wage nicht zu behaupten, dass dies einfach sein wird“, sagte Church.

Drastische Folgen?

Doch abgesehen von der Durchführbarkeit wirft das Projekt auch ethische Fragen auf – und zwar nicht nur solche, die an die Filmreihe „Jurassic Park“ erinnern. So zitiert die „New York Times“ eine Expertin, die darauf verweist, dass Elefanten – und wohl auch Mammuts – soziale Wesen sind, bei denen gerade Jungtiere eine starke Verbindung zu den Muttertieren haben. Niemand könne wissen, wie die Jungtiere alleine zurechtkommen.

Noch viel mehr Relevanz habe allerdings die Frage, auf welchen Gebieten die Technologie zur Anwendung kommen könnte, wenn sie erst einmal erfolgreich eingesetzt wurde. Gerade wenn private Investoren an Bord sind, sei das kein ungefährliches Unterfangen: Denn mit wiederauferstandenen Mammuts alleine könne man wohl kein Geld verdienen.

15.09.2021, red, ORF.at

Links: