Wien Energie errichtet Großwärmepumpen zur Erzeugung von Fernwärme aus Abwasser

Fernwärme soll in großem Ausmaß auch aus Abwasser erzeugt werden. Die dafür notwendigen Großwärmepumpen werden derzeit von Wien Energie errichtet. Ab Jahresende sollen sie Fernwärme für bis zu 56.000 Haushalte erzeugen.

Online seit gestern, 19.43 Uhr

Teilen

Großwärmepumpen werden aufgebaut

Fernwärme soll in großem Ausmaß auch aus Abwasser erzeugt werden. Die dafür notwendigen Großwärmepumpen werden derzeit von Wien Energie errichtet. Ab Jahresende sollen sie Fernwärme für bis zu 56.000 Haushalte erzeugen.

Online seit gestern, 19.43 Uhr

Teilen

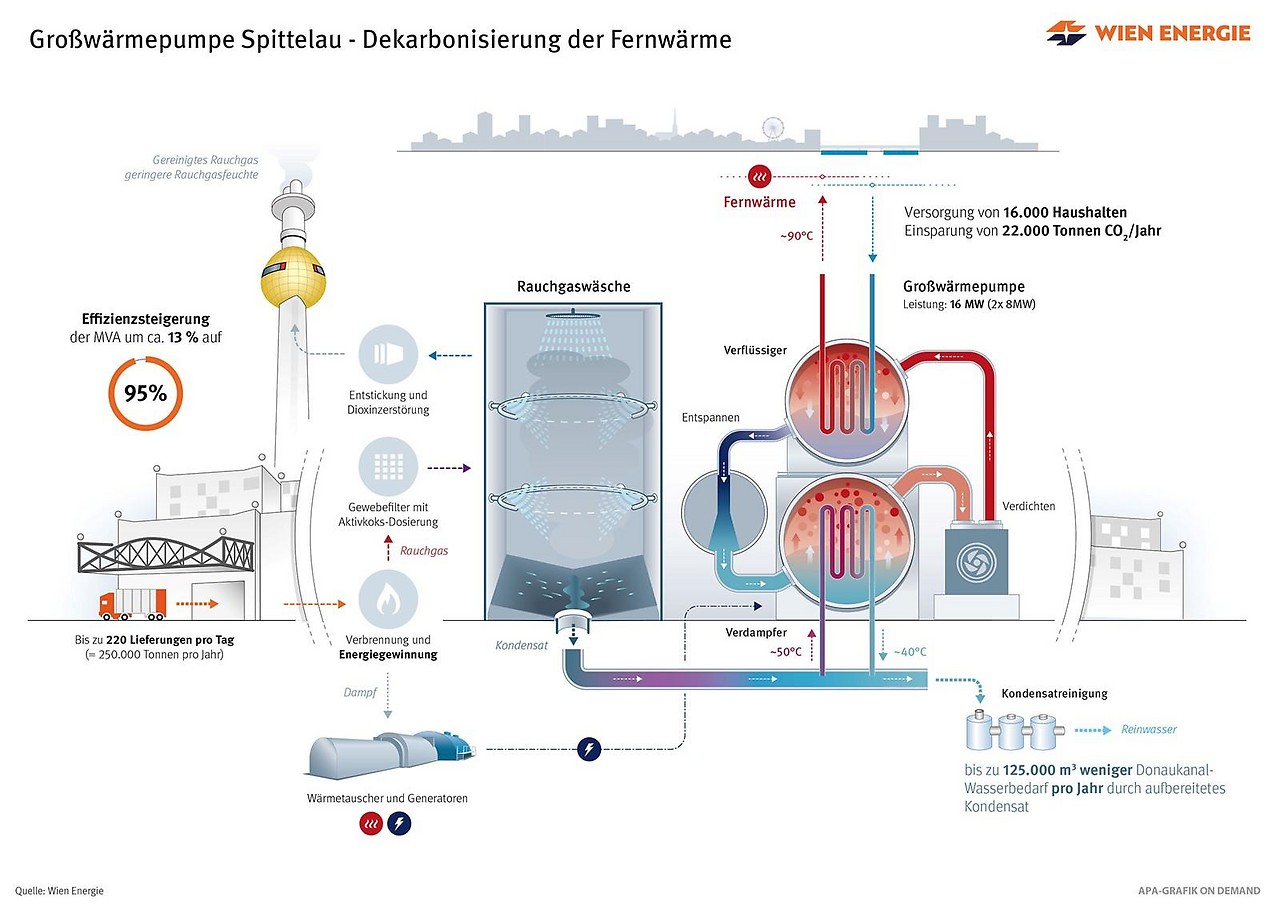

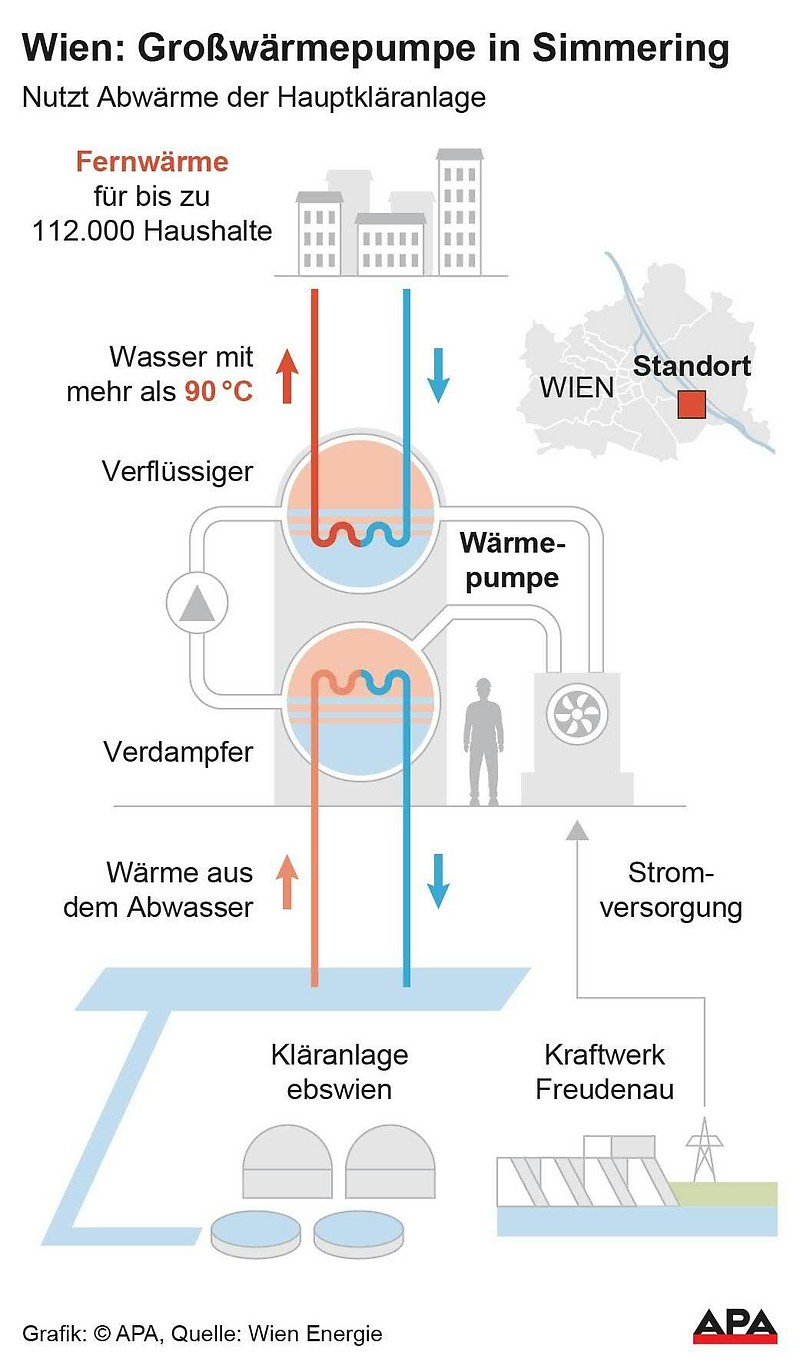

Normalerweise fließt das Abwasser nach der Reinigung in den Donaukanal, ab Jahresende macht es davor noch einen Umweg in die Großwärmepumpenanlage von Wien Energie. Im Vollausbau sollen bis zu 112.000 Haushalte versorgt werden. Damit soll die Großwärmepumpe, die derzeit neben der ebswien Kläranlage in Simmering entsteht, eine der leistungsstärksten in Europa werden, heißt es bei der Wien Energie.

500 Million Liter Abwasser fallen in Wien pro Tag an. Die Restwärme aus dem gereinigten Abwasser in der Kläranlage kann mittels einer Wärmepumpenanlage genutzt werden. Dem Abwasser wird die Wärme entzogen und daraus Fernwärme erzeugt. Der dazu benötigte Strom kommt vom nahegelegenen Kraftwerk Freudenau.

ORF Wien

ORF Wien

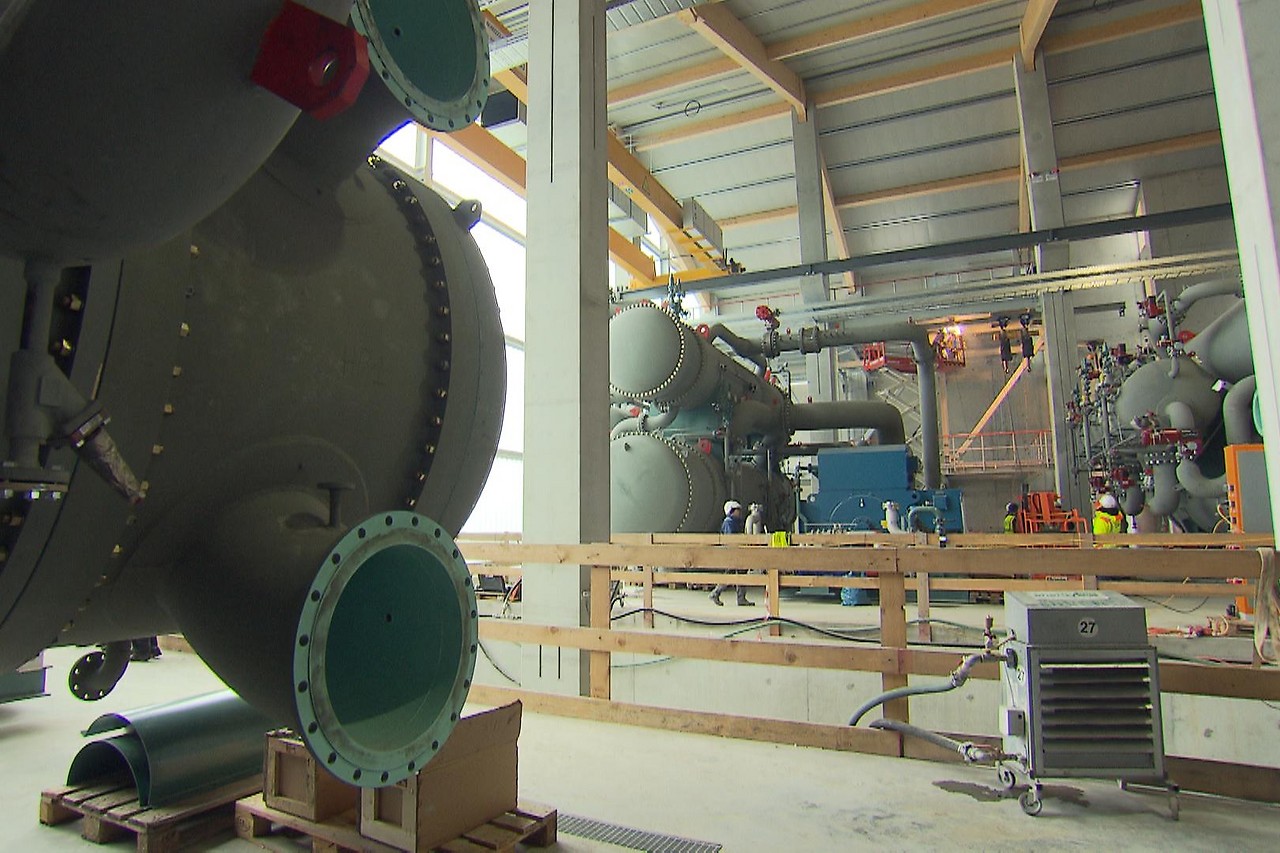

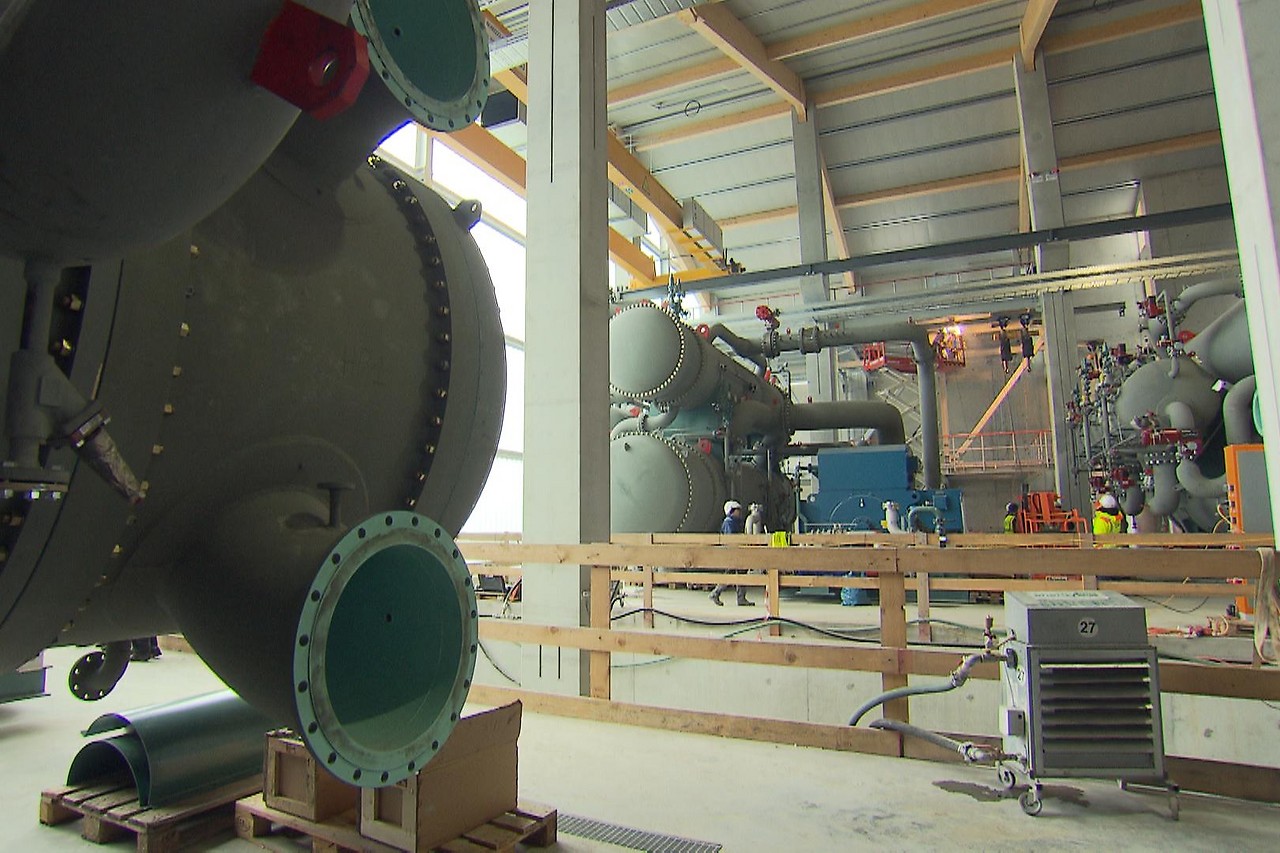

Zwölf Meter lang, sieben Meter hoch, 205 Tonnen schwer ist eine Großwärmepumpe

Schwerer als ein Blauwal

Drei der sechs bestellten Großwärmepumpen wurden bereits aus Frankreich angeliefert und sollen ab Jahresende in Betrieb gehen. Jede der rund zwölf Meter langen und sieben Meter hohen Wärmepumpen bringt ein Betriebsgewicht von rund 205 Tonnen auf die Waage – das ist mehr, als ein ausgewachsener Blauwal wiegt. Aktuell findet die Großmontage statt. Dabei werden die Wärmepumpen an ihrem Standort eingerichtet.

In den kommenden Monaten werden noch Pumpenanlagen, Rohrleitungen und elektrische Anlagen am Anlagenstandort eingerichtet. „Die Großwärmepumpe bei der Kläranlage ist ein Meilenstein am Weg zur Klimaneutralität in Wien. Bis 2040 will Wien Energie die Fernwärme gänzlich aus klimaneutralen Quellen erzeugen – mit solchen Klimaschutzprojekten wie hier in Simmering wird das gelingen“, sagt Finanzstadtrat Peter Hanke überzeugt.

70 Mio. Euro Investition

Sie können mit Wärmetauschern dem Abwasser rund sechs Grad entziehen und 90 Grad heißes Wasser erzeugen. Über das Fernwärmenetz sollen damit ab 2027 bis zu 112.000 Haushalte versorgt werden können. Wien Energie verwertet so die Wärmeenergie im gereinigten Abwasser, die bisher ungenutzt blieb. 70 Mio. Euro wurden in die Anlage investiert. Um EU-Förderungen wurde angesucht.

Woraus sich Fernwärme speist

Mit über 1.300 Kilometern Länge ist das Wiener Fernwärmenetz eines der größten Europas. Wien Energie versorgt 440.000 Wiener Haushalte und 7.800 Großkunden mit Fernwärme. Aktuell stammt gut die Hälfte der Wiener Fernwärme aus den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit Erdgas betrieben werden. Zur Spitzenabdeckung kommen außerdem Heizkraftwerke zum Einsatz.

Etwa ein Drittel kommt aus der Müllverbrennung, der Rest kommt aus industrieller Abwärme, Biomasse und Erd- und Umgebungswärme. Bis 2040 will Wien Energie die Fernwärme komplett mit Energie aus erneuerbaren Quellen betreiben. Neben der Abwärmenutzung durch Großwärmepumpen setzt der Energiedienstleister dabei auch auf die Nutzung von Tiefengeothermie.

03.02.2023, red, wien.ORF.at

Link:

500 Million Liter Abwasser fallen in Wien pro Tag an. Die Restwärme aus dem gereinigten Abwasser in der Kläranlage kann mittels einer Wärmepumpenanlage genutzt werden. Dem Abwasser wird die Wärme entzogen und daraus Fernwärme erzeugt. Der dazu benötigte Strom kommt vom nahegelegenen Kraftwerk Freudenau.

Zwölf Meter lang, sieben Meter hoch, 205 Tonnen schwer ist eine Großwärmepumpe

Schwerer als ein Blauwal

Drei der sechs bestellten Großwärmepumpen wurden bereits aus Frankreich angeliefert und sollen ab Jahresende in Betrieb gehen. Jede der rund zwölf Meter langen und sieben Meter hohen Wärmepumpen bringt ein Betriebsgewicht von rund 205 Tonnen auf die Waage – das ist mehr, als ein ausgewachsener Blauwal wiegt. Aktuell findet die Großmontage statt. Dabei werden die Wärmepumpen an ihrem Standort eingerichtet.

In den kommenden Monaten werden noch Pumpenanlagen, Rohrleitungen und elektrische Anlagen am Anlagenstandort eingerichtet. „Die Großwärmepumpe bei der Kläranlage ist ein Meilenstein am Weg zur Klimaneutralität in Wien. Bis 2040 will Wien Energie die Fernwärme gänzlich aus klimaneutralen Quellen erzeugen – mit solchen Klimaschutzprojekten wie hier in Simmering wird das gelingen“, sagt Finanzstadtrat Peter Hanke überzeugt.

70 Mio. Euro Investition

Sie können mit Wärmetauschern dem Abwasser rund sechs Grad entziehen und 90 Grad heißes Wasser erzeugen. Über das Fernwärmenetz sollen damit ab 2027 bis zu 112.000 Haushalte versorgt werden können. Wien Energie verwertet so die Wärmeenergie im gereinigten Abwasser, die bisher ungenutzt blieb. 70 Mio. Euro wurden in die Anlage investiert. Um EU-Förderungen wurde angesucht.

Woraus sich Fernwärme speist

Mit über 1.300 Kilometern Länge ist das Wiener Fernwärmenetz eines der größten Europas. Wien Energie versorgt 440.000 Wiener Haushalte und 7.800 Großkunden mit Fernwärme. Aktuell stammt gut die Hälfte der Wiener Fernwärme aus den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit Erdgas betrieben werden. Zur Spitzenabdeckung kommen außerdem Heizkraftwerke zum Einsatz.

Etwa ein Drittel kommt aus der Müllverbrennung, der Rest kommt aus industrieller Abwärme, Biomasse und Erd- und Umgebungswärme. Bis 2040 will Wien Energie die Fernwärme komplett mit Energie aus erneuerbaren Quellen betreiben. Neben der Abwärmenutzung durch Großwärmepumpen setzt der Energiedienstleister dabei auch auf die Nutzung von Tiefengeothermie.

03.02.2023, red, wien.ORF.at

Link: