68 Mio. für neues Stollensystem "Rodund-Werk I"

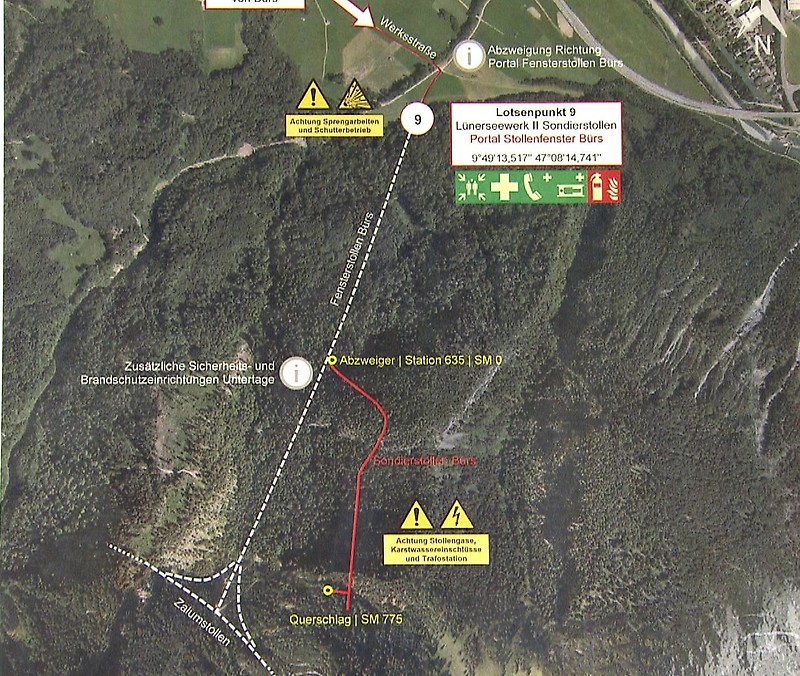

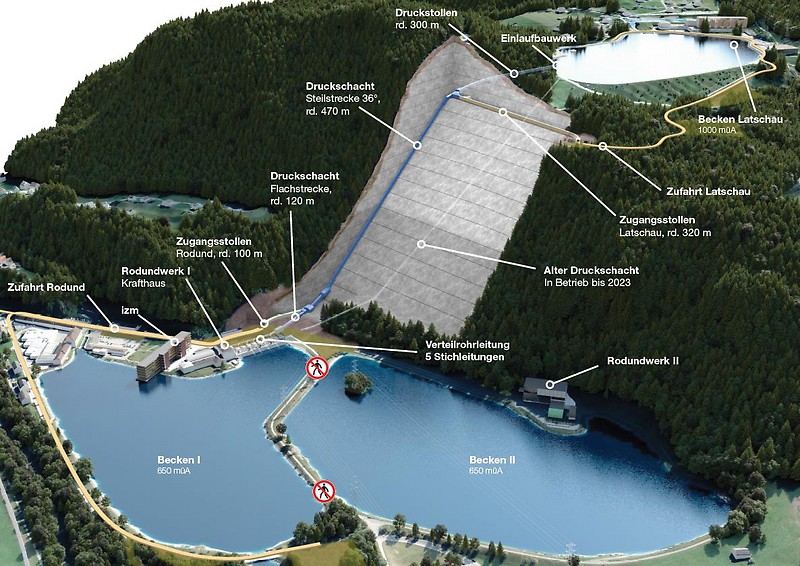

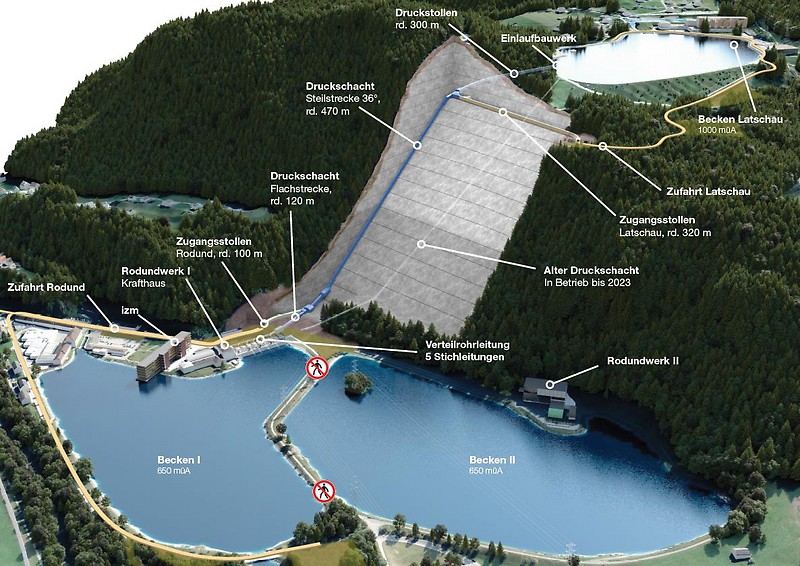

Diese Woche beginnen die illwerke/vkw mit dem Bau eines neuen Kraftabstiegs für das Rodundwerk I im Montafon. Das 68 Mio. Euro teure Vorhaben sei wirtschaftlicher, als den seit den 1940er Jahren bestehenden Druckschacht sowie die seit den 1960ern errichtete Verteilrohrleitung zu sanieren, so Vorstandsmitglied Helmut Mennel in einer Aussendung.

Online seit heute, 16.40 Uhr

Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen Per Mail verschicken

Dazu müsse das Rodundwerk I während der Bauzeit längstmöglich in Betrieb bleiben. Bei der Errichtung des neuen Stollensystems werde daher besonders auf die Schonung des Altbestandes geachtet. Erst wenn 2023 der neue Kraftabstieg mit dem Altbestand zusammengeschlossen wird, werde eine Außerbetriebnahme des Pumpspeicherwerks im Ausmaß von ca. 8 Monaten erforderlich.

Seit der Erstinbetriebnahme vor über 80 Jahren betreibt Illwerke Vkw das Pumpspeicherkraftwerk, das Teil der Kraftwerksgruppe Obere Ill-Lünersee ist und mit einer Leistung von 198 Megawatt im Turbinen- und 41 Megawatt im Pumpbetrieb Spitzen- und Regelenergie für das europäische Verbundnetz liefert.

illwerke/vkw

04.05.2020, red, vorarlberg.ORF.at/Agenturen

Link:

68 Mio. für neues Stollensystem in Rodund

Diese Woche beginnen die illwerke/vkw mit dem Bau eines neuen Kraftabstiegs für das Rodundwerk I im Montafon. Das 68 Mio. Euro teure Vorhaben sei wirtschaftlicher, als den seit den 1940er Jahren bestehenden Druckschacht sowie die seit den 1960ern errichtete Verteilrohrleitung zu sanieren, so Vorstandsmitglied Helmut Mennel in einer Aussendung.

Online seit heute, 16.40 Uhr

Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen Per Mail verschicken

Dazu müsse das Rodundwerk I während der Bauzeit längstmöglich in Betrieb bleiben. Bei der Errichtung des neuen Stollensystems werde daher besonders auf die Schonung des Altbestandes geachtet. Erst wenn 2023 der neue Kraftabstieg mit dem Altbestand zusammengeschlossen wird, werde eine Außerbetriebnahme des Pumpspeicherwerks im Ausmaß von ca. 8 Monaten erforderlich.

Seit der Erstinbetriebnahme vor über 80 Jahren betreibt Illwerke Vkw das Pumpspeicherkraftwerk, das Teil der Kraftwerksgruppe Obere Ill-Lünersee ist und mit einer Leistung von 198 Megawatt im Turbinen- und 41 Megawatt im Pumpbetrieb Spitzen- und Regelenergie für das europäische Verbundnetz liefert.

illwerke/vkw

04.05.2020, red, vorarlberg.ORF.at/Agenturen

Link:

68 Mio. für neues Stollensystem in Rodund