Wie der Schwarze Tod den Weg nach Europa fand

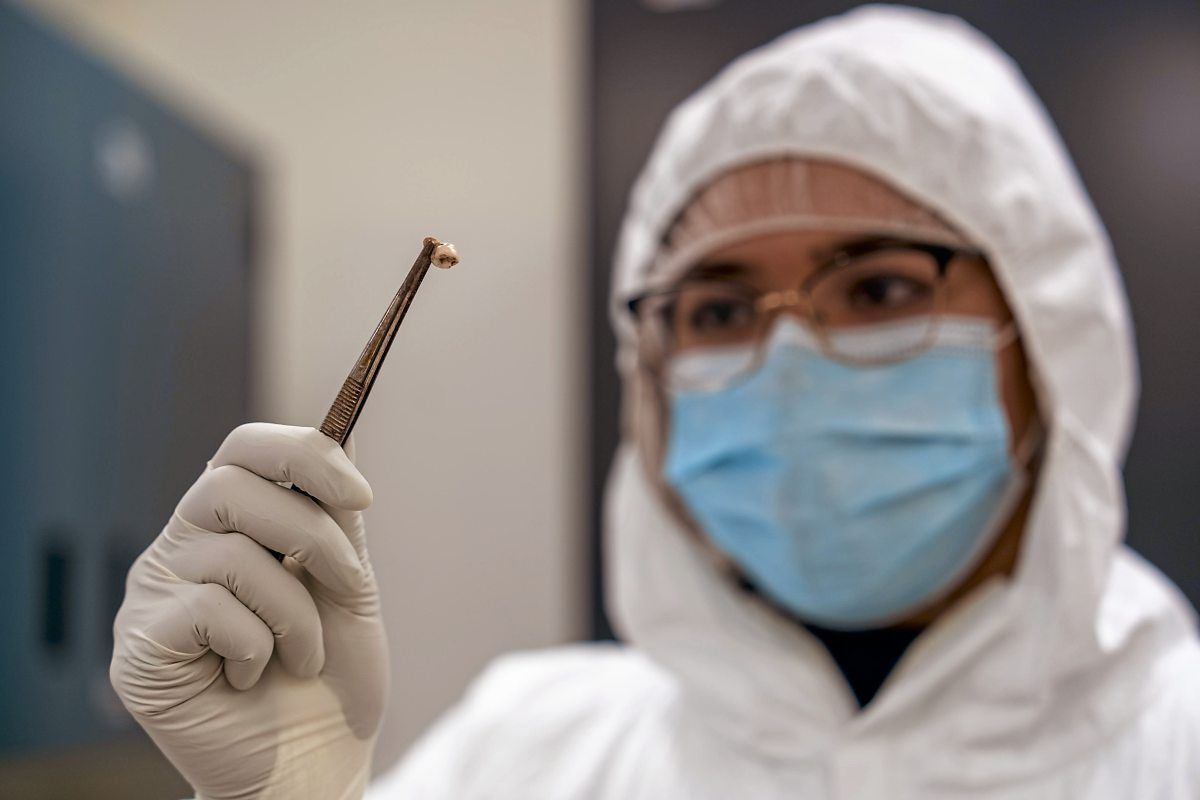

foto: pierart dou tielt

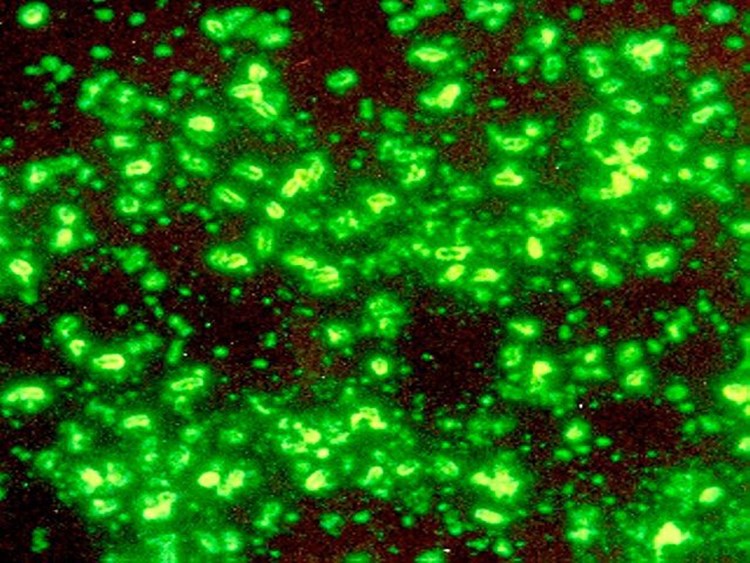

Der Schwarze Tod forderte im 14. Jahrhundert in Europa über 20 Millionen Opfer. Der Erreger Yersinia pestis dürfte durch den Pelzhandel aus dem Osten eingeschleppt worden sein.

Wie der Schwarze Tod den Weg nach Europa fand - derStandard.at

Aktuelle Untersuchungen zeigen, wie die katastrophale Pestepidemie des Mittelalters eingeschleppt wurde

Das mittelalterliche Europa musste mit einer ganzen Menge an Krankheiten fertig werden: Während Typhus, Ruhr, Lepra oder Pocken jedoch im Allgemeinen meist nur lokal grassierten, sorgte ein Erreger im 14. Jahrhundert für eine kontinentale Katastrophe: Yersinia pestis, jener bakterielle Erreger, der für den sogenannten Schwarzen Tode verantwortlich war, kostete zwischen 1346 und 1353 etwa einem Drittel der europäischen Bevölkerung das Leben. Woher die Pest damals letztlich kam, ist mittlerweile klar: Sie dürfte aus Asien eingeschleppt worden sein.

Auf welchen Wegen diese Krankheit jedoch unseren Kontinent errecht hat und ob sie hier Nischen fand, aus denen sie immer wieder hervor trat, oder in den folgenden Jahrhunderten mehrmals aufs Neue aus dem Osten hereingetragen worden ist, war bisher dagegen weitgehend umstritten. Ein Team um Amine Namouchi von der Universität Oslo könnte auf Basis von Genuntersuchungen auf diese Fragen nun Antwortern gefunden haben.

Verräterische DNA

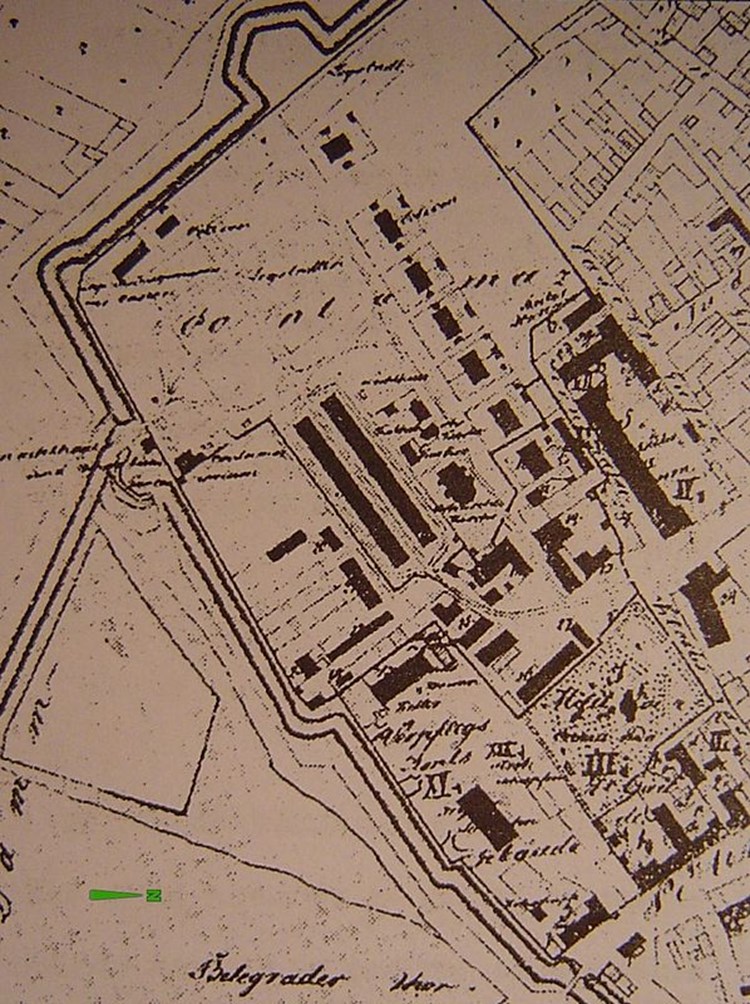

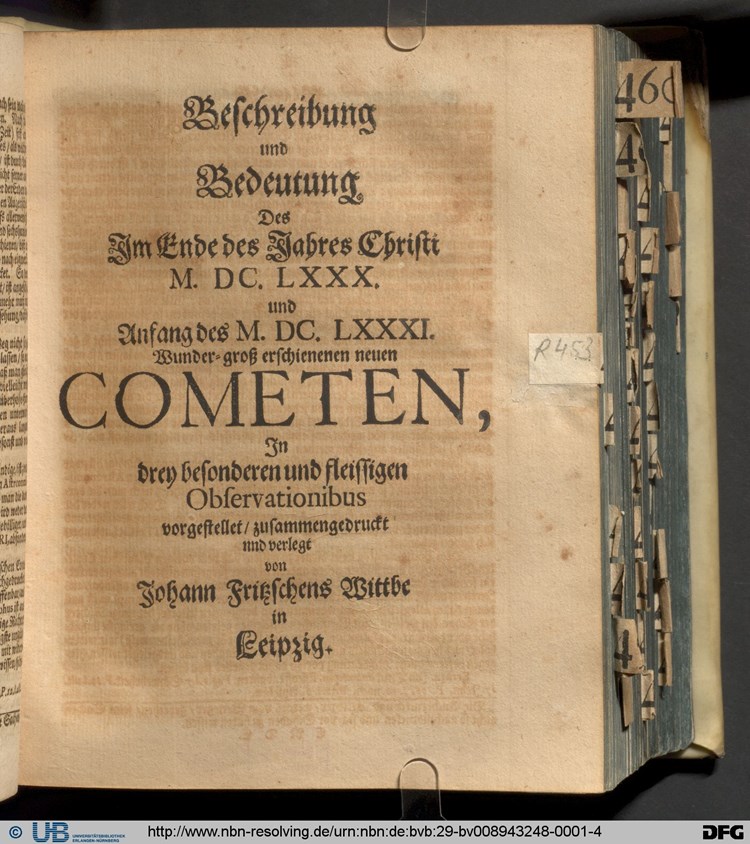

Diese lieferten mehrere Pesttote des 14. Jahrhunderts aus Südfrankreich, den Niederlanden, der Toskana und Oslo in Norwegen. Die Wissenschafter analysierten die DNA von Yersinia pestis aus diesen Opfern und verglichen sie mit anderen bereits früher untersuchten Pestfällen aus der Ära sowie mit über hundert bekannten Stämmen des Bakteriums. Darüber hinaus glichen die Forscher ihre Resultate mit zeitgenössischen Dokumenten ab. Das Ergebnis zeigte schließlich, dass der Schwarze Tod vermutlich mit dem Pelzhandel aus Russland und Zentralasien nach Europa gelangt war. "Im Verlauf der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts spielten Bolgar und Nowgorod in Russland eine immer bedeutendere Rolle als Handelszentren für Pelze", berichten die Forscher. "Über die Hanse erhielt Nowgorod zu dieser Zeit Zugang zum westeuropäischen Markt. Dies führte dazu, dass große Mengen von Pelzen über die Häfen von Hamburg und Lübeck nach London verschifft wurden."

Neue Pelzhandelswege

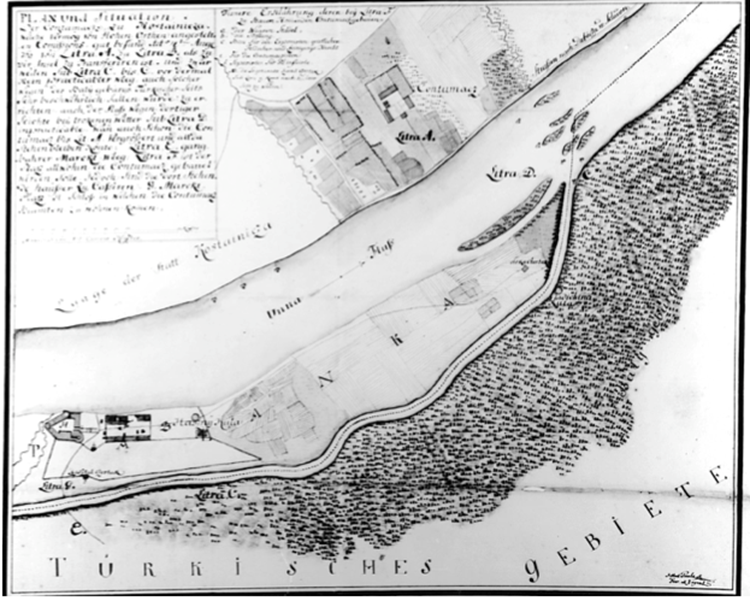

Dies dürfte allerdings nicht der alleinige Weg der Pest nach Europa gewesen seine. Auch auf neuen Handelsrouten über Land via Sarai an der südlichen Wolga und der Krim-Hafenstadt Caffa am Schwarzen Meer gelangte der Erreger offenbar nach Europa. Diese neu etablierten Pelzhandelswege passen zumindest zeitlich gut mit dem Beginn der Pestepidemie des Mittelalters zusammen, berichten die Wissenschafter im Fachjournal "Pnas".

Die Genanalysen lieferten auch Hinweise darauf, wie sich die Pest im weiteren Verlauf ausgebreitet hat. Jene Stämme, die zunächst in Südfrankreich sowie in Oslo wüteten, forderten 1348 auch in London und Barcelona enorme Opferzahlen. Die Epidemie, die im niederländischen Bergen op Zoom einige Jahre später ihren Ausgang genommen hatte, dürfte dagegen auf eine spätere Yersinia-pestis-Variante zurückzuführen sein.

(tberg, 27.11.2018)

Abstract:

Pnas: "Integrative approach using Yersinia pestis genomes to revisit the historical landscape of plague during the Medieval Period."

Zum Thema:

- Der Schwarze Tod existiert bereits länger als gedacht

- Die Pest kam schon während der Steinzeit nach Europa

- Pesterreger: Genese eines Massenmörders in Schwarz

Auf welchen Wegen diese Krankheit jedoch unseren Kontinent errecht hat und ob sie hier Nischen fand, aus denen sie immer wieder hervor trat, oder in den folgenden Jahrhunderten mehrmals aufs Neue aus dem Osten hereingetragen worden ist, war bisher dagegen weitgehend umstritten. Ein Team um Amine Namouchi von der Universität Oslo könnte auf Basis von Genuntersuchungen auf diese Fragen nun Antwortern gefunden haben.

Verräterische DNA

Diese lieferten mehrere Pesttote des 14. Jahrhunderts aus Südfrankreich, den Niederlanden, der Toskana und Oslo in Norwegen. Die Wissenschafter analysierten die DNA von Yersinia pestis aus diesen Opfern und verglichen sie mit anderen bereits früher untersuchten Pestfällen aus der Ära sowie mit über hundert bekannten Stämmen des Bakteriums. Darüber hinaus glichen die Forscher ihre Resultate mit zeitgenössischen Dokumenten ab. Das Ergebnis zeigte schließlich, dass der Schwarze Tod vermutlich mit dem Pelzhandel aus Russland und Zentralasien nach Europa gelangt war. "Im Verlauf der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts spielten Bolgar und Nowgorod in Russland eine immer bedeutendere Rolle als Handelszentren für Pelze", berichten die Forscher. "Über die Hanse erhielt Nowgorod zu dieser Zeit Zugang zum westeuropäischen Markt. Dies führte dazu, dass große Mengen von Pelzen über die Häfen von Hamburg und Lübeck nach London verschifft wurden."

Neue Pelzhandelswege

Dies dürfte allerdings nicht der alleinige Weg der Pest nach Europa gewesen seine. Auch auf neuen Handelsrouten über Land via Sarai an der südlichen Wolga und der Krim-Hafenstadt Caffa am Schwarzen Meer gelangte der Erreger offenbar nach Europa. Diese neu etablierten Pelzhandelswege passen zumindest zeitlich gut mit dem Beginn der Pestepidemie des Mittelalters zusammen, berichten die Wissenschafter im Fachjournal "Pnas".

Die Genanalysen lieferten auch Hinweise darauf, wie sich die Pest im weiteren Verlauf ausgebreitet hat. Jene Stämme, die zunächst in Südfrankreich sowie in Oslo wüteten, forderten 1348 auch in London und Barcelona enorme Opferzahlen. Die Epidemie, die im niederländischen Bergen op Zoom einige Jahre später ihren Ausgang genommen hatte, dürfte dagegen auf eine spätere Yersinia-pestis-Variante zurückzuführen sein.

(tberg, 27.11.2018)

Abstract:

Pnas: "Integrative approach using Yersinia pestis genomes to revisit the historical landscape of plague during the Medieval Period."

Zum Thema:

- Der Schwarze Tod existiert bereits länger als gedacht

- Die Pest kam schon während der Steinzeit nach Europa

- Pesterreger: Genese eines Massenmörders in Schwarz

foto: pierart dou tielt

Der Schwarze Tod forderte im 14. Jahrhundert in Europa über 20 Millionen Opfer. Der Erreger Yersinia pestis dürfte durch den Pelzhandel aus dem Osten eingeschleppt worden sein.

Wie der Schwarze Tod den Weg nach Europa fand - derStandard.at