Gerade in den Corona-bedingten Lockdowns setzen viele von uns verstärkt auf Lieferdienste für Essen oder Lebensmittel. Unsere stete Abhängigkeit von der Versorgung mit Nahrungsmitteln durch andere wurde durch die Krise wieder sehr deutlich.

In Industrieländern ist fast die gesamte Bevölkerung auf die Versorgung mit Lebensmitteln aus Landwirtschaft und Industrie angewiesen. Der Vorteil: Anstatt landwirtschaftlicher Arbeit können sich diese Bevölkerungsgruppen anderen Tätigkeiten widmen. In letzter Zeit beobachten wir zwar wieder verstärkt einen Trend zur (teilweisen) Selbstversorgung im städtischen Raum –

das Huhn auf dem Balkon oder

Urban Gardening haben wieder Konjunktur –, heutzutage jedoch zum Glück vorwiegend als Ausdruck eines Lebensstils und nicht als Folge allgemeiner Not, wie sie in Europa zuletzt im 19. und 20. Jahrhundert herrschte.

Wie so oft hilft ein Blick zurück in die Menschheitsgeschichte, die aktuellen Trends einzuordnen. Nachdem sich der

moderne Mensch gut 200.000 Jahre lang rein auf das

Jagen und Sammeln verlassen hatte, um die Ernährung zu sichern, begann vor rund 15.000 bis 10.000 Jahren die "

Neolithische Revolution" im Vorderen Orient den Zugang zu Nahrungsressourcen komplett zu verändern.

Ackerbau und

Viehhaltung sowie die

Bevorratung der Nahrungsüberschüsse ermöglichten dauerhafte Sesshaftigkeit und führten zu starkem Bevölkerungswachstum – ein Umbruch, der sich unter anderem schließlich auch nach Mitteleuropa ausbreitete.

Bezahlung mit Metall

In den folgenden Jahrtausenden führten technische Innovationen (

Pflug,

Rad und Wagen, Einsatz von Rindern als Zugtiere) zu immer besseren Erträgen auf den Feldern, die Produktion von Überschüssen wurde konstanter. Mit der Zeit überwog die Zahl der Menschen, die ernährt werden konnten, die Anzahl der in der Landwirtschaft Arbeitenden. Damit war ein Teil der Arbeitskräfte sozusagen für andere Beschäftigungen "freigestellt" und konnte sich beispielsweise auf Tätigkeiten im Bergbau spezialisieren. Die Alpen mit ihren reichen Kupferlagerstätten stiegen in der Epoche der

Bronzezeit (circa 2.300 bis 800 v. Chr.) zu einer der führenden Regionen mit Metallproduktion in Europa auf.

Dem Abbau des begehrten Kupfererzes widmeten sich hoch spezialisierte Bergleute, Kupferschmelzer und Bronzegießer (beziehungsweise

Kupferschmelzerinnen und Bronzegießerinnen), die neben ihren "Vollzeitjobs" keinesfalls mehr Landwirtschaft betreiben konnten. Sie waren auf Zulieferung von Nahrungsmitteln angewiesen – und konnten diese mit dem begehrten Metall auch bezahlen oder tauschen. Die ersten Spuren dieses "Lieferando-Systems" lassen sich anhand der Speiseabfälle (in Form von Tierknochen) aus bronzezeitlichen Bergbauen wie etwa

Hallstatt oder

Mauken bei Radfeld / Brixlegg in Tirol nachweisen: Die Versorgung mit Schweinefleisch machte einen wichtigen Anteil an der Ernährung der Bergleute aus.

Rekonstruktion pflanzlicher Kost

Viel schwieriger ist es jedoch, die pflanzliche Kost zu rekonstruieren, die zweifellos auch zur Versorgung beitrug. Das liegt nicht nur an der geringen Größe der Untersuchungsobjekte (wenige Millimeter bis deutlich darunter),

sondern auch an den speziellen Bedingungen, die für ihre Erhaltung notwendig sind. Die Datengewinnung der "klassischen"

Archäobotanik beruht dabei typischerweise auf verkohlten, mehr oder weniger gut erhaltenen Samen, Früchten, Blättern et cetera, die unter dem

Stereomikroskop identifiziert werden. Damit ist es zwar möglich, eine Liste der bronzezeitlichen Nutzpflanzen zu erstellen – die Kochrezepte dazu bleiben allerdings unbekannt.

In einem

Forschungsprojekt zu den Arbeits- und Lebensbedingungen bronzezeitlicher Bergleute in der Kupfermine von Prigglitz-Gasteil in Niederösterreich wollten wir jedoch darüber hinausgehen und das Bindeglied zwischen Kulturpflanze und Konsum – die Kulinarik – näher erforschen. Objekt der Begierde für derartige Untersuchungen sind verkohlte Krusten von Speisen, die aus Kulturpflanzen zubereitet wurden. Solche Analysen erfordern deutlich aufwendigere Methoden, da man bei verarbeiteten Lebensmitteln auf die Erhaltung mikroskopisch kleiner Strukturen – pflanzliche Gewebefetzen, manchmal sogar einzelne Zellen – angewiesen ist, um die Arbeitsschritte ihrer Zubereitung zu entschlüsseln. Deshalb ist ein Arbeiten ohne

Rasterelektronenmikroskop (REM, SEM) hier undenkbar. Besagte Krusten treten zwar in archäobotanischem Fundmaterial gar nicht so selten auf, fristeten aber über Jahrzehnte ein Schattendasein.

In Gasteil bei Prigglitz (Niederösterreich) wird eine Kupfermine und die dazugehörige Siedlung der Bergleute aus der Zeit um 1.000 v. Chr. erforscht.

Foto: P. Trebsche

Um verkohlte Pflanzenreste zu gewinnen, nehmen die Archäologen (im Bild:

Michael Konrad) viele hundert Liter an Bodenproben (in den weißen Kübeln), die anschließend

flotiert werden.

Foto: P. Trebsche

Bronzezeitliche Lieferdienste

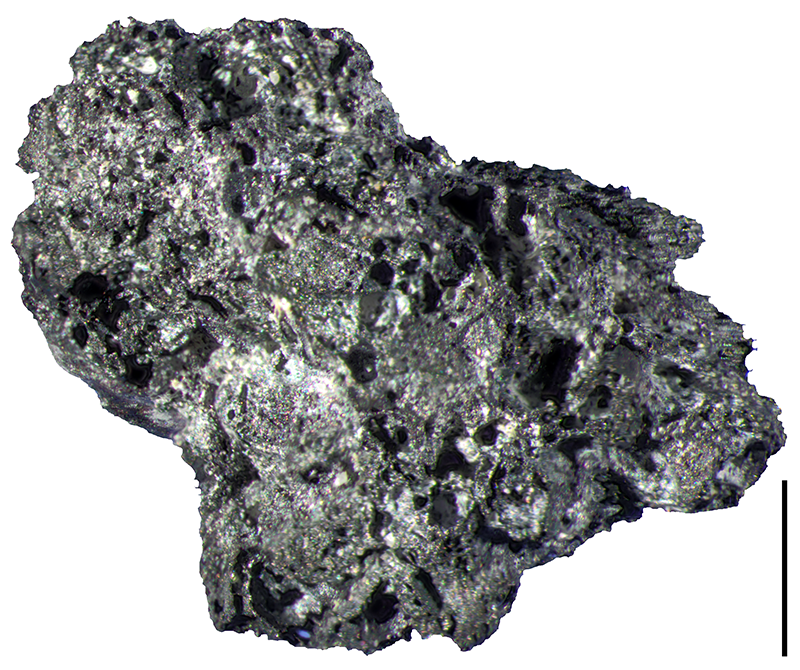

In Prigglitz-Gasteil weisen die archäobotanischen Analysen deutlich in die "Lieferando"-Richtung, ebenso wie es zuvor die Tierknochen taten. Unter den Pflanzenresten überwiegt "sauberes", das heißt küchenfertig gereinigtes Getreide – vor allem Rispenhirse und Kolbenhirse sowie ein wenig Gerste und Emmer. An zweiter Stelle hinter den Körnerfunden stehen daraus hergestellte Lebensmittel: Die bereits erwähnten Krusten enthielten kleine Mengen fein zerkleinerter Hirsespelzen und Gerstenkleie. Beide Getreidearten, Hirse und Gerste, lassen sich am besten zu Brei verkochen, vor allem, wenn es schnell gehen muss. Auch die übrigen archäologischen Funde – es wurde Kochgeschirr gefunden, jedoch keine Geräte wie Reibsteine zum Mahlen von Getreide – weisen auf die Anlieferung gereinigten Getreides hin, das dann vor Ort zubereitet wurde. Vielleicht wurden einige Gerichte auch bereits vorgekocht zu den Bergleuten gebracht.

Dreiecksdiagramme der Pflanzenfunde aus den beiden Arbeitsplattformen T3 und T4. Sie zeigen das Überwiegen küchenfertiger Körner und daraus hergestellter Getreideprodukte gegenüber den für landwirtschaftliche Produktion typischen Druschresten (Spelzen, Halme et cetera). Jeder Datenpunkt entspricht einer Stratigrafischen Einheit.

Grafik: ÖAW-ÖAI/A. G. Heiss

Ob es sich bei den Prigglitzer "Krusten" um Reste zweier eigenständiger Gerichte handelt (bislang konnten Hirse und Gerste noch nicht im jeweils selben Lebensmittelrest gefunden werden!), sollen künftige Analysen zeigen. Zusätzlich zu weiteren mikroskopischen Studien versprechen wir uns hier besonders von der Analyse archäologischer Proteinreste (den

Proteomics) völlig neue Einblicke. Diese Methode konnte schon in einigen Fällen ihr gewaltiges Potenzial entfalten, etwa an der berühmten

jungsteinzeitlichen Fundstelle Çatalhöyük in der Türkei.

Ein Fragment von Gerstenkleie aus den "Krusten": Die mehrlagige Schicht sogenannter Querzellen ist charakteristisch für Gerste.

Foto: ÖAW-ÖAI/A. G. Heiss

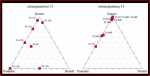

Eines der zahlreichen Fragmente verkohlter Lebensmittelkrusten aus Prigglitz-Gasteil. Länge des Messbalkens: ein Millimeter.

Foto: ÖAW-ÖAI/A. G. Heiss

Archäologische Speisekarte

Unser nächstes Ziel für Prigglitz ist klar: Wir wollen der kulinarischen Vielfalt der Bronzezeit noch besser auf die Spur kommen. Unterschiedliche Speisen konnten durchaus schon am selben Fundort belegt werden, wie in Österreich beispielsweise die Funde aus der

Befestigungsanlage von Stillfried an der March im niederösterreichischen Weinviertel zeigen, die zur gleichen Zeit wie der Bergbau von Prigglitz-Gasteil existierte. Dort gelang der Nachweis von Brotfragmenten, von "

Teigringerln" und einem als "

Hirsotto" bekannt gewordenen Gericht, das die Köchin und Bloggerin Parvin Razavi vor wenigen Jahren kulinarisch

ganz neu in Szene gesetzt hat.

Die hier aus Platzgründen stark verkürzt dargestellten Ergebnisse sind in einer bereits zur Veröffentlichung angenommenen Publikation im Journal "PLOS One" ausgeführt. Spätestens

Ende März sollte sie für alle abrufbar sein.

Wir arbeiten jedenfalls mit Hochdruck an der Entschlüsselung weiterer bronzezeitlicher Rezepte – und wer weiß, vielleicht können Sie in einigen Jahren bronzezeitliches Porridge oder Hirsotto per Lieferdienst bestellen, fast so wie die Bergleute in Prigglitz vor 3000 Jahren.

(Andreas G. Heiss, Peter Trebsche, Thorsten Jakobitsch, Silvia Wiesinger, 4.3.2021)

Andreas G. Heiss ist Bioarchäologe und Archäobotaniker am Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Seit 2017 leitet er dort eine Forschungsgruppe, die sich den vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Landschaft in der Vergangenheit widmet.

Peter Trebsche ist Professor für Ur- und Frühgeschichte am Institut für Archäologien der Universität Innsbruck. Er leitet die Ausgrabungen in der spätbronzezeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil in Niederösterreich und deren interdisziplinäre Auswertung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Bergbau, Architektur und Siedlungen in der Bronze- und Eisenzeit.

Thorsten Jakobitsch ist Archäobotaniker am ÖAI der ÖAW und verfasst seine Dissertation am Institut für Botanik der Universität für Bodenkultur Wien (Boku). Er beschäftigt sich hauptsächlich mit den Pflanzenresten der jungsteinzeitlichen Pfahlbauten am Attersee und Mondsee und versucht dabei die Waldbewirtschaftungsweisen der Pfahlbauleute zu rekonstruieren.

Silvia Wiesinger ist Archäobotanikerin am Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Ihr Fachgebiet ist die Untersuchung botanischer Makroreste.

Links

NHM Wien

NHM Wien