Wie Lichtglocken die Nacht verdrängen...

An einigen Orten der Welt strahlt der Nachthimmel mittlerweile Hunderte Male heller als vor Einführung des künstlichen Lichts. Das hat ein Team verschiedener deutscher Forschungsinstitute gemeinsam mit internationalen Partnern herausgefunden. An 30 von 50 untersuchten Orten - darunter zwei in Österreich - leuchtete der Nachthimmel demnach mehr als doppelt so hell wie ein natürlicher Nachthimmel. Die Studienautoren warnen vor den unabsehbaren Folgen, die die nächtlichen Lichtglocken auf Menschen, Fauna und Flora haben können. In Österreich sind demnach 80 Prozent der Bevölkerung vom nächtlichen Lichtsmog betroffen.

Tiefschwarze Nächte werden rar

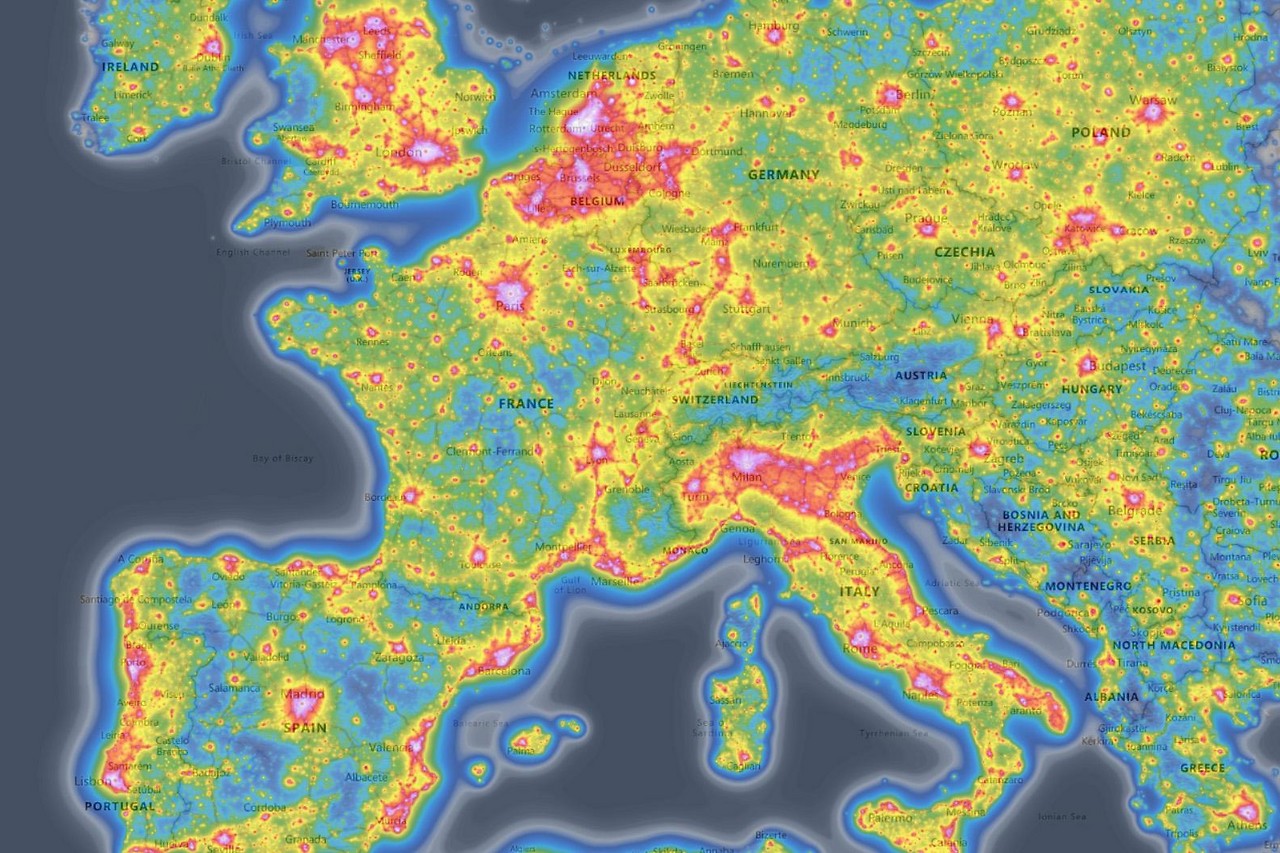

Bilder von Weltraumsatelliten zeigen deutlich, wie hell vor allem die westliche Welt nachts leuchtet. Und das nicht nur in den Metropolen: Kaum ein Weg, der heutzutage nicht beleuchtet wird, jedes durchschnittliche Einfamilienhaus verfügt über barocke Beleuchtung. Diverse Lichtquellen sorgen für eine permanente Lichtglocke am nächtlichen Himmel. Richtig dunkel wird es selten.

Straßenbeleuchtung, Werbeschilder, Fassadenstrahler, hell erleuchtete Wohnungen, Häuser, aber auch Lichtkonzentrationen in ruralen Gebieten - etwa beleuchtete Skipisten - streuen jede Menge Licht in die Atmosphäre, das in der Folge eine Art Schleier über den Himmel legt. Diese Lichtglocken hellen den Himmel sogar noch in weiter Entfernung auf - am stärksten im Horizontbereich. Der Nachthimmel vor allem über Ballungszentren leuchtet so hell, dass man keine Sterne mehr sehen kann.

An einigen Orten strahlt er mittlerweile Hunderte Male heller als vor Einführung des künstlichen Lichts, schlägt nun eine neue große Metadatenstudie Alarm. Erstmals erforschte ein Team verschiedener deutscher Forschungsinstitute dieses Phänomen gemeinsam mit internationalen Partnern aus zwölf Ländern in Europa, Nordamerika und Asien - darunter Österreich. Die Studie, die unlängst im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde, ist die bisher umfangreichste ihrer Art, bisherige zum Thema waren regional begrenzt.

Enorme Unterschiede am Himmel

An 30 der 50 untersuchten Orte leuchtete der Nachthimmel demnach mehr als doppelt so hell wie ein natürlicher Nachthimmel, so Studienautor Christopher Kyba vom GeoForschungsZentrum Potsdam. Der hellste Ort war das niederländischen Schipluiden. Dort leuchtete der Himmel 10.000-mal heller als über dem dunkelsten Ort der Studie, Kitt Peak in den USA.

„Das Ausmaß von 10.000-mal hat uns schon überrascht“, so Koautor Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Der bedeckte Nachthimmel über Berlin zeigte sich etwa 300-mal heller als über der Nordseeinsel Schiermonnikoog in den Niederlanden. „Diese Spanne ist sehr viel größer als wir sie tagsüber beobachten können“, sagte Kyba.

Wolken verstärken Phänomen

Die Studie bestätigte, dass Wolken die Helligkeit enorm beeinflussen können und wie Verstärker wirken. Wenn es bewölkt ist, sind die Nächte sogar noch heller, weil das Licht dann von den Wolken reflektiert wird. „Die in den Wolken enthaltenen Wassertropfen können das vom Boden abgestrahlte Licht meist nicht absorbieren und reflektieren einen Großteil davon zurück auf die Erde“, beschreibt Kyba das Phänomen. So werden helle Gegenden in bedeckten Nächten sogar noch heller. Umgekehrt verdunkeln Wolken in abgelegenen Gegenden den Nachthimmel - weil sie Mond- und Sternenlicht abschirmen.

„Beleuchtete Skipisten heller als Städte“

In Österreich beteiligten sich zwei Messstationen: Auf der Universitätssternwarte in Wien und auf dem Mitterschöpfl, dem höchsten Berg des Wienerwaldes, wird seit 2012 jede Nacht alle sieben Sekunden die nächtliche Himmelshelligkeit gemessen. Das Fazit der österreichischen Studienpartner: 80 Prozent der Bevölkerung in Österreich sei vom Phänomen Lichtverschmutzung stark betroffen, und in Wien sei der Nachthimmel bis zu 1.500-mal heller als natürlicherweise, so Thomas Posch vom Institut für Astrophysik der Uni Wien gegenüber ORF.at.

Nicht nur die Ballungsräume seien betroffen. So sendeten etwa im Winter grell erleuchtete Skipisten jede Menge Licht in die Erdatmosphäre. Sie seien sogar hellere Streulichtquellen als so manche Städte, so Posch. Durch die Aufhellung des Nachthimmels sind laut Posch am durchschnittlichen Nachthimmel in Österreich nur noch zehn Prozent der eigentlich mit freiem Auge sichtbaren Sterne zu erkennen.

Zusammenhang mit Krankheiten befürchtet

Zu viel Licht könne zum gesundheitlichen Problem werden, da es etwa die Melatonin-Ausschüttung verhindert, so Posch. Die Schlafqualität sei schlechter, das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit und hormonabhängige Krebsarten erhöht. Posch verweist in diesem Zusammenhang auf Studien zu den gesundheitlichen Risiken von Schichtarbeit. Dass eine Reihe von Zivilisationskrankheiten in Zusammenhang mit zu viel Licht stehen könnten, sei derzeit Gegenstand „intensiver Forschung“.

Man stehe noch am Anfang, diese Effekte zu verstehen, räumt auch Kyba im Interview mit ORF.at ein. Wie sich der Trend der hellen Nächte fortsetzt, ist demnach ebenfalls noch unklar. Schon jetzt warnen die Studienautoren aber davor, dass natürliche Verhaltensmuster von Tieren, etwa die nächtliche Navigation mancher Arten und die Beutesuche, durch den künstlichen „Skyglow“ negativ beeinflusst werden. Auch die Fortpflanzung der Tiere könne darunter leiden. Kyba verweist auf geplante Untersuchungsreihen zu den Auswirkungen: Bald startet demnach eine Forschungsstudie an einem künstlichen See nahe Berlin, in der die Himmelshelligkeit simuliert wird.

Sterneschauen mit App

Obwohl die Studie breit angelegt ist, bilde man leider „nur einen Bruchteil des rapiden Wandels durch künstliche Beleuchtung ab“, so Kyba. Die Studienautoren fordern deshalb ein internationales Netzwerk an Messstationen. Um zu ergänzenden Daten zu gelangen, entwickelte Kyba die App „Verlust der Nacht“. App-User können Sternkarten herunterladen und mit dem aktuellen Sternbild vergleichen. Die Daten werden anonymisiert und ausgewertet. Daraus gewonnene Informationen sollen vermutlich noch heuer analysiert werden.

Im heurigen „Jahr des Lichts“ gibt es zudem ein internationales Citizen-Science Projekt namens „Globe at Night“, wo jeder die Helligkeit des Nachthimmels messen und die Daten mit seinem Mobiltelefon, Tablet oder Computer einschicken kann. In Österreich hat die Kuffner-Sternwarte in Wien schon 2001 eine ähnliche Initiative namens „Wie viele Sterne sehen wir noch?“ ins Leben gerufen. „Ich finde diese Projekte sehr gut, weil sie den Wissenschaftlern erstens Resultate liefern und andererseits das Problem der Lichtverschmutzung bewusst und greifbar machen“, so Posch. Auch für ihn gestalteten sich Prognosen aus der neuen internationalen Studie als schwierig, da noch nicht lange genug gemessen worden sei. Er verweist allerdings auf ältere italienische Studien, die einen exponentiellen Anstieg der Lichtverschmutzung mit sechs bis sieben Prozent Wachstum im Jahr ableiteten.

„Praxis hinkt Forschung hinterher“

Dass Handlungsbedarf besteht, ist für den österreichischen Astrophysiker unbestritten: „Die Ebene der Praxis hinkt der wissenschaftlichen Forschung hinterher“, so Posch im ORF.at-Interview. Seit 300 Jahren, als man die Straßen mit öffentlicher Gasbeleuchtung erhellte, glaube man, dass Licht die Öffentlichkeit nur erfreuen könne, sagte er unlängst gegenüber der APA. „Aber irgendwo gibt es da Grenzen, und das ist in der Politik noch nicht richtig angekommen.“ Von einer Leuchtmittelgeneration zur nächsten würde man sich nicht fragen, wie viel Licht man eigentlich braucht, sondern sich nur freuen, dass man mit der gleichen Menge Energie alles noch heller erleuchten kann.

Posch registriert im ORF.at-Interview allerdings erste positive Tendenzen Richtung umweltbewusster Beleuchtung - auch im öffentlichen Raum. Als aktuelles Vorzeigeprojekt nennt er die Initiative „Besseres Licht“ des Landes Oberösterreich. Der Leitfaden für Alternativen zum Lichtsmog wurde an alle Gemeinden des Landes verteilt. Grundsätzlich solle Licht nach unten gerichtet sein, wie viele LEDs es tun, es soll bedarfsgerecht eingesetzt werden und so wenig kalt-weiße Anteile wie möglich besitzen, empfiehlt Posch. Der Kostenfaktor spiele leider eine gewichtige Rolle: Dimmbares und gelbliches bzw. warmweißes Licht sei in der Anschaffung etwas teurer. Und weil LEDs energiesparend sind, werde auf Dimmbarkeit gerne verzichtet, kritisiert Posch.

Doris Manola, ORF.at

An einigen Orten der Welt strahlt der Nachthimmel mittlerweile Hunderte Male heller als vor Einführung des künstlichen Lichts. Das hat ein Team verschiedener deutscher Forschungsinstitute gemeinsam mit internationalen Partnern herausgefunden. An 30 von 50 untersuchten Orten - darunter zwei in Österreich - leuchtete der Nachthimmel demnach mehr als doppelt so hell wie ein natürlicher Nachthimmel. Die Studienautoren warnen vor den unabsehbaren Folgen, die die nächtlichen Lichtglocken auf Menschen, Fauna und Flora haben können. In Österreich sind demnach 80 Prozent der Bevölkerung vom nächtlichen Lichtsmog betroffen.

Tiefschwarze Nächte werden rar

Bilder von Weltraumsatelliten zeigen deutlich, wie hell vor allem die westliche Welt nachts leuchtet. Und das nicht nur in den Metropolen: Kaum ein Weg, der heutzutage nicht beleuchtet wird, jedes durchschnittliche Einfamilienhaus verfügt über barocke Beleuchtung. Diverse Lichtquellen sorgen für eine permanente Lichtglocke am nächtlichen Himmel. Richtig dunkel wird es selten.

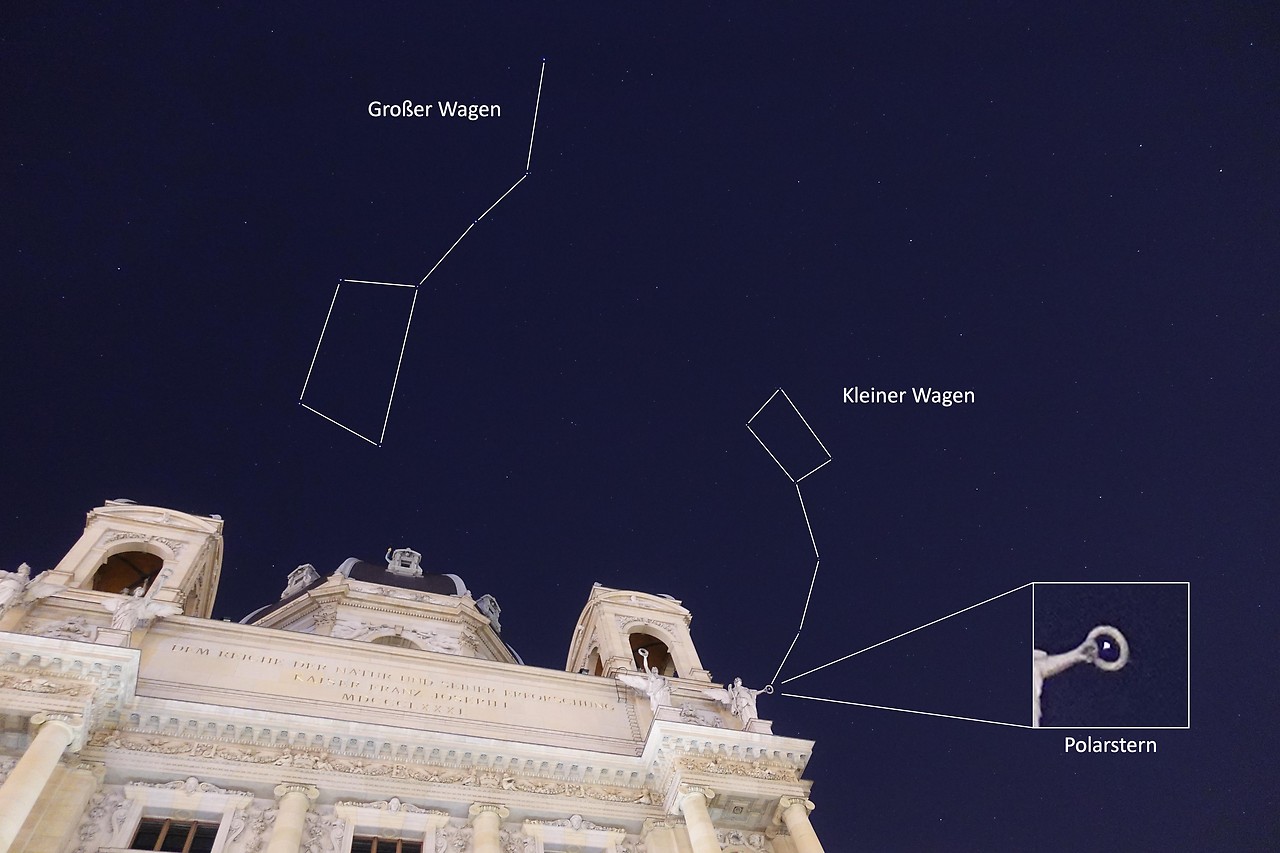

Straßenbeleuchtung, Werbeschilder, Fassadenstrahler, hell erleuchtete Wohnungen, Häuser, aber auch Lichtkonzentrationen in ruralen Gebieten - etwa beleuchtete Skipisten - streuen jede Menge Licht in die Atmosphäre, das in der Folge eine Art Schleier über den Himmel legt. Diese Lichtglocken hellen den Himmel sogar noch in weiter Entfernung auf - am stärksten im Horizontbereich. Der Nachthimmel vor allem über Ballungszentren leuchtet so hell, dass man keine Sterne mehr sehen kann.

An einigen Orten strahlt er mittlerweile Hunderte Male heller als vor Einführung des künstlichen Lichts, schlägt nun eine neue große Metadatenstudie Alarm. Erstmals erforschte ein Team verschiedener deutscher Forschungsinstitute dieses Phänomen gemeinsam mit internationalen Partnern aus zwölf Ländern in Europa, Nordamerika und Asien - darunter Österreich. Die Studie, die unlängst im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde, ist die bisher umfangreichste ihrer Art, bisherige zum Thema waren regional begrenzt.

Enorme Unterschiede am Himmel

An 30 der 50 untersuchten Orte leuchtete der Nachthimmel demnach mehr als doppelt so hell wie ein natürlicher Nachthimmel, so Studienautor Christopher Kyba vom GeoForschungsZentrum Potsdam. Der hellste Ort war das niederländischen Schipluiden. Dort leuchtete der Himmel 10.000-mal heller als über dem dunkelsten Ort der Studie, Kitt Peak in den USA.

„Das Ausmaß von 10.000-mal hat uns schon überrascht“, so Koautor Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Der bedeckte Nachthimmel über Berlin zeigte sich etwa 300-mal heller als über der Nordseeinsel Schiermonnikoog in den Niederlanden. „Diese Spanne ist sehr viel größer als wir sie tagsüber beobachten können“, sagte Kyba.

Wolken verstärken Phänomen

Die Studie bestätigte, dass Wolken die Helligkeit enorm beeinflussen können und wie Verstärker wirken. Wenn es bewölkt ist, sind die Nächte sogar noch heller, weil das Licht dann von den Wolken reflektiert wird. „Die in den Wolken enthaltenen Wassertropfen können das vom Boden abgestrahlte Licht meist nicht absorbieren und reflektieren einen Großteil davon zurück auf die Erde“, beschreibt Kyba das Phänomen. So werden helle Gegenden in bedeckten Nächten sogar noch heller. Umgekehrt verdunkeln Wolken in abgelegenen Gegenden den Nachthimmel - weil sie Mond- und Sternenlicht abschirmen.

„Beleuchtete Skipisten heller als Städte“

In Österreich beteiligten sich zwei Messstationen: Auf der Universitätssternwarte in Wien und auf dem Mitterschöpfl, dem höchsten Berg des Wienerwaldes, wird seit 2012 jede Nacht alle sieben Sekunden die nächtliche Himmelshelligkeit gemessen. Das Fazit der österreichischen Studienpartner: 80 Prozent der Bevölkerung in Österreich sei vom Phänomen Lichtverschmutzung stark betroffen, und in Wien sei der Nachthimmel bis zu 1.500-mal heller als natürlicherweise, so Thomas Posch vom Institut für Astrophysik der Uni Wien gegenüber ORF.at.

Nicht nur die Ballungsräume seien betroffen. So sendeten etwa im Winter grell erleuchtete Skipisten jede Menge Licht in die Erdatmosphäre. Sie seien sogar hellere Streulichtquellen als so manche Städte, so Posch. Durch die Aufhellung des Nachthimmels sind laut Posch am durchschnittlichen Nachthimmel in Österreich nur noch zehn Prozent der eigentlich mit freiem Auge sichtbaren Sterne zu erkennen.

Zusammenhang mit Krankheiten befürchtet

Zu viel Licht könne zum gesundheitlichen Problem werden, da es etwa die Melatonin-Ausschüttung verhindert, so Posch. Die Schlafqualität sei schlechter, das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit und hormonabhängige Krebsarten erhöht. Posch verweist in diesem Zusammenhang auf Studien zu den gesundheitlichen Risiken von Schichtarbeit. Dass eine Reihe von Zivilisationskrankheiten in Zusammenhang mit zu viel Licht stehen könnten, sei derzeit Gegenstand „intensiver Forschung“.

Man stehe noch am Anfang, diese Effekte zu verstehen, räumt auch Kyba im Interview mit ORF.at ein. Wie sich der Trend der hellen Nächte fortsetzt, ist demnach ebenfalls noch unklar. Schon jetzt warnen die Studienautoren aber davor, dass natürliche Verhaltensmuster von Tieren, etwa die nächtliche Navigation mancher Arten und die Beutesuche, durch den künstlichen „Skyglow“ negativ beeinflusst werden. Auch die Fortpflanzung der Tiere könne darunter leiden. Kyba verweist auf geplante Untersuchungsreihen zu den Auswirkungen: Bald startet demnach eine Forschungsstudie an einem künstlichen See nahe Berlin, in der die Himmelshelligkeit simuliert wird.

Sterneschauen mit App

Obwohl die Studie breit angelegt ist, bilde man leider „nur einen Bruchteil des rapiden Wandels durch künstliche Beleuchtung ab“, so Kyba. Die Studienautoren fordern deshalb ein internationales Netzwerk an Messstationen. Um zu ergänzenden Daten zu gelangen, entwickelte Kyba die App „Verlust der Nacht“. App-User können Sternkarten herunterladen und mit dem aktuellen Sternbild vergleichen. Die Daten werden anonymisiert und ausgewertet. Daraus gewonnene Informationen sollen vermutlich noch heuer analysiert werden.

Im heurigen „Jahr des Lichts“ gibt es zudem ein internationales Citizen-Science Projekt namens „Globe at Night“, wo jeder die Helligkeit des Nachthimmels messen und die Daten mit seinem Mobiltelefon, Tablet oder Computer einschicken kann. In Österreich hat die Kuffner-Sternwarte in Wien schon 2001 eine ähnliche Initiative namens „Wie viele Sterne sehen wir noch?“ ins Leben gerufen. „Ich finde diese Projekte sehr gut, weil sie den Wissenschaftlern erstens Resultate liefern und andererseits das Problem der Lichtverschmutzung bewusst und greifbar machen“, so Posch. Auch für ihn gestalteten sich Prognosen aus der neuen internationalen Studie als schwierig, da noch nicht lange genug gemessen worden sei. Er verweist allerdings auf ältere italienische Studien, die einen exponentiellen Anstieg der Lichtverschmutzung mit sechs bis sieben Prozent Wachstum im Jahr ableiteten.

„Praxis hinkt Forschung hinterher“

Dass Handlungsbedarf besteht, ist für den österreichischen Astrophysiker unbestritten: „Die Ebene der Praxis hinkt der wissenschaftlichen Forschung hinterher“, so Posch im ORF.at-Interview. Seit 300 Jahren, als man die Straßen mit öffentlicher Gasbeleuchtung erhellte, glaube man, dass Licht die Öffentlichkeit nur erfreuen könne, sagte er unlängst gegenüber der APA. „Aber irgendwo gibt es da Grenzen, und das ist in der Politik noch nicht richtig angekommen.“ Von einer Leuchtmittelgeneration zur nächsten würde man sich nicht fragen, wie viel Licht man eigentlich braucht, sondern sich nur freuen, dass man mit der gleichen Menge Energie alles noch heller erleuchten kann.

Posch registriert im ORF.at-Interview allerdings erste positive Tendenzen Richtung umweltbewusster Beleuchtung - auch im öffentlichen Raum. Als aktuelles Vorzeigeprojekt nennt er die Initiative „Besseres Licht“ des Landes Oberösterreich. Der Leitfaden für Alternativen zum Lichtsmog wurde an alle Gemeinden des Landes verteilt. Grundsätzlich solle Licht nach unten gerichtet sein, wie viele LEDs es tun, es soll bedarfsgerecht eingesetzt werden und so wenig kalt-weiße Anteile wie möglich besitzen, empfiehlt Posch. Der Kostenfaktor spiele leider eine gewichtige Rolle: Dimmbares und gelbliches bzw. warmweißes Licht sei in der Anschaffung etwas teurer. Und weil LEDs energiesparend sind, werde auf Dimmbarkeit gerne verzichtet, kritisiert Posch.

Doris Manola, ORF.at