Das Buch

„Nichts zu sehen?“ begibt sich auf Spurensuche eines der größten Kriegsgefangenlagers während des NS-Regimes. Eine spannende Zeitreise mit Dokumenten aus der Vergangenheit und Bildern von heute ist dabei entstanden.

Blick auf das Areal des ehemaligen Kriegsgefangenenlager

Foto Karin Böhm

„Würde man auf einer Landkarte alle NS-Lager einzeichnen, die es während des Zweiten Weltkrieges gab

, so würde das ein Muster aus unzähligen Punkten ergeben. Alleine in Niederösterreich gab es 60 solcher Lager“, so Dr.in Eva Maria Stöckler, Leitung Department für Kunst und Kulturwissenschaften, bei der Präsentation des Buches „Nichts zu sehen? Stalag XVII B Krems-Gneixendorf – eine topografische Vermessung“.

Das Kriegsgefangenenlager in Gneixendorf war während des Zweiten Weltkrieges das größte auf heute österreichischem Gebiet. 60 000 (!) Inhaftierte aus Amerika, Russland, Frankreich, Belgien und weiteren Nationen lebten hier. Trotz seiner Bedeutung erinnert heute nur noch wenig an das Lager.

Fotokünstlerin Karin Böhm, M.A. und Historikerin Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Edith Blaschitz (Leitung des Stabsbereichs Digital Memory Studies im Department für Kunst- und Kulturwissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems) haben im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität für Weiterbildung Krems die Geschichte und die Gegenwart des Ortes rund um den heutigen Flugplatz Gneixendorf wissenschaftlich und künstlerisch beleuchtet.

Da in Österreich kaum Archivgut erhalten ist, stammen viele historische Quellen von Nachkommen der Kriegsgefangenen, deren Erinnerungen im Familiengedächtnis weitergetragen werden. Karin Böhm hat die historischen Quellen mit ihrer fotografischen Spurensuche am heute teils überbauten, teils verwilderten Lagergelände verwoben.

Eine Zeitreise an einen vergessenen Ort

Im Jänner 2022 begann Karin Böhm damit, das ehemalige Lagergelände zu besuchen und hielt ihre rund 50 Steifzüge auf Fotografien fest, wobei sie die Koordinaten der jeweiligen Aufzeichnungen dokumentierte. Dadurch wurde der Ort sorgfältig „erarbeitet“ und der Untertitel des Buches „Eine topografische Vermessung“ spiegelt genau das wieder.

Auch Edith Blaschitz bezieht sich auf die von Karin Böhm erwähnte Genauigkeit: „Schöne Fotobücher sind oft wissenschaftlich nicht verwertbar. Bei der Gestaltung des Buches ging es auch darum, die Frage aufzuwerfen: Kann das jemand anderer weiterverwenden? Damit waren für uns die Wiedererkennbarkeit und die Verifizierbarkeit ein zentraler Punkt.“

Im Rahmen des Forschungsprojektes „NS-,Volksgemeinschaft‘ und Lager im Zentralraum Niederösterreich“, das gemeinsam mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs durchgeführt wird, recherchierte Edith Blaschitz nach Spuren ehemaliger Zwangslager im Bezirk Krems. Das Kriegsgefangenenlager Stalag XVII B Krems-Gneixendorf nahm dabei eine zentrale Rolle ein. „Der Reiz an dem Projekt bestand in erster Linie darin, sich mit einem bestimmten Ort zu beschäftigen und Kunst einzubinden. Dabei stellt sich schnell die Frage: Kann man mit Kunst mehr erfahren?“ erklärt Blaschitz.

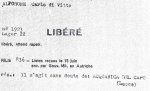

Entstanden sind assoziative Collagen, in denen wissenschaftliches Material, Dokumente der damaligen Zeit, den aktuellen Aufnahmen von Karin Böhm gegenübergestellt werden. Dadurch treten diese Eindrücke in einen Dialog, der sich gegenseitig Fragen aufwirft und für den Betrachter ergeben sich ganz neue Dimensionen für das Verständnis der damaligen Situation an diesem Ort.

Ein abfotografierter Eintrag des damaligen Kriegsgefangenen Johan Cleeremans in sein Tagebuch berichtet über seine Ankunft in dem Lager und er beschreibt, dass er und seine Leidensgenossen ohne Decken auf dem Boden schlafen mussten. Das Bild von Karin Böhm, das diesem Dokument gegenübergestellt wurde, zeigt einen im Gebüsch entsorgten Schlafsack, den die Fotokünstlerin vor Ort entdeckt hat.

FOTO: Karin Böhm/Edith Blaschitz

Die Wahl der Fotos für diese Gegenüberstellungen war für Blaschitz und Böhm oftmals eine sehr schwere. Es wurde viel diskutiert, weil es auch darum ging, die Integrität für Nachkommen der Kriegsgefangenen zu wahren. Was könnten sie in den Bildern sehen? Edith Blaschitz dazu: „Im Zweifelsfall haben wir uns gegen die Verwendung von Bildern entschieden.“

Das immer noch präsente Lager

„Der Platz, wo das damalige Kriegsgefangenelager war, präsentiert sich heute als leerer und überbauter Ort. Er ist aber weltweit präsent durch die Nachkommen der damaligen Gefangenen. Immer wieder gibt es Anfragen am Kulturamt von Nachfahren, die Forschungen anstellen und diesen Ort in Gneixendorf aufsuchen möchten“, so die Historikerin.

Vor allem die folgenden Generationen von amerikanischen Gefangenen zeigen großes Interesse an der Sicherung der letzten Zeitzeugenschaft.

Lagerähnliche Unterbringungen gab es im Zweiten Weltkrieg in fast jedem Ort und diese Einrichtungen mussten auf vielfältige Weise versorgt und verwaltet werden. Dadurch entstand ein - wenn auch durch viele Regeln und Androhung hoher Strafen bei Vergehen - Austausch und Kontakt mit der umliegenden Bevölkerung.

Blaschitz hat vor allem zu bislang wenig beachteten Gruppen geforscht. Die größten nationalen Gruppen der Franzosen und Belgier waren noch kaum im Fokus der Forschung, ebenso wenig wie das Schicksal serbischer, italienischer und spanischer Gefangener.

Die Vergangenheit zieht ihre Fäden bis in die heutige Zeit und zeigt Geschichten von Zivilcourage und Freundschaften der Gefangenen und der ansässigen Bevölkerung. Kontakte wurden über Generationen hinweg gepflegt, wie bei Familie Faltl aus Stratzing: Hier steht bereits die Urenkelgeneration im Austausch mit einer belgischen Familie und pflegt die Freundschaft, die trotz aller Verbote im Zweiten Weltkrieg entstand.

Verbote gab es damals viele, um den Umgang mit den Gefangenen zu regulieren und zu unterbinden, wie Edith Blaschitz erklärt. Trotzdem gab es sie: Die „Russenkinder“, die „Franzosenkinder“ über die nicht gerne gesprochen wurde, die viele Graubereiche schufen. Auch durch diese Nachkommen hinterlässt das Kriegsgefangenenlager seine Spuren.

Das Museum Krems verweist auf eine kommende Ausstellung, die die Geschichte vom Stalag XVII B Krems-Gneixendorf ebenfalls miteinbeziehen wird.

Trotzdem bleibt der Wunsch, nach einem Platz des Gedenkens, den Betroffene und Interessierte besuchen können. Edith Blaschitz und Karin Böhm möchten dazu anregen, dass das Gelände vor Ort „lesbar gemacht“ wird. Auch Schulen könnten den Ort erkunden und dadurch die Geschichte von Stalag XVII B Krems-Gneixendorf in den Geschichts- und Kunstunterricht einfließen lassen.

Noch fehlt es an einer explizieten Anlaufstelle für die Historie des Ortes ...

Literaturhinweis:

Das vergessene NS-Lager in GneixendorfDas Buch „Nichts zu sehen?“ begibt sich auf Spurensuche eines der größten Kriegsgefangenlagers während des NS-Regimes. Eine spannende Zeitreise mit Dokumenten aus der Vergangenheit und Bildern von heute ist dabei entstanden.

FOTO: Karin Böhm/Edith Blaschitz

Gregor Kremser, Karin Böhm, Viola Rühse und Edith Blaschitz bei der Buchpräsentation

Foto Isabella Hluchy

Foto Karin Böhm

Kriegsgefangener im Arbeitseinsatz

FOTO: Sammlung Erich Ganglmayer/Karin Böhm

Die Fülle an Bildern, Texten und Erzählungen im Buch „Nichts zu sehen? Stalag XVII B Krems-Gneixendorf – eine topografische Vermessung“ zeigt, dass auch Jahrzehnte nach den historischen Ereignissen, Erinnerungen an einen scheinbar „leeren“ Ort erhalten bleiben und sichtbar gemacht werden können. Ein Essay von Viola Rühse schließt das Buch ab und liefert noch tiefere Einblicke und Fakten über das Lager.