Schwierige Restaurierung

Neue Erkenntnisse über das schönste Mosaik der römischen Antike

Die berühmte Darstellung Alexanders des Großen wurde 1831 in Pompeji entdeckt und besteht aus Millionen Steinchen. Sie stammen aus dem gesamten Mittelmeerraum

Es handelt sich um die bekannteste Darstellung Alexanders des Großen und das wohl bedeutendste Mosaik der römischen Antike.

Gemeinfrei

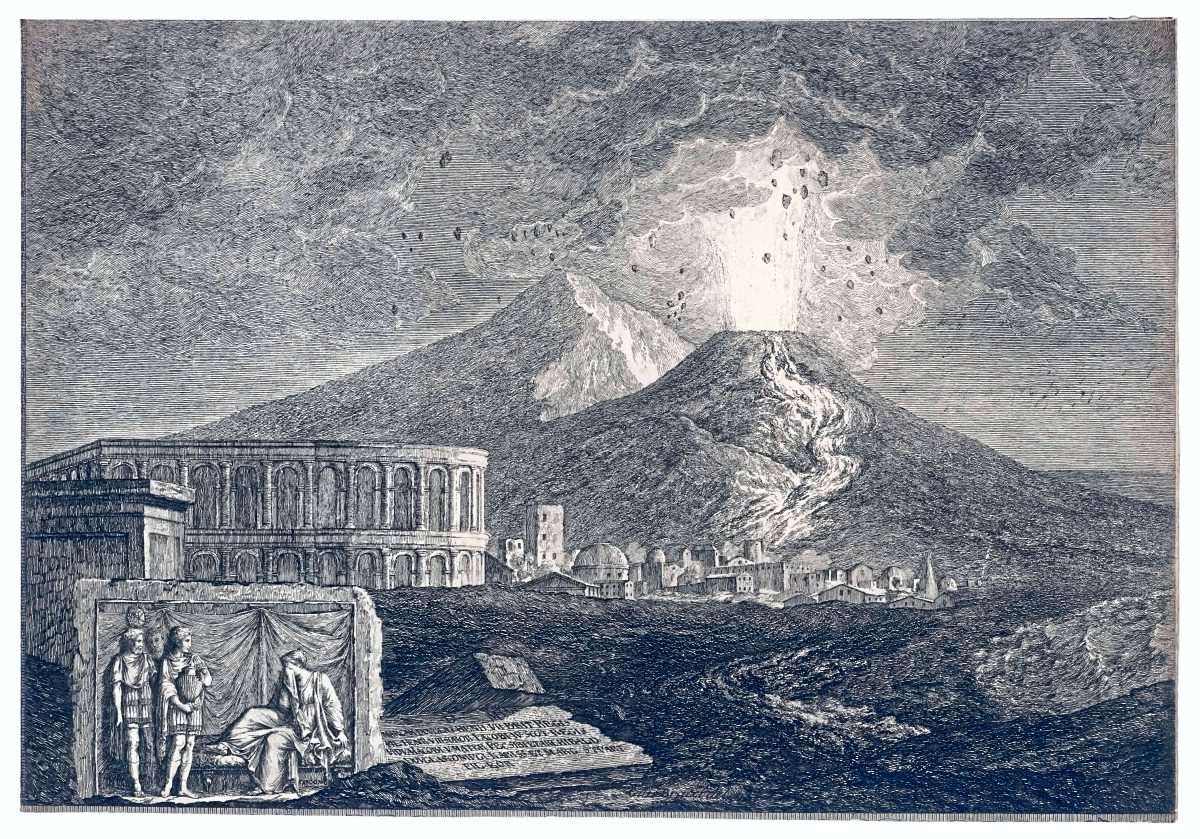

Als der Vesuv im Jahr 79 nach Christus ausbrach und Asche auf die antike Stadt Pompeji niederging, waren Arm und Reich gleichermaßen betroffen. Auch das größte Privathaus der Stadt wurde bei der Katastrophe verschüttet. Seine betuchten Bewohner hatten nicht nur zahlreiche Kunstwerke angesammelt, sondern auch die Böden mit prunkvollen Mosaiken ausstatten lassen. Eines davon befand sich in der sogenannten Exedra, einem typischen halbkreisförmigen Raum altrömischer Häuser.

Es handelte sich um eine Reproduktion eines um Jahrhunderte älteren Gemäldes, das den Makedonierkönig Alexander den Großen wohl in der Schlacht um die Stadt Issos im Jahr 333 zeigte, in der seine Soldaten die Armee der Perser besiegten.

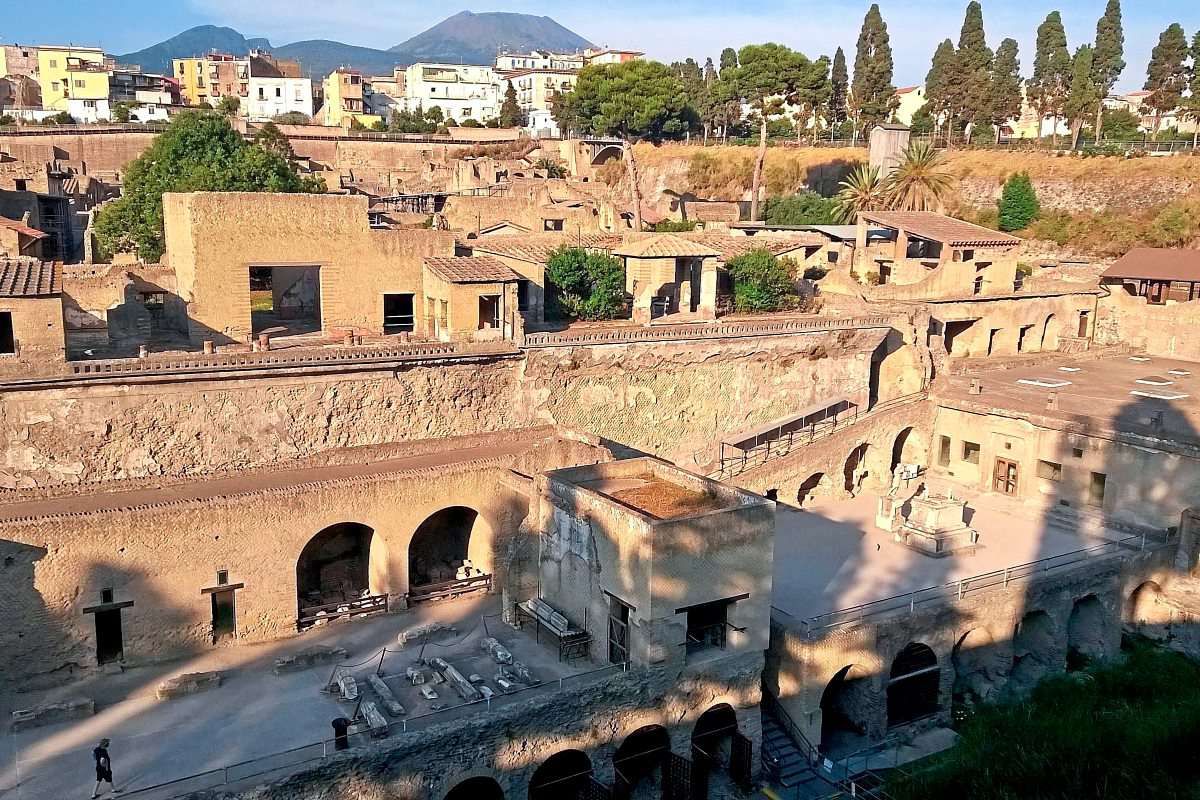

Als Pompeji im 19. Jahrhundert ausgegraben wurde, fand man in dem Gebäude, das heute Haus des Fauns heißt, das gut erhaltene, fast sechs Meter lange Mosaik. Etwas mehr als zwanzig Jahre verblieb es vor Ort, bevor es gemeinsam mit einem Teil des Bodens in das königliche archäologische Museum von Neapel gebracht wurde, das heute Archäologisches Nationalmuseum heißt und das Mosaik nach wie vor beherbergt.

Schonende Untersuchung

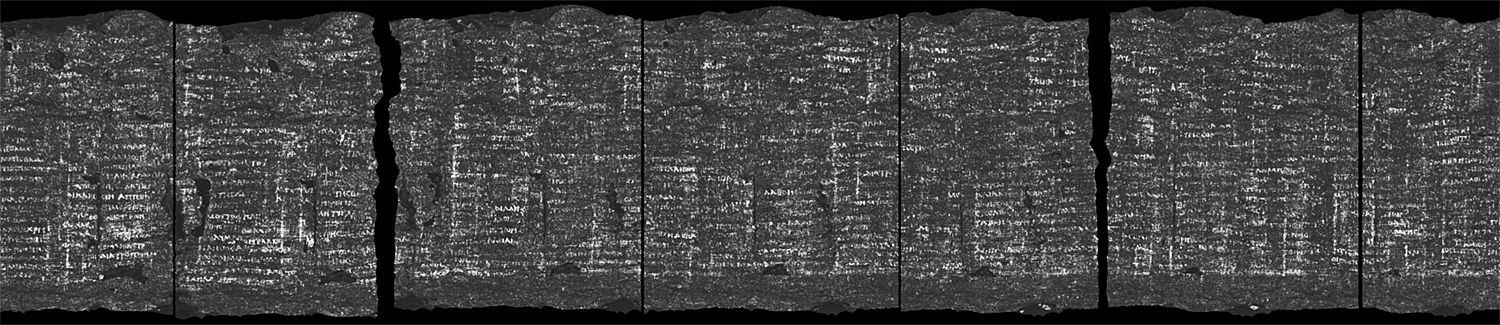

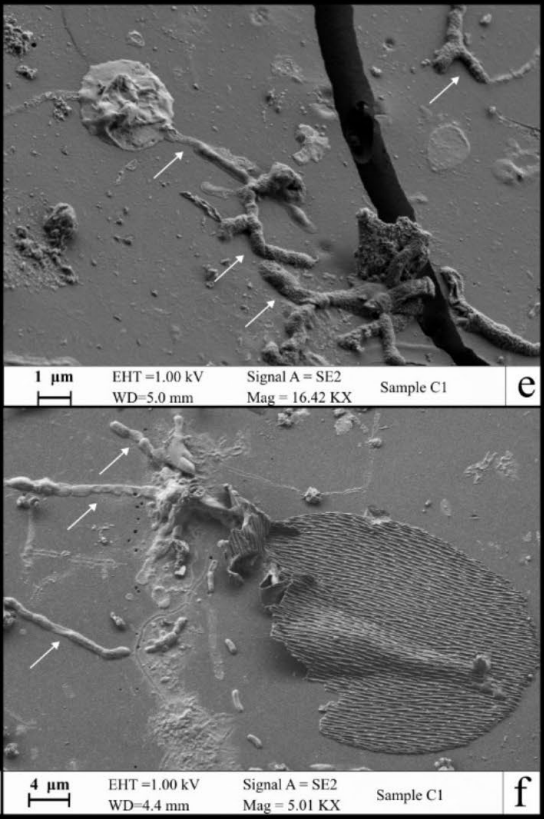

Nun unterzog ein Team um Giuseppina Balassone von der Universität Neapel Federico II das Mosaik einer genaueren Untersuchung. Die Arbeiten mussten vor Ort im Museum stattfinden, ohne das Mosaik zu bewegen. Die Methoden umfassten unter anderem Multispektral-Bilder, Röntgenfluoreszenzaufnahmen, Endoskopie und Wärmebildaufnahmen. Sie enthüllten Hohlräume und strukturelle Schwächen, die eine Bedrohung für das Bild darstellen und eine wichtige Basis für aktuelle Restaurationsarbeiten darstellen, die seit 2020 im Gang sind.

Die Untersuchung des Mosaiks musste vor Ort erfolgen, ohne es zu beschädigen.

2025 Balassone et al., CC BY 4.0, Deed - Attribution 4.0 International - Creative Commons

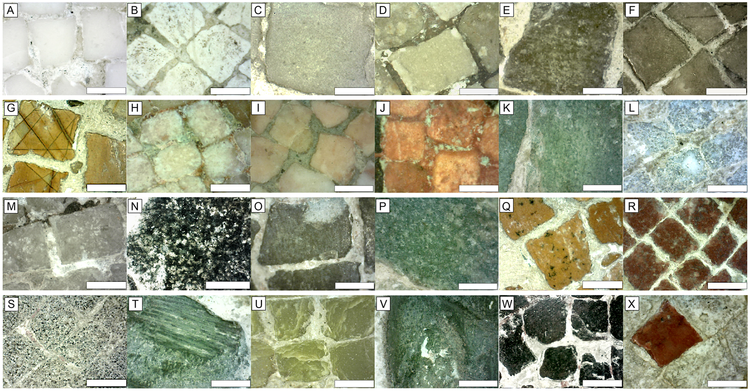

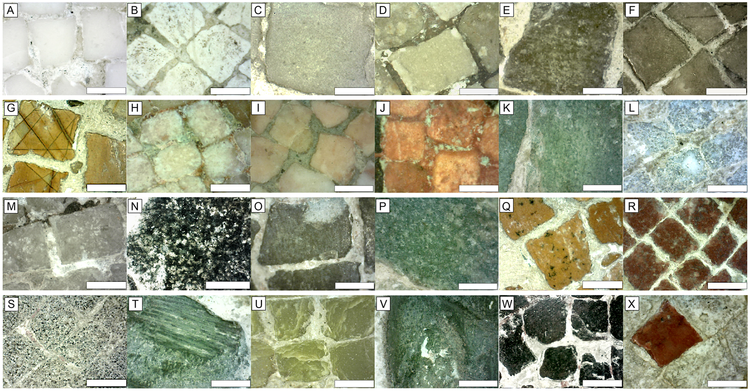

Doch auch über die Hintergründe der Entstehung des Bildes gibt es neue Erkenntnisse. Eine Besonderheit des Mosaiks sind die äußerst feinen Farbschattierungen der "Tesserae", wie die bunten Steinchen genannt werden, aus denen Mosaike zusammengesetzt sind. Die Abstufungen der Farben, etwa bei rosa Tesserae in Alexanders Gesicht, stammen nicht etwa von Bemalung, sondern gehen auf die natürliche Färbung des verwendeten Marmors zurück. Um den Charakter des als Vorbild dienenden Gemäldes nachzubilden, wurden besonders kleine Tesserae verwendet.

Stein des Mittelmeerraums

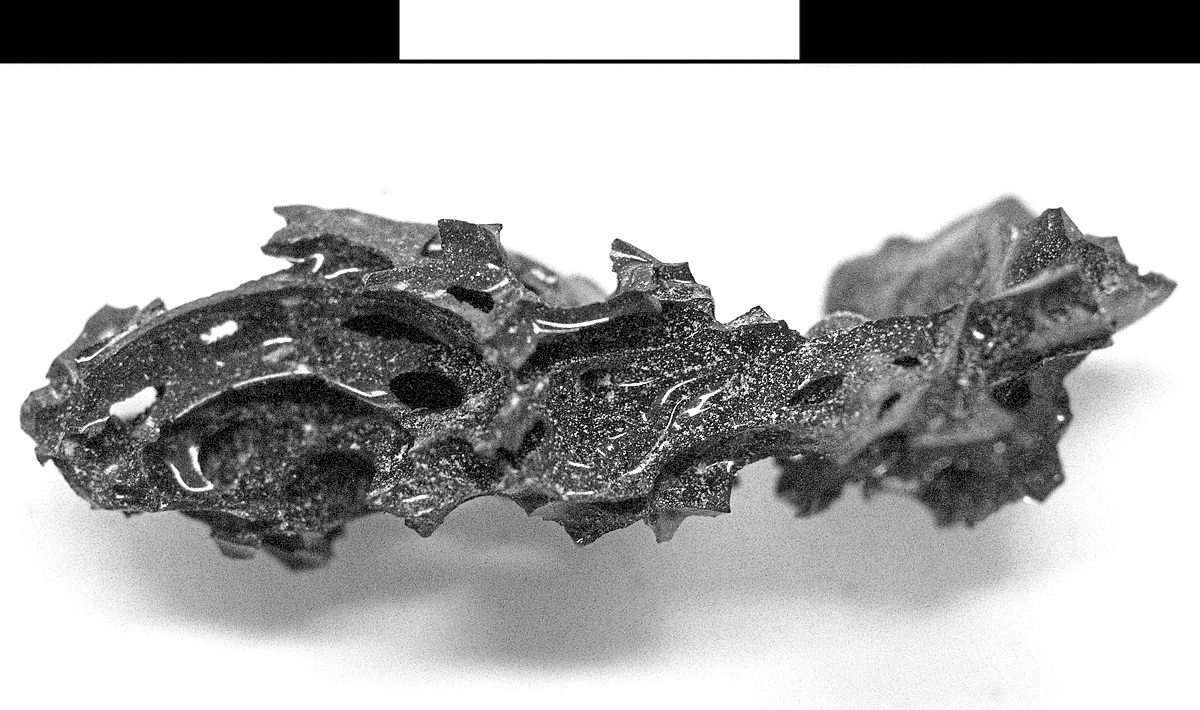

Es war für die antiken Künstler entscheidend, eine passende Auswahl an Farben zur Verfügung zu haben. Das Forschungsteam versuchte, aufgrund lithografischer Besonderheiten den Ursprung der Tesserae zu bestimmen. Die Forschenden verglichen dazu die Steine des Mosaiks mit bekannten Steinbrüchen aus römischer Zeit. Als Quellen kommen zahlreiche Orte des Mittelmeerraums infrage, darunter Italien, Griechenland, die Iberische Halbinsel und Tunesien.

Die roten Tesserae etwa dürften griechischen Ursprungs sein und vom Kap Matapan im äußersten Süden des heutigen Griechenland stammen. Einige der gelben Tesserae zeigen schwärzliche Einschlüsse, wie sie von Marmor nahe der heutigen Stadt Chemtou in Tunesien bekannt sind. Die dunkleren rosa Tesserae könnten aus Portugal stammen. Von der Iberischen Halbinsel stammt auch der Basalt, aus dem die schwarzen Steine bestehen.

Andere Farben wiederum waren auch näher am Zentrum des Römischen Reichs verfügbar. Weißen Marmor, wie er im Alexander-Mosaik zum Einsatz kam, gab es in Steinbrüchen des heutigen Italien. Heute kennt man diesen Stein als Carrara-Marmor.

Zahlreiche verschiedene Farben und Materialien wurden identifiziert und zu ihren wahrscheinlichen Ursprungsorten zurückverfolgt.

2025 Balassone et al., CC BY 4.0, Deed - Attribution 4.0 International - Creative Commons

Für die Restaurationsbemühungen sind vor allem die verwendeten Mörtel und Befestigungsmaterialien von Bedeutung. Manche stammen aus altrömischer Zeit, manche sind jünger. Bei der Überstellung ins Museum wurde das Mosaik mit Gips und Wachs behandelt, um es zu stabilisieren. Dabei blieben aber an manchen Stellen Hohlräume, die Schwachstellen darstellen. Später folgten verschiedene Restaurationsarbeiten. Nicht alle diese Maßnahmen taten dem Kunstwerk gut.

Authentische Darstellung

Neben seiner Bedeutung als Beispiel für antike römische Mosaikkunst ist das Alexander-Mosaik auch im Hinblick auf seine griechische Vorlage wertvoll. Gemälde waren als Kunstform im antiken Griechenland sehr populär, doch es gibt kaum erhaltene Exemplare. Das liegt unter anderem daran, dass in Griechenland Bilder nicht wie später bei den Römern direkt auf Wände, sondern auf Tafeln aus weniger widerstandsfähigem Material gemalt wurden. Das machte sie transportierbar, aber auch vergänglicher.

Die geschätzte Entstehungszeit der griechischen Vorlage, die meist dem Künstler Philoxenos von Eretria zugeschrieben wird, ist das Jahr 315 vor Christus, zwölf Jahre nach Alexanders Tod. Es könnte es sich damit um eine authentische Darstellung einer Schlacht Alexanders handeln. Die Waffen der persischen Armee sind jedenfalls korrekt dargestellt. Dieses Wissen dürfte im alten Rom nicht mehr vorhanden gewesen sein.

Vom Mittelalter in die Neuzeit war Alexander dann ein beliebtes Motiv für bildende Künstler, in deren Werken er manchmal als Held glorifiziert, manchmal dämonisiert wurde. Diese Darstellungen orientierten sich jedoch an schriftlichen, antiken Berichten. Das Alexandermosaik Pompejis konnte nicht als Vorlage dienen, denn es lag bis ins 19. Jahrhundert unter der Asche begraben.

Die neuen Erkenntnisse werden nun helfen, das außergewöhnliche Kunstwerk für die Nachwelt zu erhalten.

(Reinhard Kleindl, 25.1.2025)

Neue Erkenntnisse über das schönste Mosaik der römischen Antike

Neue Erkenntnisse über das schönste Mosaik der römischen Antike

Die berühmte Darstellung Alexanders des Großen wurde 1831 in Pompeji entdeckt und besteht aus Millionen Steinchen. Sie stammen aus dem gesamten Mittelmeerraum

Es handelt sich um die bekannteste Darstellung Alexanders des Großen und das wohl bedeutendste Mosaik der römischen Antike.

Gemeinfrei

Als der Vesuv im Jahr 79 nach Christus ausbrach und Asche auf die antike Stadt Pompeji niederging, waren Arm und Reich gleichermaßen betroffen. Auch das größte Privathaus der Stadt wurde bei der Katastrophe verschüttet. Seine betuchten Bewohner hatten nicht nur zahlreiche Kunstwerke angesammelt, sondern auch die Böden mit prunkvollen Mosaiken ausstatten lassen. Eines davon befand sich in der sogenannten Exedra, einem typischen halbkreisförmigen Raum altrömischer Häuser.

Es handelte sich um eine Reproduktion eines um Jahrhunderte älteren Gemäldes, das den Makedonierkönig Alexander den Großen wohl in der Schlacht um die Stadt Issos im Jahr 333 zeigte, in der seine Soldaten die Armee der Perser besiegten.

Als Pompeji im 19. Jahrhundert ausgegraben wurde, fand man in dem Gebäude, das heute Haus des Fauns heißt, das gut erhaltene, fast sechs Meter lange Mosaik. Etwas mehr als zwanzig Jahre verblieb es vor Ort, bevor es gemeinsam mit einem Teil des Bodens in das königliche archäologische Museum von Neapel gebracht wurde, das heute Archäologisches Nationalmuseum heißt und das Mosaik nach wie vor beherbergt.

Schonende Untersuchung

Nun unterzog ein Team um Giuseppina Balassone von der Universität Neapel Federico II das Mosaik einer genaueren Untersuchung. Die Arbeiten mussten vor Ort im Museum stattfinden, ohne das Mosaik zu bewegen. Die Methoden umfassten unter anderem Multispektral-Bilder, Röntgenfluoreszenzaufnahmen, Endoskopie und Wärmebildaufnahmen. Sie enthüllten Hohlräume und strukturelle Schwächen, die eine Bedrohung für das Bild darstellen und eine wichtige Basis für aktuelle Restaurationsarbeiten darstellen, die seit 2020 im Gang sind.

Die Untersuchung des Mosaiks musste vor Ort erfolgen, ohne es zu beschädigen.

2025 Balassone et al., CC BY 4.0, Deed - Attribution 4.0 International - Creative Commons

Doch auch über die Hintergründe der Entstehung des Bildes gibt es neue Erkenntnisse. Eine Besonderheit des Mosaiks sind die äußerst feinen Farbschattierungen der "Tesserae", wie die bunten Steinchen genannt werden, aus denen Mosaike zusammengesetzt sind. Die Abstufungen der Farben, etwa bei rosa Tesserae in Alexanders Gesicht, stammen nicht etwa von Bemalung, sondern gehen auf die natürliche Färbung des verwendeten Marmors zurück. Um den Charakter des als Vorbild dienenden Gemäldes nachzubilden, wurden besonders kleine Tesserae verwendet.

Stein des Mittelmeerraums

Es war für die antiken Künstler entscheidend, eine passende Auswahl an Farben zur Verfügung zu haben. Das Forschungsteam versuchte, aufgrund lithografischer Besonderheiten den Ursprung der Tesserae zu bestimmen. Die Forschenden verglichen dazu die Steine des Mosaiks mit bekannten Steinbrüchen aus römischer Zeit. Als Quellen kommen zahlreiche Orte des Mittelmeerraums infrage, darunter Italien, Griechenland, die Iberische Halbinsel und Tunesien.

Die roten Tesserae etwa dürften griechischen Ursprungs sein und vom Kap Matapan im äußersten Süden des heutigen Griechenland stammen. Einige der gelben Tesserae zeigen schwärzliche Einschlüsse, wie sie von Marmor nahe der heutigen Stadt Chemtou in Tunesien bekannt sind. Die dunkleren rosa Tesserae könnten aus Portugal stammen. Von der Iberischen Halbinsel stammt auch der Basalt, aus dem die schwarzen Steine bestehen.

Andere Farben wiederum waren auch näher am Zentrum des Römischen Reichs verfügbar. Weißen Marmor, wie er im Alexander-Mosaik zum Einsatz kam, gab es in Steinbrüchen des heutigen Italien. Heute kennt man diesen Stein als Carrara-Marmor.

Zahlreiche verschiedene Farben und Materialien wurden identifiziert und zu ihren wahrscheinlichen Ursprungsorten zurückverfolgt.

2025 Balassone et al., CC BY 4.0, Deed - Attribution 4.0 International - Creative Commons

Für die Restaurationsbemühungen sind vor allem die verwendeten Mörtel und Befestigungsmaterialien von Bedeutung. Manche stammen aus altrömischer Zeit, manche sind jünger. Bei der Überstellung ins Museum wurde das Mosaik mit Gips und Wachs behandelt, um es zu stabilisieren. Dabei blieben aber an manchen Stellen Hohlräume, die Schwachstellen darstellen. Später folgten verschiedene Restaurationsarbeiten. Nicht alle diese Maßnahmen taten dem Kunstwerk gut.

Authentische Darstellung

Neben seiner Bedeutung als Beispiel für antike römische Mosaikkunst ist das Alexander-Mosaik auch im Hinblick auf seine griechische Vorlage wertvoll. Gemälde waren als Kunstform im antiken Griechenland sehr populär, doch es gibt kaum erhaltene Exemplare. Das liegt unter anderem daran, dass in Griechenland Bilder nicht wie später bei den Römern direkt auf Wände, sondern auf Tafeln aus weniger widerstandsfähigem Material gemalt wurden. Das machte sie transportierbar, aber auch vergänglicher.

Die geschätzte Entstehungszeit der griechischen Vorlage, die meist dem Künstler Philoxenos von Eretria zugeschrieben wird, ist das Jahr 315 vor Christus, zwölf Jahre nach Alexanders Tod. Es könnte es sich damit um eine authentische Darstellung einer Schlacht Alexanders handeln. Die Waffen der persischen Armee sind jedenfalls korrekt dargestellt. Dieses Wissen dürfte im alten Rom nicht mehr vorhanden gewesen sein.

Vom Mittelalter in die Neuzeit war Alexander dann ein beliebtes Motiv für bildende Künstler, in deren Werken er manchmal als Held glorifiziert, manchmal dämonisiert wurde. Diese Darstellungen orientierten sich jedoch an schriftlichen, antiken Berichten. Das Alexandermosaik Pompejis konnte nicht als Vorlage dienen, denn es lag bis ins 19. Jahrhundert unter der Asche begraben.

Die neuen Erkenntnisse werden nun helfen, das außergewöhnliche Kunstwerk für die Nachwelt zu erhalten.

(Reinhard Kleindl, 25.1.2025)