Steuervermeidung und Steueroasen sind ein aktuelles Thema, bei dem wir unwillkürlich an Konstrukte internationaler Großkonzerne wie Amazon oder Google oder gemeinnützige Stiftungen wie zum Beispiel jene der österreichischen Benko/Signa-Gruppe denken. Ein recht anschauliches Beispiel für eine im "Schatten keltisch-römischer Grabhügel" sprießende antike Steueroase liegt aus der heutigen Steiermark, der

Stadt Flavia Solva, vor. Anhand dieses archäologischen

cold case kann einerseits die lange Tradition steuerschonender "gemeinnütziger" Vereine und Stiftungen, andererseits aber auch deren Auswirkungen auf das Gemeinwesen dargestellt werden.

3D-Visualisierung der römischen Stadt Flavia Solva (Wagna, Steiermark).

Foto: ÖAW/ÖAI, S. Groh – 7reasons

Der Gesetzestext und der Anlassfall

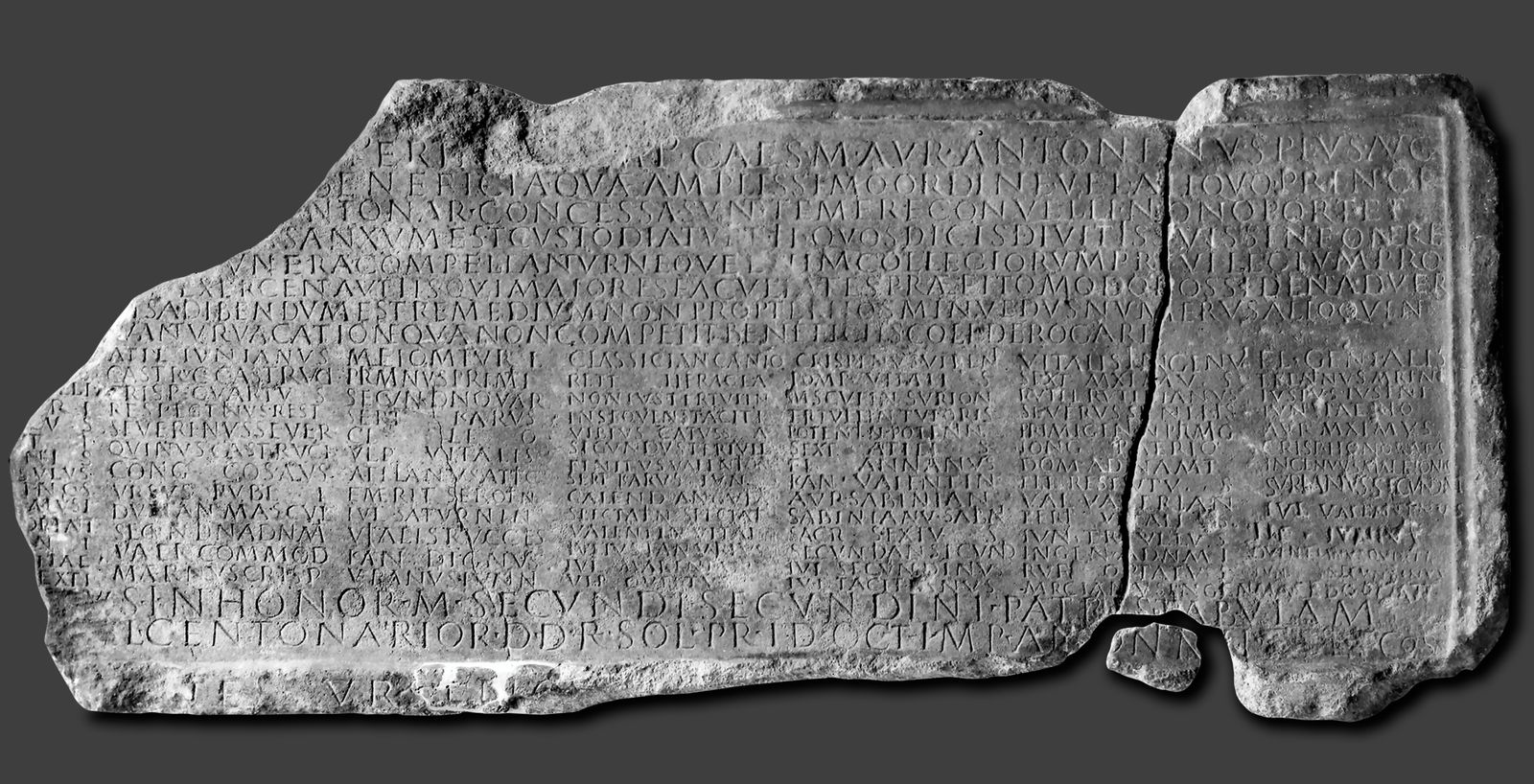

Am 14. Oktober 205 n. Chr. erlassen die Kaiser Septimius Severus und Caracalla einen heute noch als Inschriftenplatte erhaltenen

Gesetzestext, der dem fortwährenden Steuerbetrug Solvenser Unternehmer Einhalt gebieten soll. Was war geschehen? Wie verschafften sich wohlhabende römische Bürger Steuerprivilegien, und wo parkten sie ihr Geld?

Die (namentlich bekannten!) 93 Bürger traten dem

collegium centonariorum bei.

Collegia waren, wie unsere Zünfte im Mittelalter oder heutige Vereine und Stiftungen, Zusammenschlüsse von Unternehmern, Handwerkern, Händlern und Kaufleuten. Sie besaßen vom Kaiser verliehene Steuerprivilegien für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten, ihre Gemeinnützigkeit. Die Gemeinnützigkeit des Collegiums dürfte zum Beispiel in der Tätigkeit als "freiwillige Feuerwehr" gelegen haben. Die Mitglieder der Solvenser Vereinigung waren der Verpflichtung enthoben, öffentliche Ämter zu übernehmen, deren Ausübung in römischer Zeit mit hohen Kosten verbunden war: Investitionen in die Infrastruktur der Stadt mussten – anders als heute – nämlich aus der Privatkasse des Politikers bezahlt werden. Vermögende Bürger bedienten sich dieser Vereinsstatuten und traten diesem Collegium

pro forma bei. Sie taten dies aber nicht aus Gründen der Gemeinnützigkeit, sondern wohl hauptsächlich, um Steuern zu sparen und sich ihrer gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entziehen.

Dieser Betrug dürfte ausgeufert sein. Auf Klage der Stadt beziehungsweise des Provinzstatthalters hin, dass nämlich der Finanzverwaltung große Steuereinnahmen entgingen, entschieden die beiden Kaiser Septimius Severus und Caracalla, dass die nicht gemeinnützig tätigen Vereinsmitglieder sehr wohl zu regulären Steuerleistungen heranzuziehen wären, ansonsten aber die Steuerprivilegien des Collegiums bestätigt wurden.

Inschrift aus Flavia Solva mit dem Reskript der Kaiser Septimius Severus und Caracalla vom 14. Oktober 205 n. Chr.

Foto: Archiv ÖAW/Nr. A.W-OAI-N III 601

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Gesetzestextes waren schwierig: Die Auswirkungen der großen Pandemie,

der "Antoninischen Pest" (etwa 165–190 n. Chr.), spürte man noch bis in die ersten Jahrzehnte des 3. Jahrhunderts, und

Septimius Severus erhöhte, zur Finanzierung des Heeres und von Infrastrukturprojekten (Straßenbau), den Steuerdruck auf die Städte. Er setzte den Silbergehalt der "Sold-Währung" (Denar) deutlich herab, was quasi einer inflationären Gelddruckmaschine gleichkam.

Textilerzeuger und -händler sowie ihre Versammlungsgebäude (scholae) in Flavia Solva

Neuere archäologische und althistorische Forschungen zeigen, dass dieses

collegium centonariorum in

Flavia Solva eine steuerprivilegierte Vereinigung der Textilerzeuger und -händler war. Ihre Produkte erzeugten sie überwiegend für die Versorgung des an den Grenzen stationierten Heeres. Abnehmer war somit hauptsächlich die "öffentliche Hand", ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, benötigte doch alleine das an der Donau stationierte Militär 400.000 Kleidungsstücke pro Jahr. Die Gebäude der

collegia können in der antiken Stadt exakt lokalisiert werden.

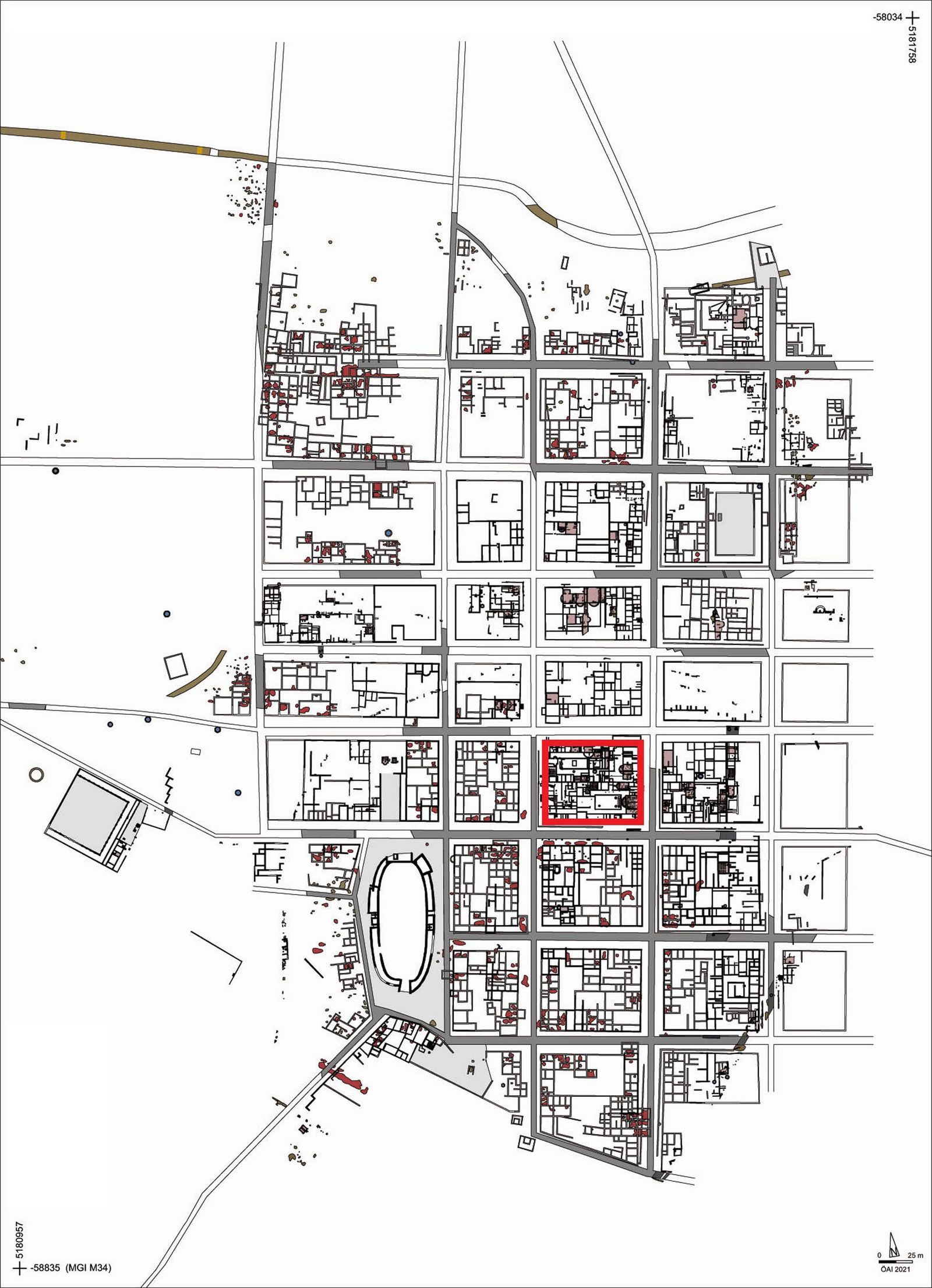

Die prominente Lage der beiden Vereinsgebäude im Zentrum der Stadt Flavia Solva.

Foto: ÖAW/ÖAI, S- Groh

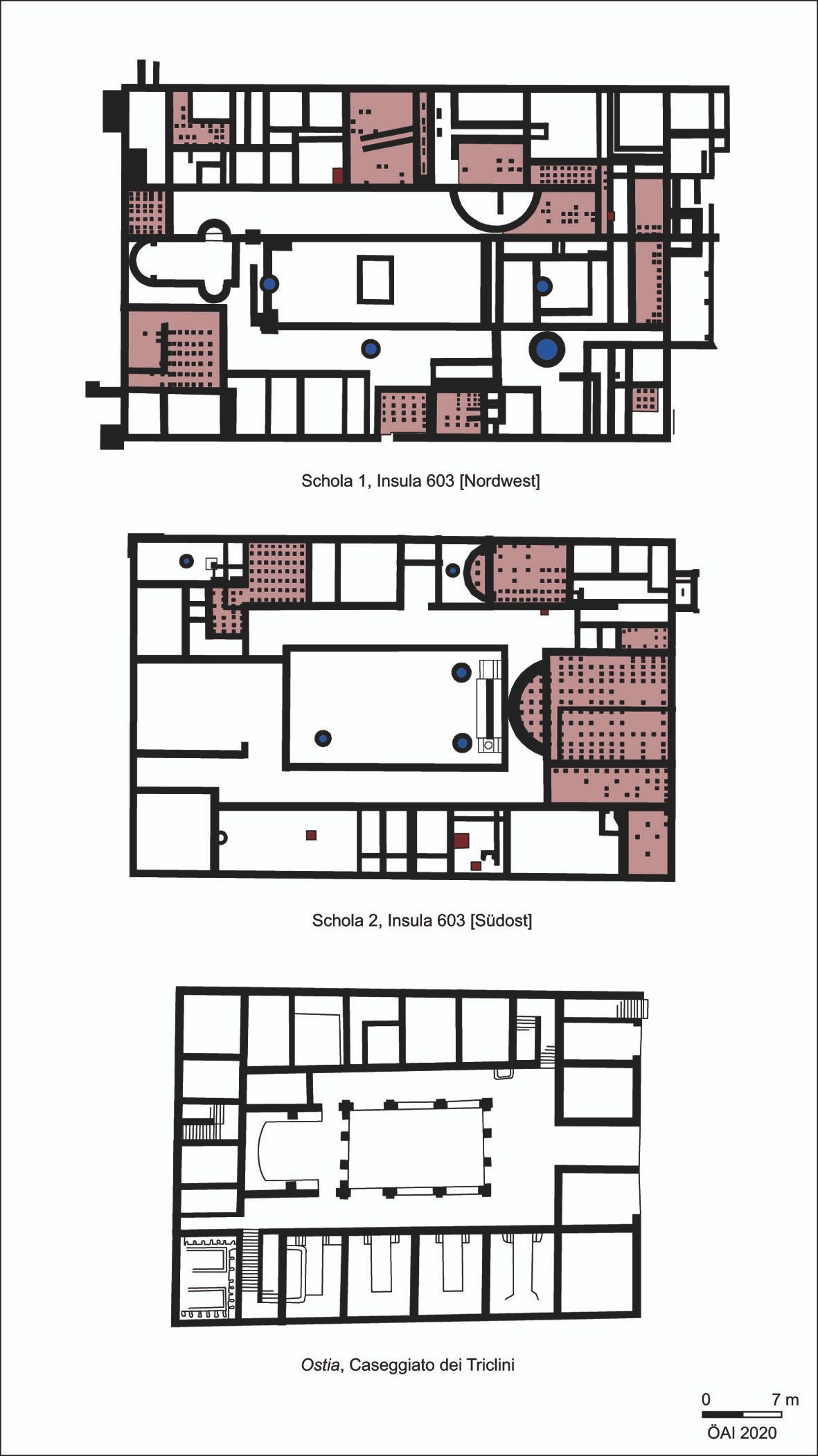

Flavia Solva besitzt zwei im Vergleich zu bedeutenden römischen Städten wie

zum Beispiel Ostia überproportional große Versammlungsgebäude (

scholae), und es werden in der Inschrift auch 93 Mitglieder angeführt, was eine immens große Zahl ist.

Die Grundrisse der beiden Vereinsgebäude (Scholae) in Flavia Solva im Vergleich mit einem von Ostia.

Foto: ÖAW/ÖAI, S. Groh

Wohin floss das Geld?

Was bedeutet dies für eine ansonsten mediokre, etwa 35 Hektar große römische Stadt mit wohl 2.000 bis 3.000 Einwohnern? Wir gehen davon aus, dass über zehn Prozent der Bevölkerung in mindestens zwei Collegien organisiert waren und dadurch bedeutende Steuererleichterungen besaßen. Dies erwies sich als Nachteil für die übrigen Bewohner der Stadt: Es gab keine nennenswerten Investitionen in Infrastruktur, die Straßen waren lediglich geschottert (oft mit Schlacken, also Abfall der Metallproduktion), die Wasserversorgung erfolgte nur durch Brunnen, es gab keine Wasserleitungen oder öffentlichen Latrinen. Der Wohlstand privilegierter Bürger zeigte sich primär in der Ausstattung des privaten Wohnraums und, vor allem, in der Errichtung prunkvoller Grabmonumente. Interessanterweise ist nun genau zur Zeit des kaiserlichen Gesetzestextes ein privates Investitionsprogramm in Form von flächigen

Heizungseinbauten (Hypokausten) in bestehende Häusern und der Ausbau von Wohnräumen in repräsentative Apsiden-Säle feststellbar. Zudem sind noch drei weitere Ehreninschriften für die Kaiser Caracalla und

Elagabal belegt, die auf zusätzliche Subventionen der

principes für die Stadt schließen lassen. Diese mündeten aber offensichtlich auch nicht in der Infrastruktur. In diesem Zeitabschnitt ist nach

Flavia Solva, wie sich in der wissenschaftlichen Analyse von über 14.000 Fundmünzen gezeigt hat, mehr Geld als je zuvor geflossen, ohne archäologisch feststellbare Verbesserungen der öffentlichen Infrastruktur.

Die größten privaten Investitionen sind in der Repräsentation im Grabkult feststellbar: Neben prunkvollen Grabbezirken italischer Tradition mit reichem skulpturalem Schmuck (Grabreliefs) errichtete die

Upperclass in severischer Zeit viele der über 700 Solvenser Grabhügel, in denen sich Familienverbände über Generationen hinweg bestatten ließen.

Traditionelle keltische Grabhügel in Flavia Solva, 3D-Visualisierung.

Foto: ÖAW/ÖAI, S. Groh – 7reasons

Auch reiche Grabbeigaben sind aus diesem Zeitraum bekannt. Gerade diese Grabhügel sind ein architektonisches, dentitätsstiftendes "Alleinstellungsmerkmal" der keltischen Bevölkerung von

Flavia Solva und heute noch überall in der Steiermark und dem angrenzenden Slowenien/Ungarn als Bodendenkmal sichtbar. Mit diesen Grabmonumenten grenzte man sich von Rom und der römischen Kultur ab. In diese Symbole der Segregation floss das Geld, das man offensichtlich auch (oder vor allem?) durch Mitgliedschaften in steuerschonenden Stiftungen "erwirtschaftete".

Steueroase Flavia Solva

Fassen wir zusammen: Im ersten Viertel des 3. Jahrhunderts n. Chr. fallen in

Flavia Solva die Vernachlässigung der öffentlichen Infrastruktur und ein privates Bauprogramm in Wohnarchitektur und vor allem Grabmonumente zusammen. Steuerflucht und Steueroasen durch

collegia/Stiftungen sowie finanzielle Subventionen des Kaiserhauses in das Gemeinwesen fallen in denselben Zeitraum. Auf Klage der Stadtverwaltung versuchten die Kaiser zwar den Steuerbetrug in den Griff zu bekommen, zugleich aber auch die Rahmenbedingungen der für die Versorgung des Militärs notwendigen Unternehmer durch Steuererleichterungen zu erhalten. Teile der traditionell keltischen Bevölkerung

Flavia Solvas nützen steuerschonende Mitgliedschaften bei gemeinnützigen Organisationen über Gebühr, um einerseits ihre private Wohnsituation zu verbessern und andererseits ihre originär keltische Identität im Zuge der Errichtung monumentaler Grabhügel plakativ zur Schau zu stellen. Dabei wird in Kauf genommen, dass eine für römische Städte ansonsten übliche gute Infrastruktur der Verkehrswege und Hygieneeinrichtungen nicht umgesetzt werden konnte.

Die Auswirkungen von "mehr Privat, weniger Staat" waren für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen von Flavia Solva also deutlich spürbar.

(Stefan Groh, 1.7.2021)

Stefan Groh ist Archäologe am Österreichischen Archäologischen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in Fragen zur römischen Urbanistik sowie zu ziviler und militärischer Infrastruktur in Italien und den römischen Provinzen. Zuletzt erschien von ihm ein grundlegendes Buch zur Stadtgeschichte von Flavia Solva.

Links

Literaturhinweise

Stefan Groh (mit Beiträgen von A.G. Heiss, M. Popovtschak, U. Schachinger und U. Thanheiser),

Ager Solvensis (Noricum). oppidum – municipium – sepulcra – territorium – opes naturales, Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 92, Graz 2021.

ORF

ORF ORF

ORF