Stärkstes je registriertes Beben jenseits der Erde auf dem Mars beobachtet

Ein Marsbeben mit einer Magnitude von 5 wurde Anfang Mai vom Nasa-Lander Insight in der Nähe des Äquators aufgezeichnet

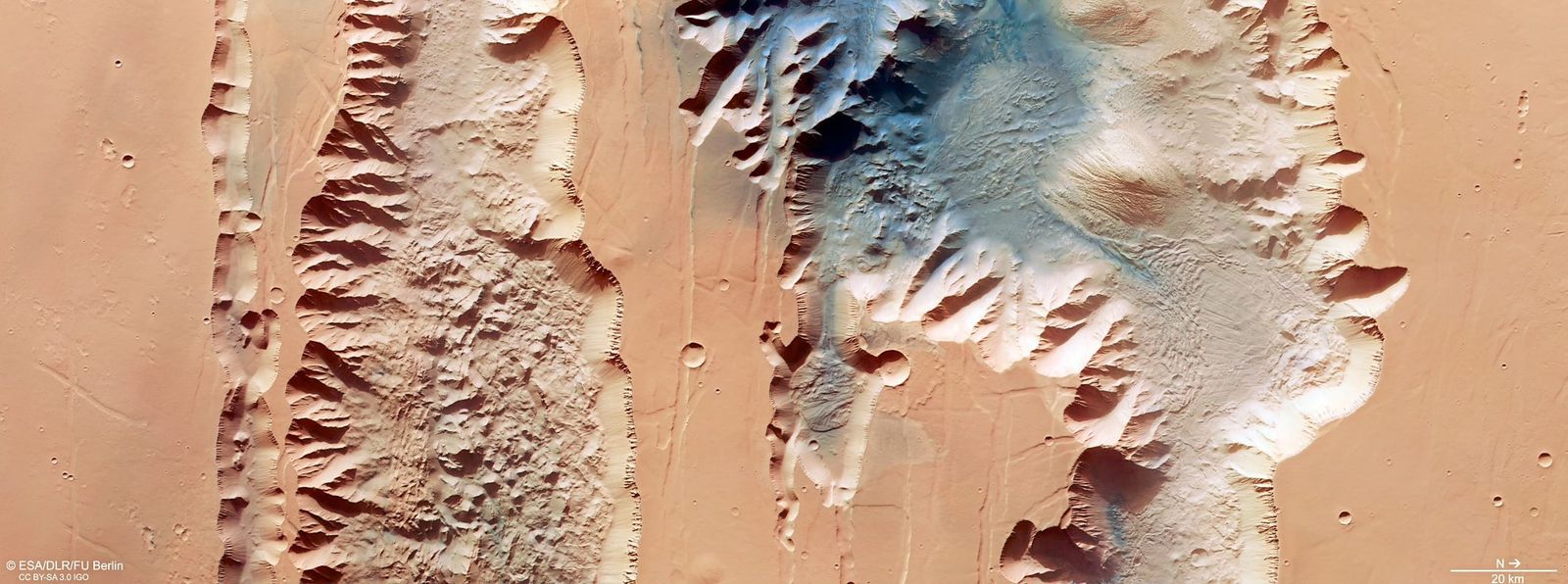

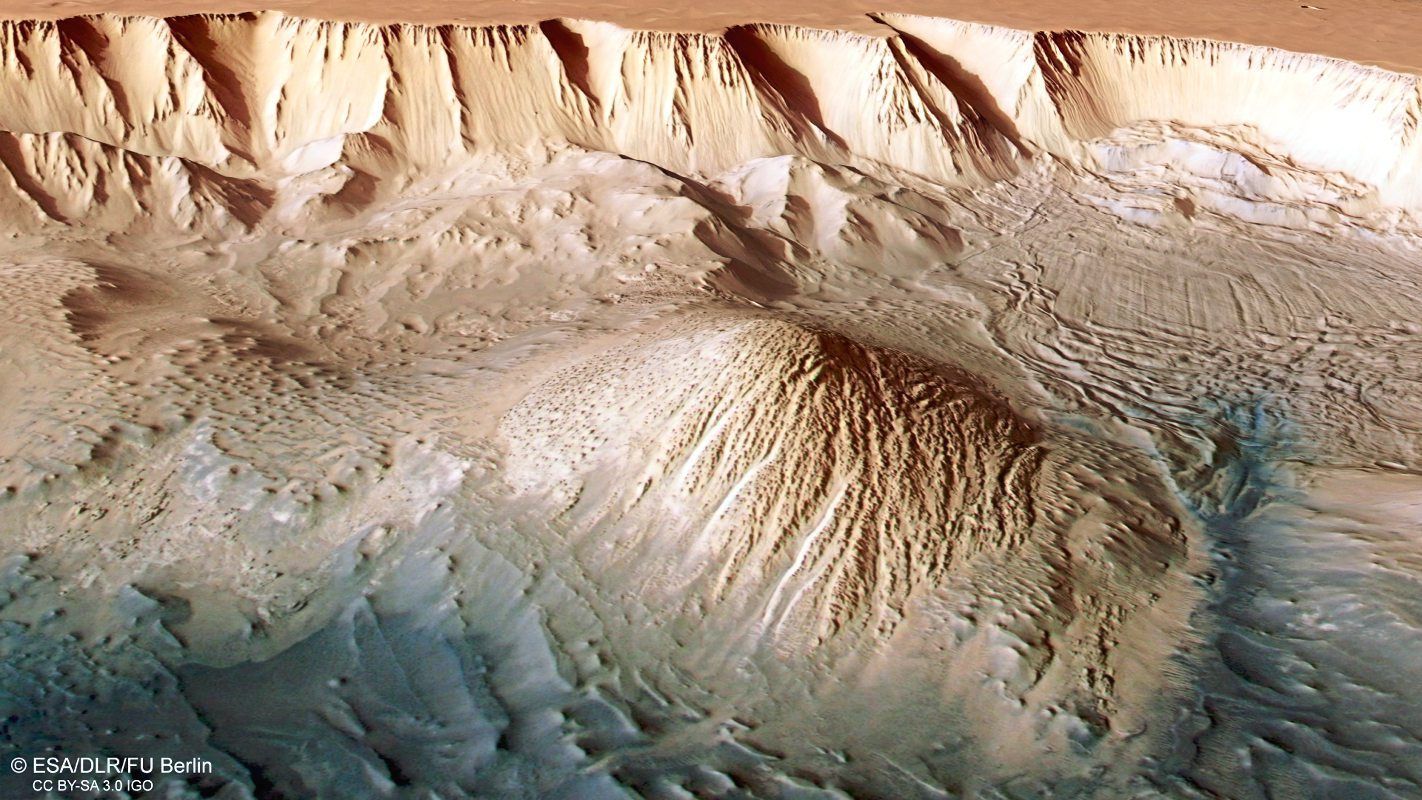

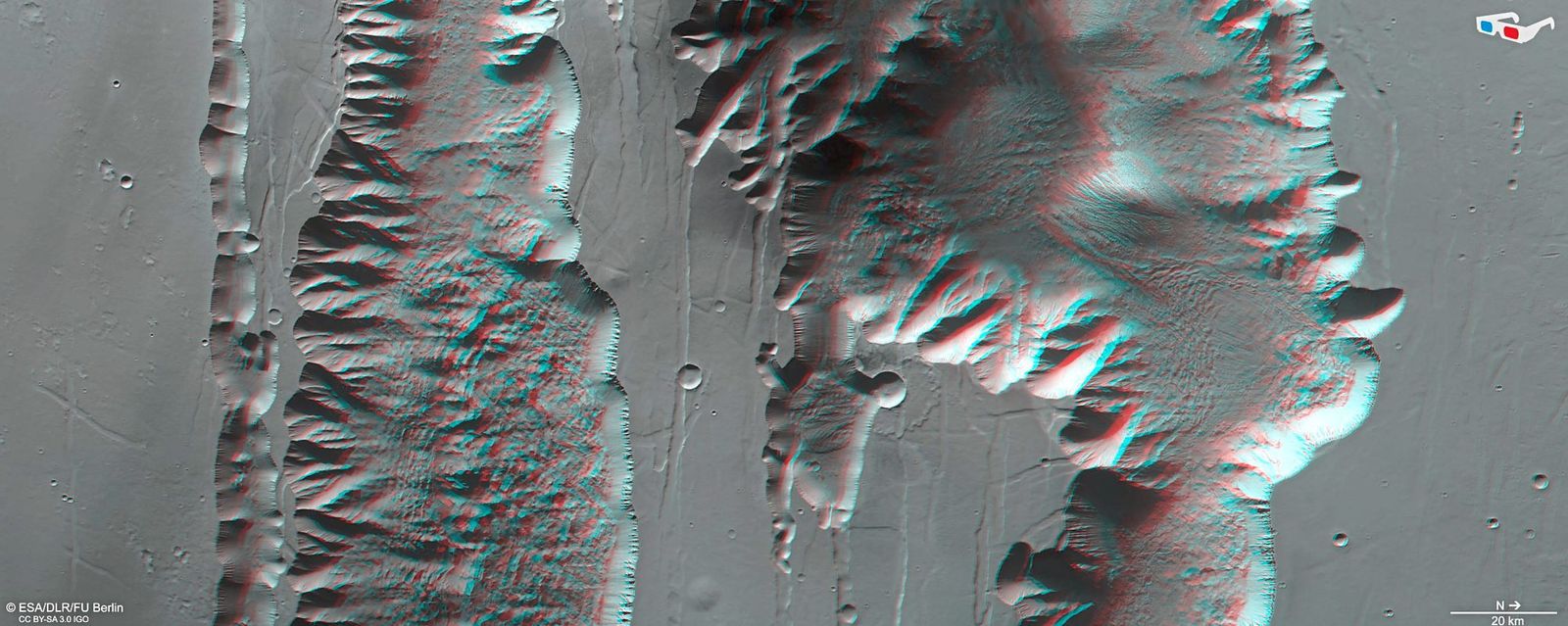

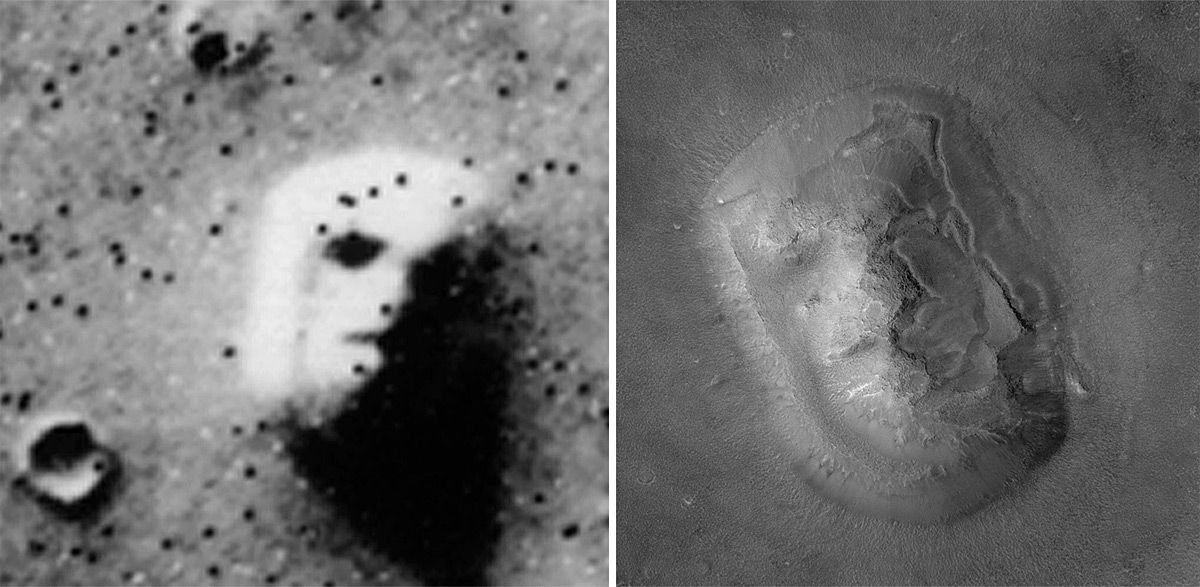

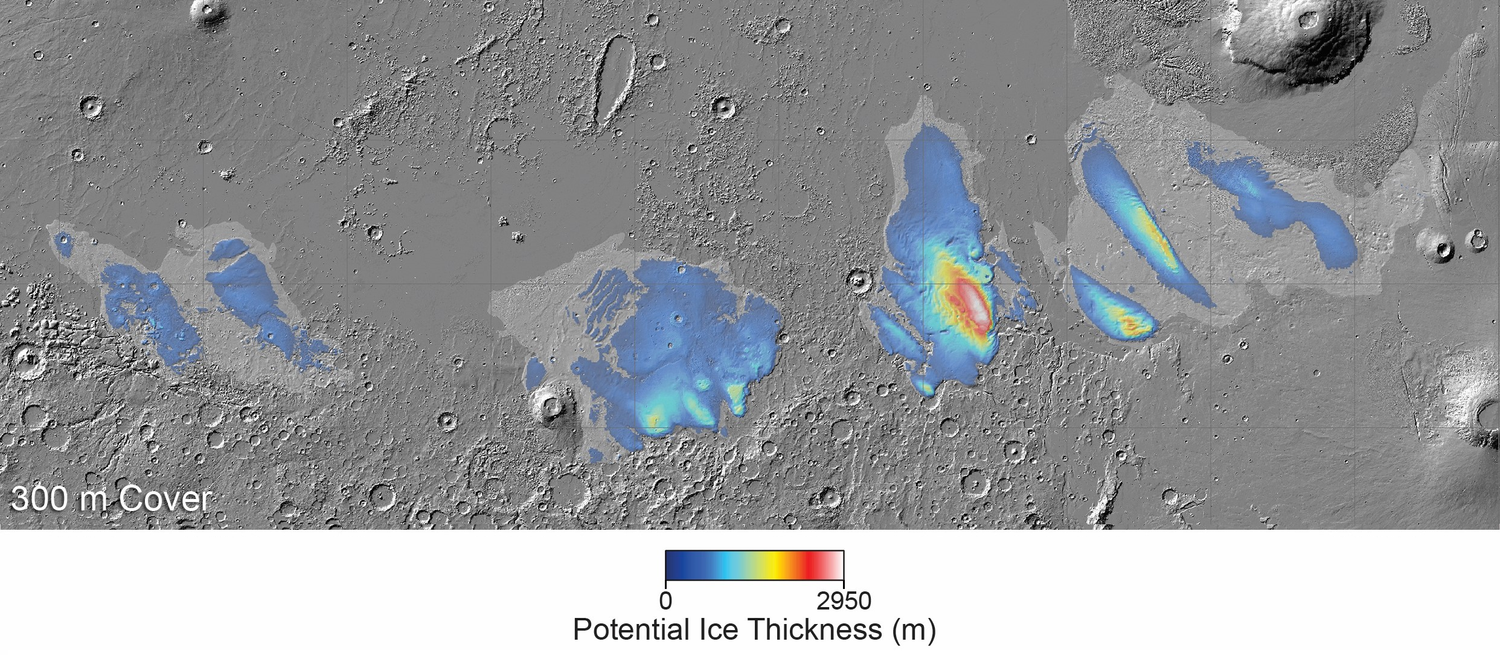

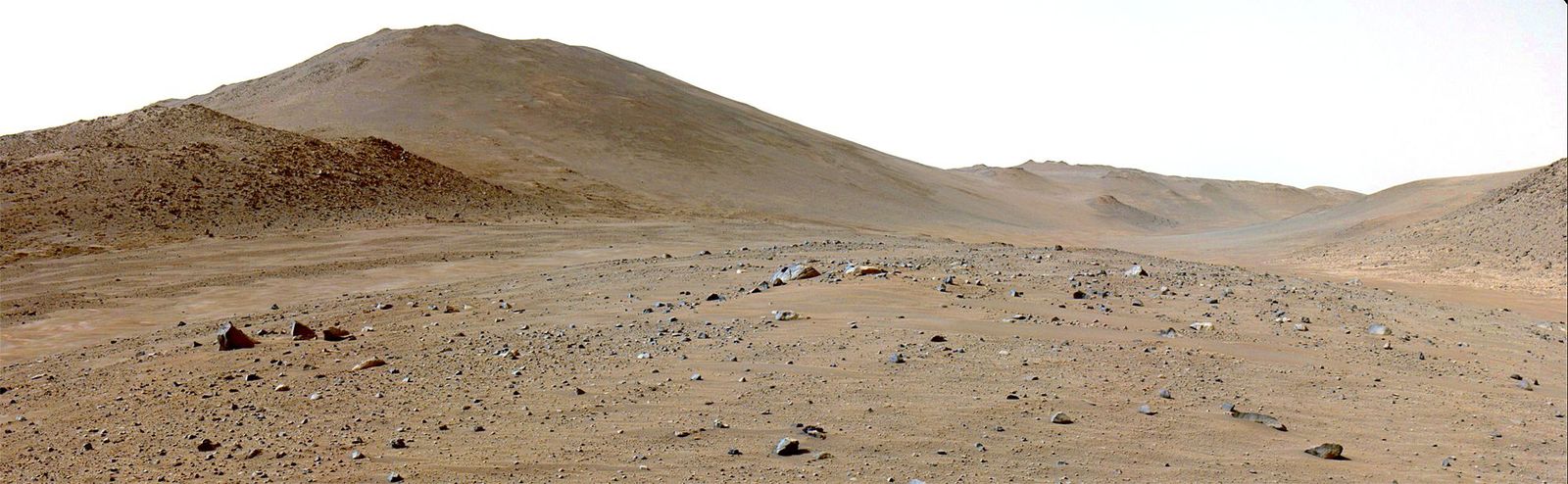

Wie riesige Schrammen ziehen sich diese geologischen Formationen über eine Marsregion namens Tantalus Fossae. Das Bild stammt vom Esa-Orbiter Mars Express und stellt einen Ausschnitt eines großen Verwerfungssystems auf dem Mars in Echtfarben dar, also so, wie das menschliche Auge es sehen würde.

Foto: ESA/DLR/FU Berlin

Man kann mit Recht von einem Megabeben sprechen: Am 4. Mai erschütterte ein Marsbeben mit einer Rekordmagnitude von 5 die Elysium-Region in der Nähe des Äquators. Aufgezeichnet wurde das geologische Ausnahmeereignis vom Nasa-Lander Insight, der seit Ende 2018 rund 600 Kilometer nördlich des Operationsgebiets von Curiosity auf seinem Posten ist, um vor allem genau das zu tun: nach Marsbeben zu lauschen.

Rarität auf dem Mars

Nach irdischen Maßstäben wäre ein Erdbeben mit einer Magnitude von 5 kaum Grund zur Besorgnis. Derartige Erschütterungen ereignen sich auf unserem Planeten täglich hunderte Mal. Sie bringen Möbel zum Wackeln, Fensterscheiben zum Klirren und können Menschen aus dem Schlaf reißen. Schäden rufen sie nur in sehr seltenen Fällen hervor.

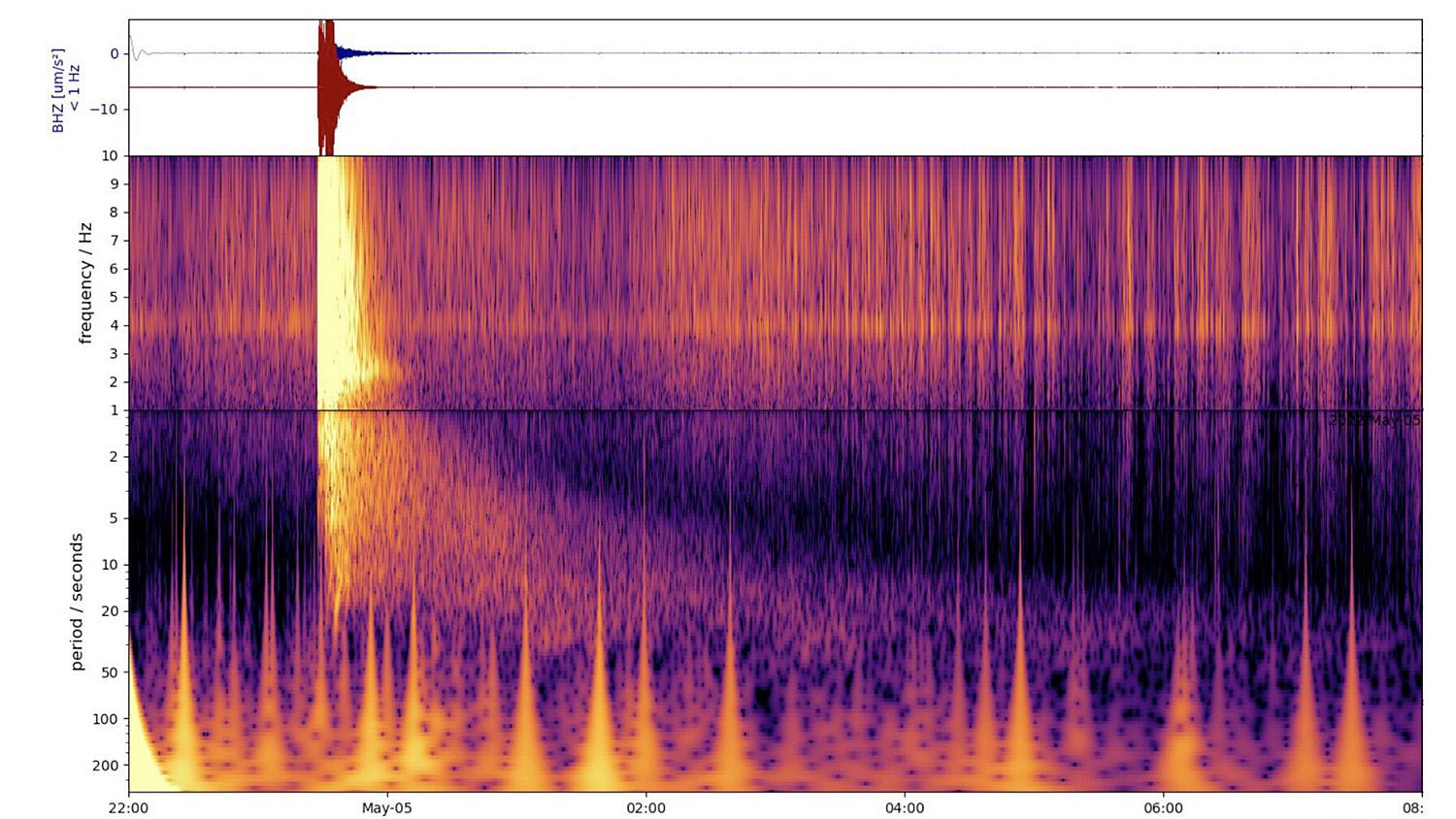

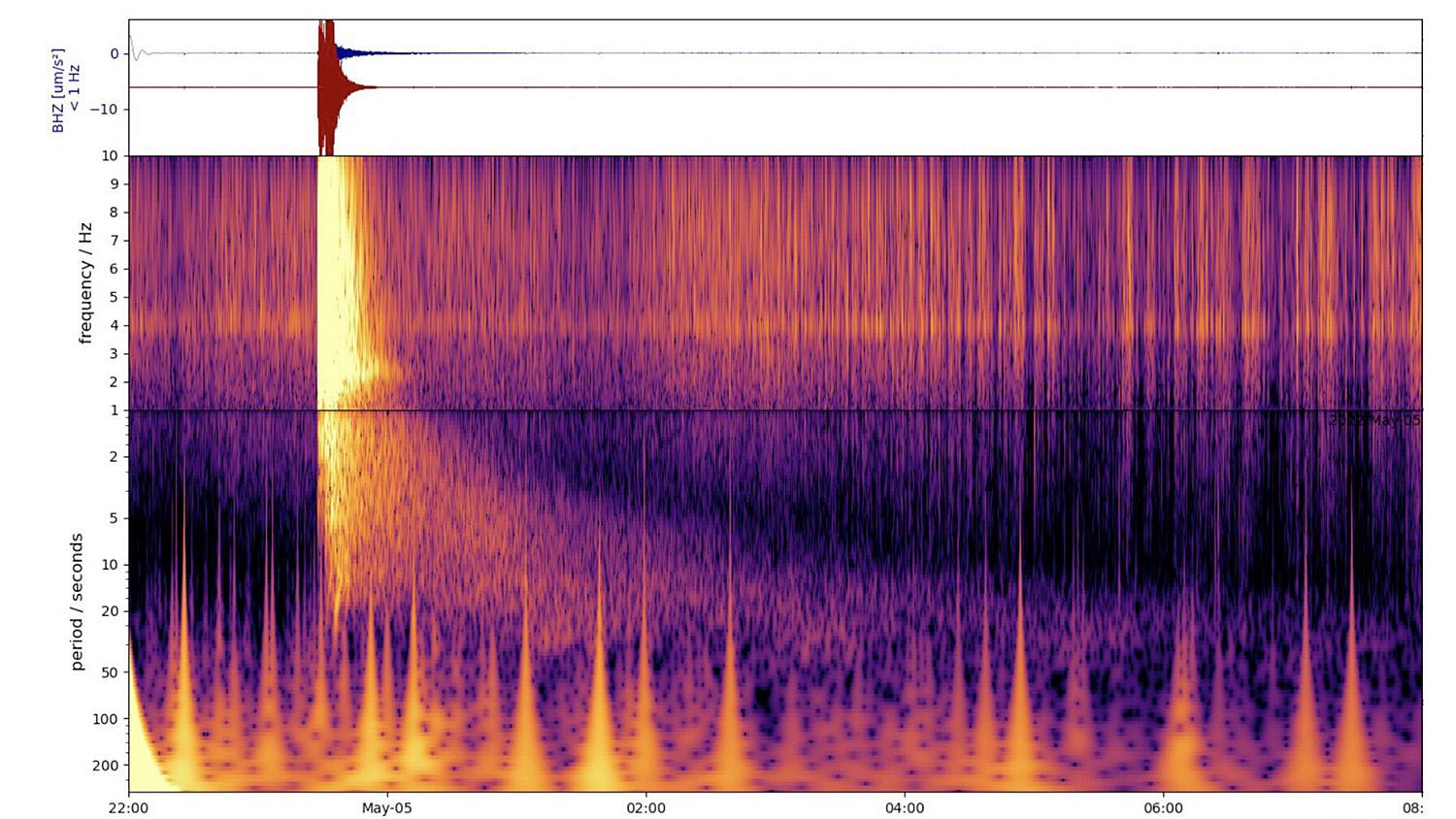

Das Spektrogramm zeigt das größte Beben, das jemals auf einem anderen Planeten entdeckt wurde.

Grafik: NASA/JPL-Caltech/ETH Zurich

Auf dem Mars dagegen, dessen Kruste nicht von der Plattentektonik fortlaufend umgestaltet wird, geht es geologisch deutlich friedlicher zu. Der bisherige Marsbeben-Rekordhalter wurde von Insight am 25. August 2021 aufgezeichnet. Er erreichte eine Magnitude von 4,2.

Rekord im Sonnensystem jenseits der Erde

Das nun gemessene Beben ist damit eine Klasse für sich. Es war nicht nur das stärkste je auf dem Mars registrierte Beben, es war das stärkste im gesamten Sonnensystem, mit Ausnahme der Erde. "Die vorläufigen Daten vom Mars belegen vermutlich die größte seismische Aktivität, die jemals auf einem anderen Planeten aufgezeichnet wurde", teilte Thomas Zurbuchen von der Nasa auf Twitter mit.

"Seit wir unser Seismometer im Dezember 2018 abgesetzt haben, warten wir auf diesen einen 'Großen'", freut sich auch Bruce Banerdt vom Insight-Team am Jet Propulsion Laboratory der Nasa. "Dieses Beben wird mit Sicherheit einen unvergleichlichen Blick in das Innere des Planeten gewähren."

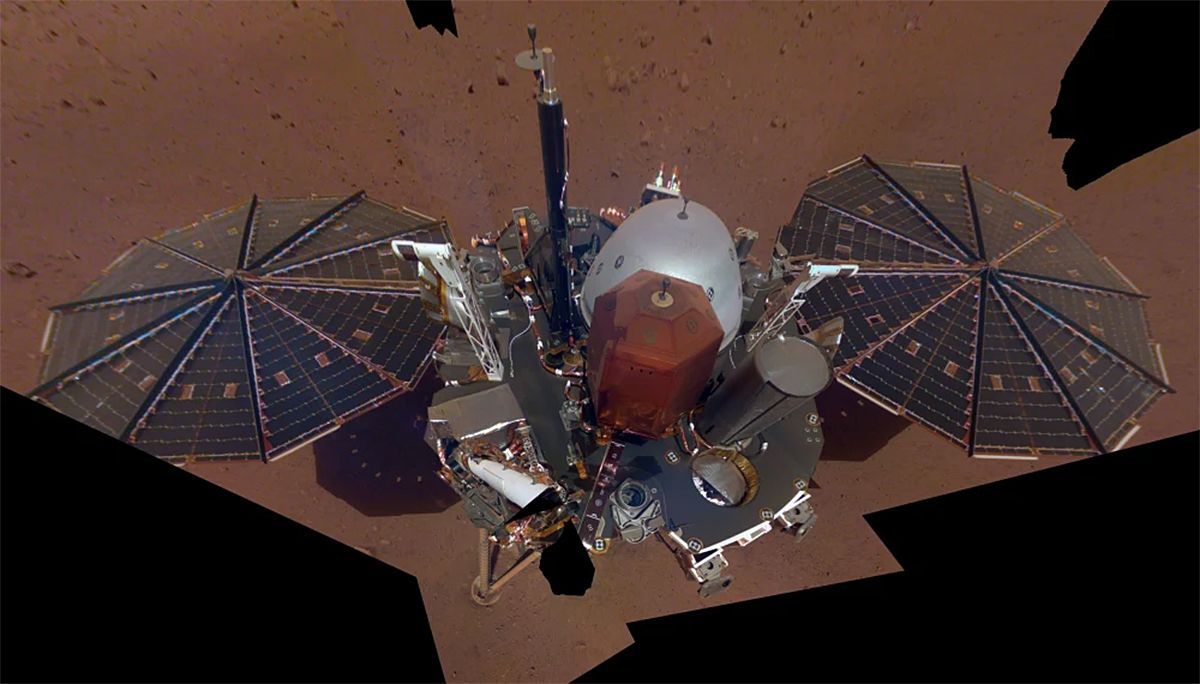

Blick ins Marsinnere

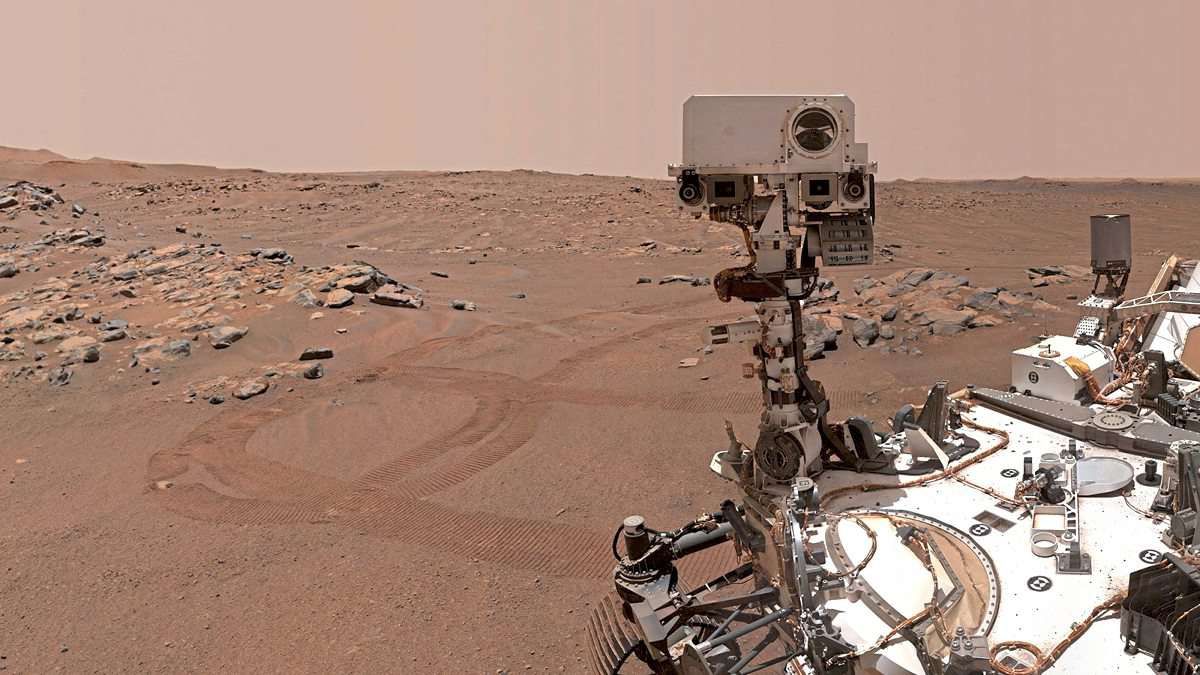

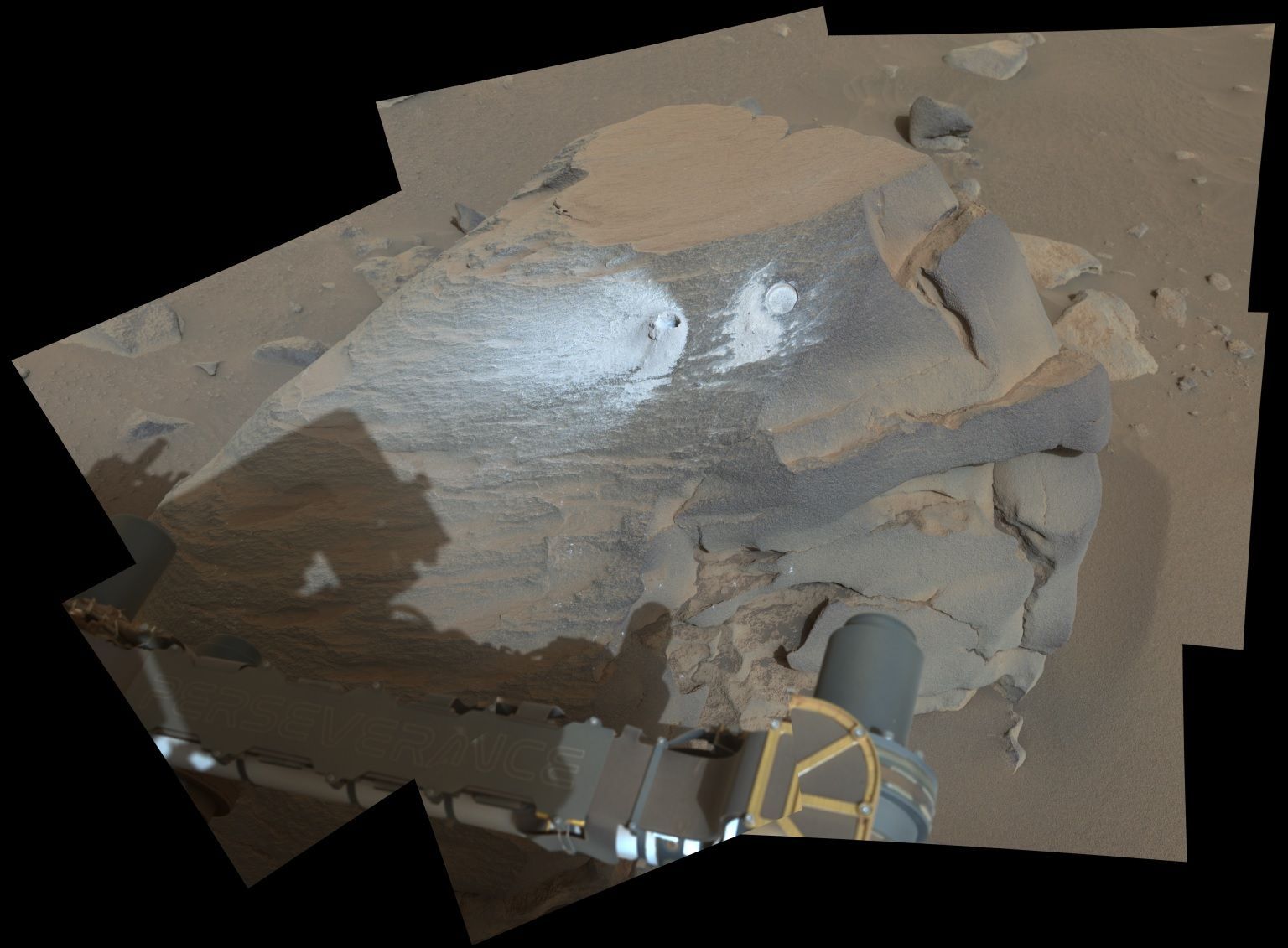

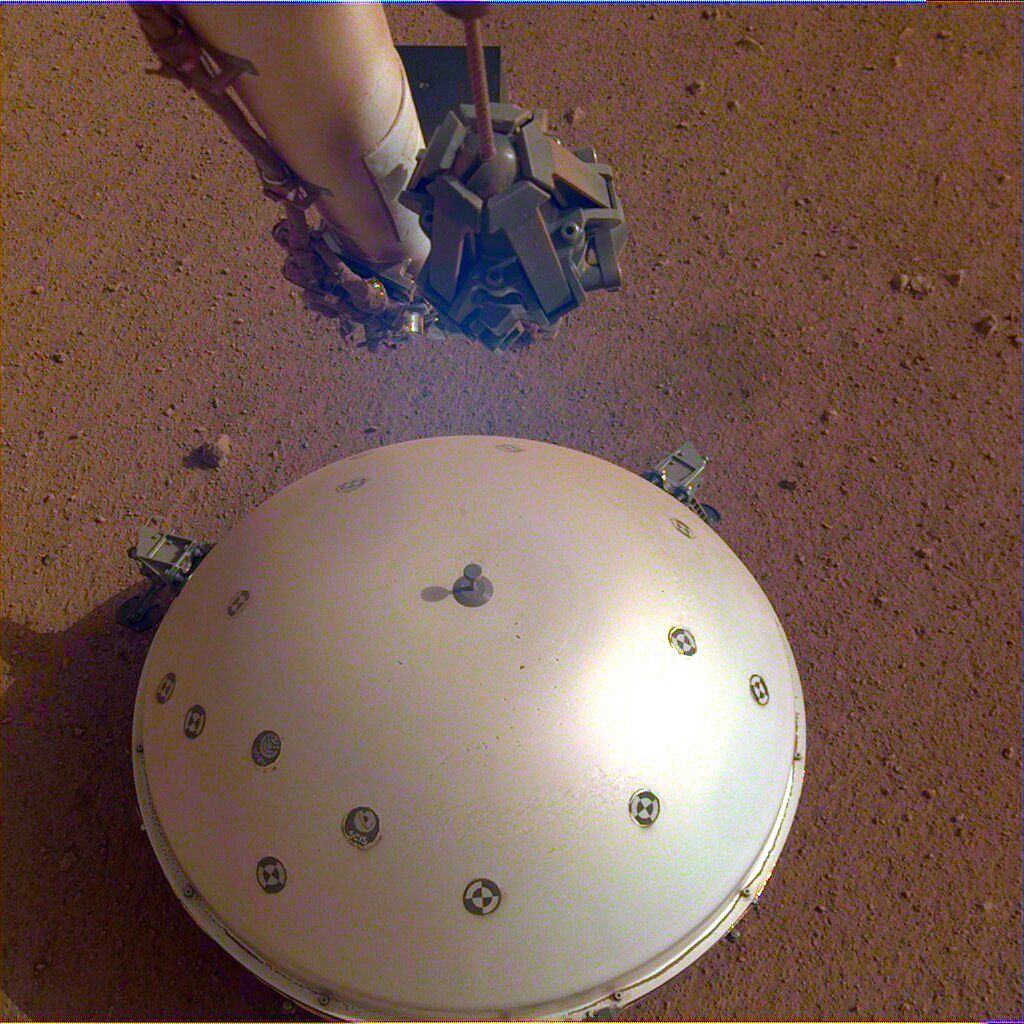

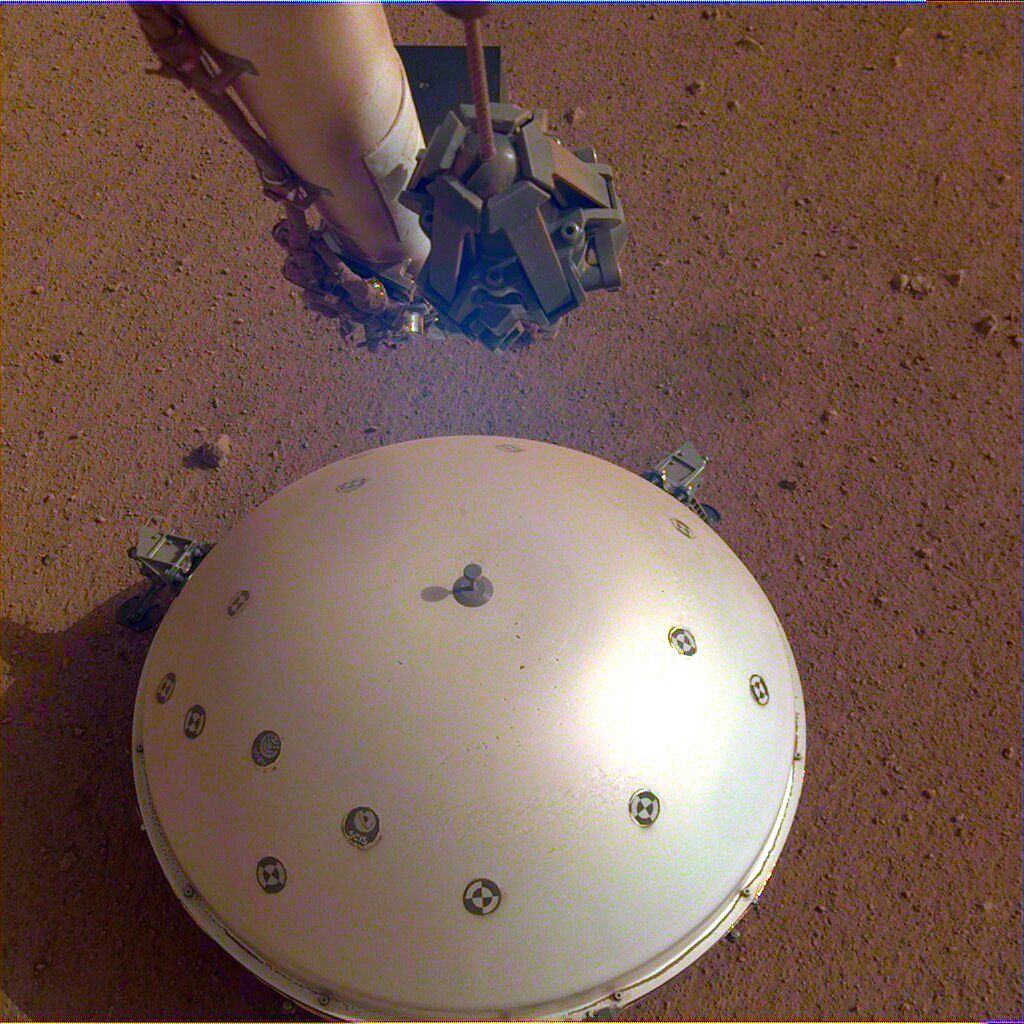

Der Seismometer von Insight, der von der französischen Raumfahrtbehörde CNES und der ETH Zürich entwickelt wurde, ist eine weiße Kuppel auf drei Beinen mit einem goldenen Staubschutz an seiner Basis und nennt sich eigentlich Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Die damit registrierten Marsbeben helfen den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, unter die Oberfläche des Roten Planeten zu blicken, um seinen Aufbau besser zu verstehen.

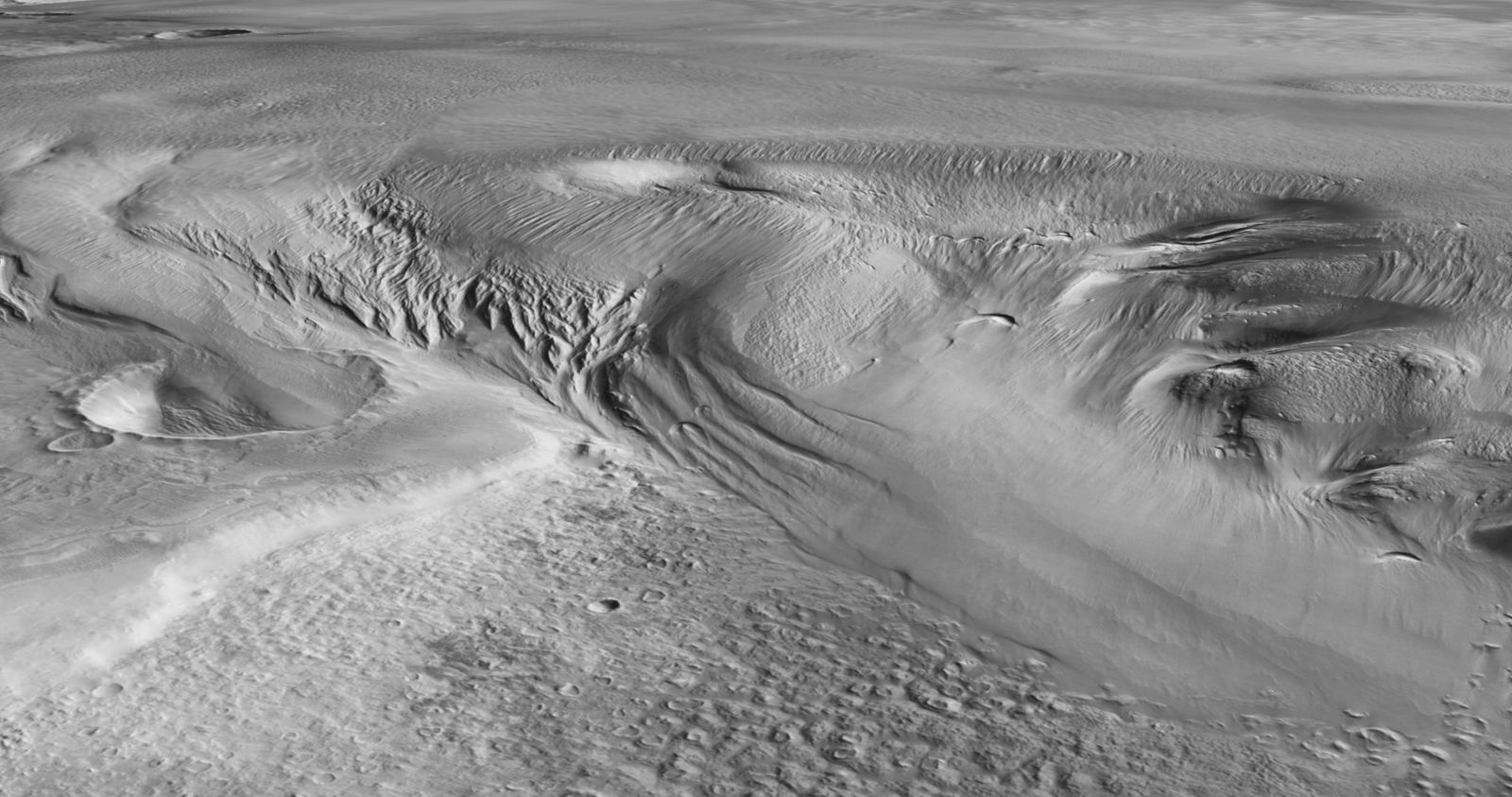

Der Seismometer von Insight, eigentlich Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), wird von einer Kuppel gegen Wetterunbillen geschützt.

Foto: Nasa

In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat Insight mehr als 1.313 Marsbeben aufgezeichnet. Die Forschenden hoffen noch auf viele weitere, doch dem Lander geht schön langsam die Energie aus: Saisonal auftretende Wetterumstände haben die Staubmenge auf den Solarpaneelen des Nasa-Landers seit seiner Ankunft dramatisch anwachsen lassen. Ein regionaler Sandsturm im Jänner schickte die Sonde sogar in den Sicherheitsmodus, was das Insight-Team um die weitere Mission bangen lässt.

Längere Feuchtphase

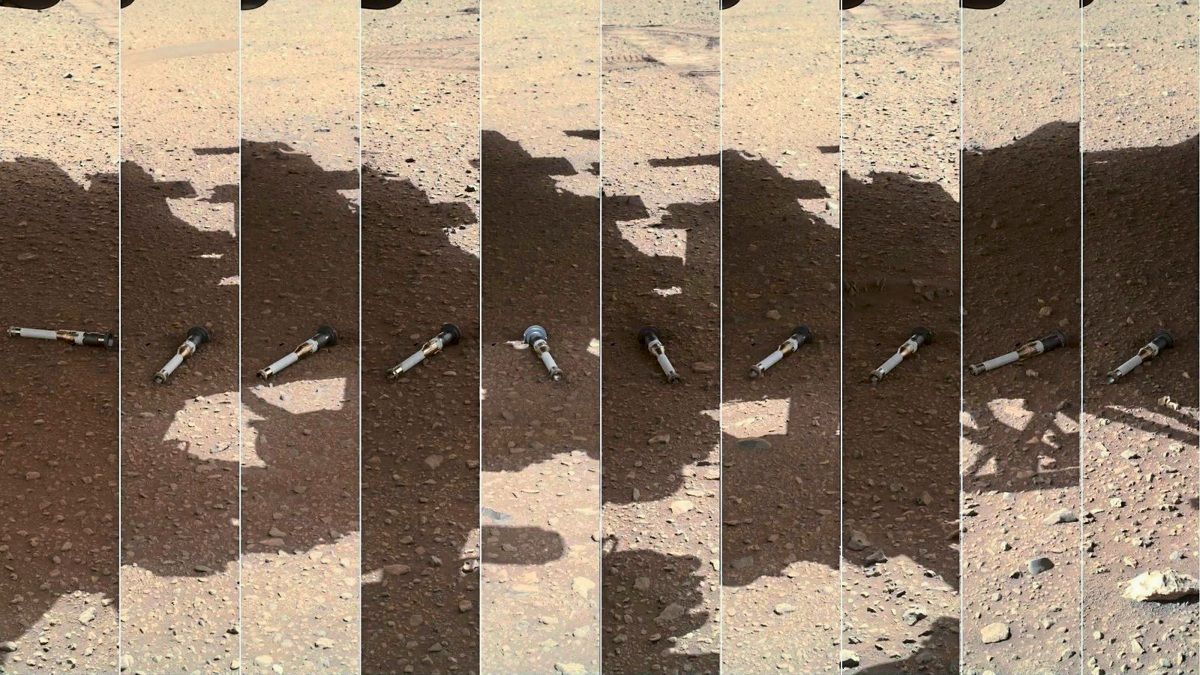

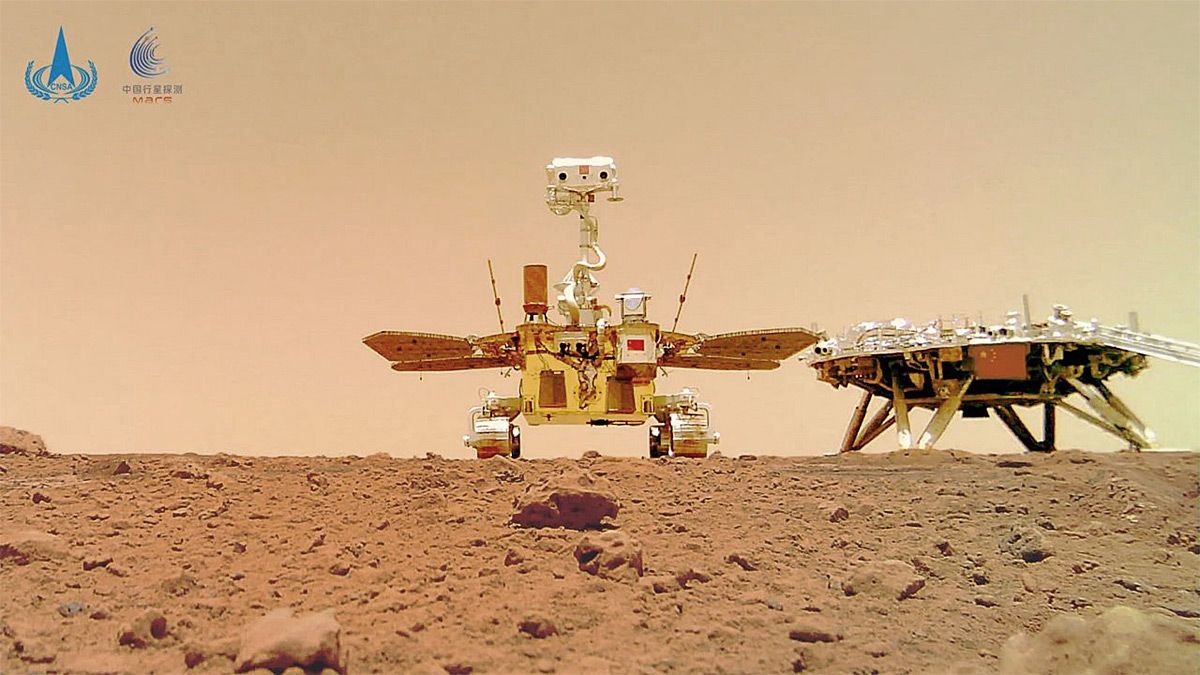

Unterdessen hat der chinesische Marsrover Zhurong in der Utopia Planitia einige Tausend Kilometer nordwestlich von Insights Standort neue Hinweise auf die feuchte Vergangenheit des Roten Planeten sammeln können. Untersuchungen des sechsrädrigen Roboters, der das größte Einschlagsbecken des Mars mit einem Durchmesser von 3.300 Kilometern erkundet, untermauerten nun frühere Vermutungen, wonach es auf dem Mars länger flüssiges Wasser gegeben hatte, als frühere Modell annehmen ließen.

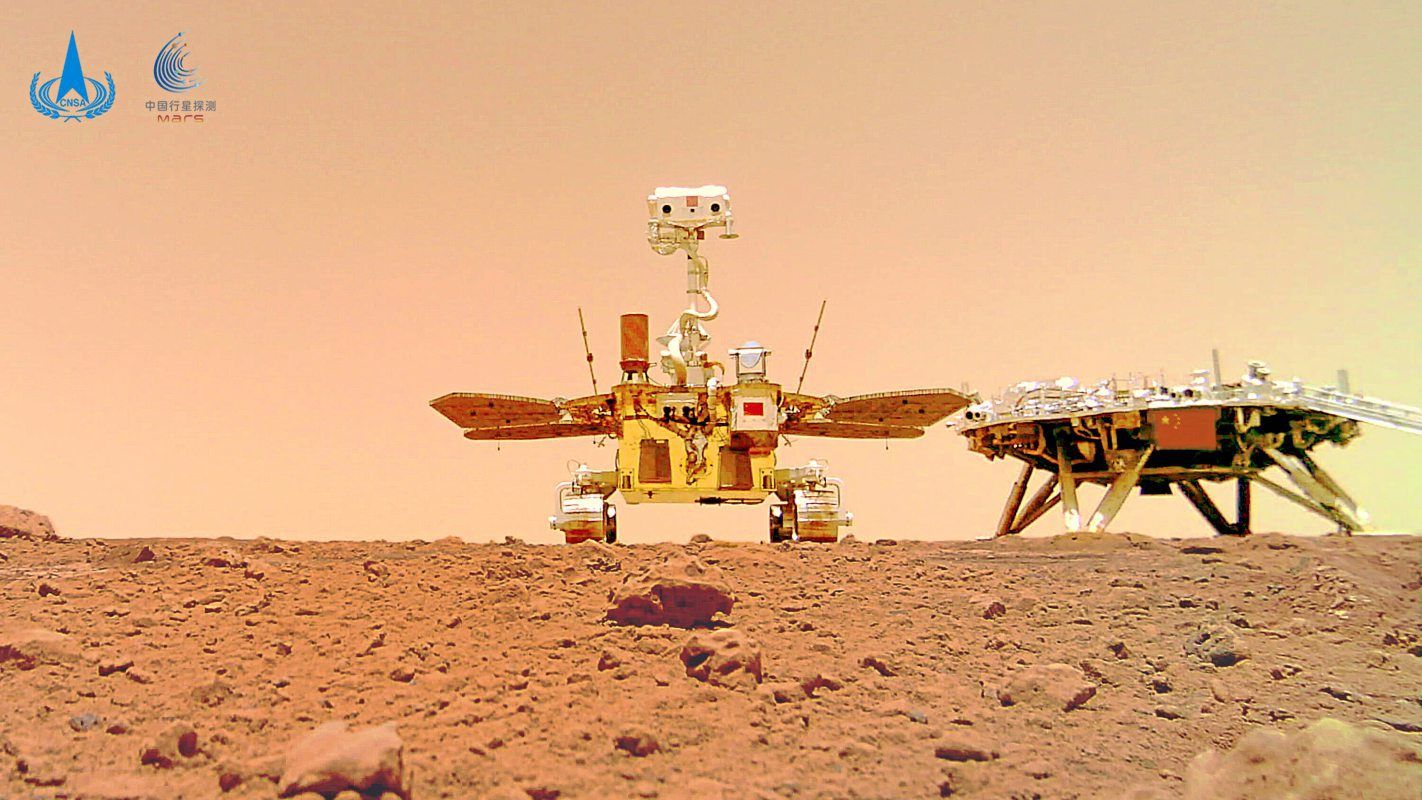

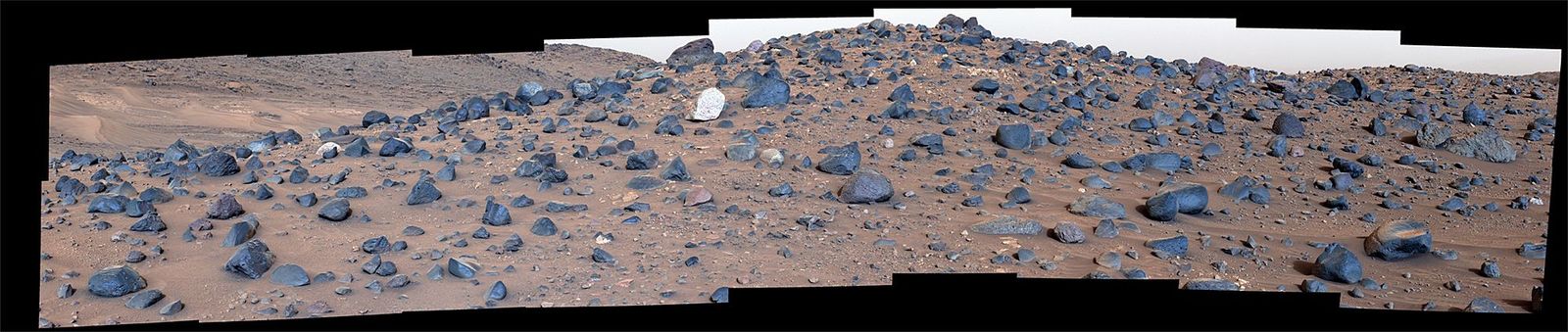

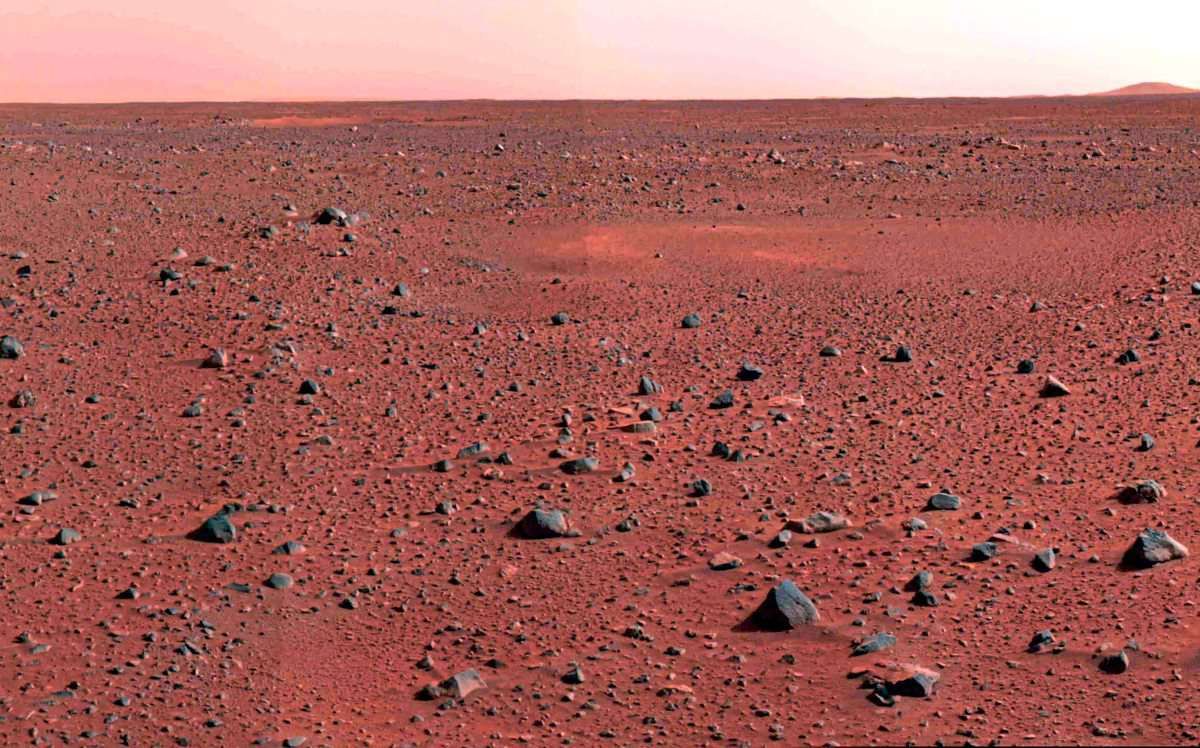

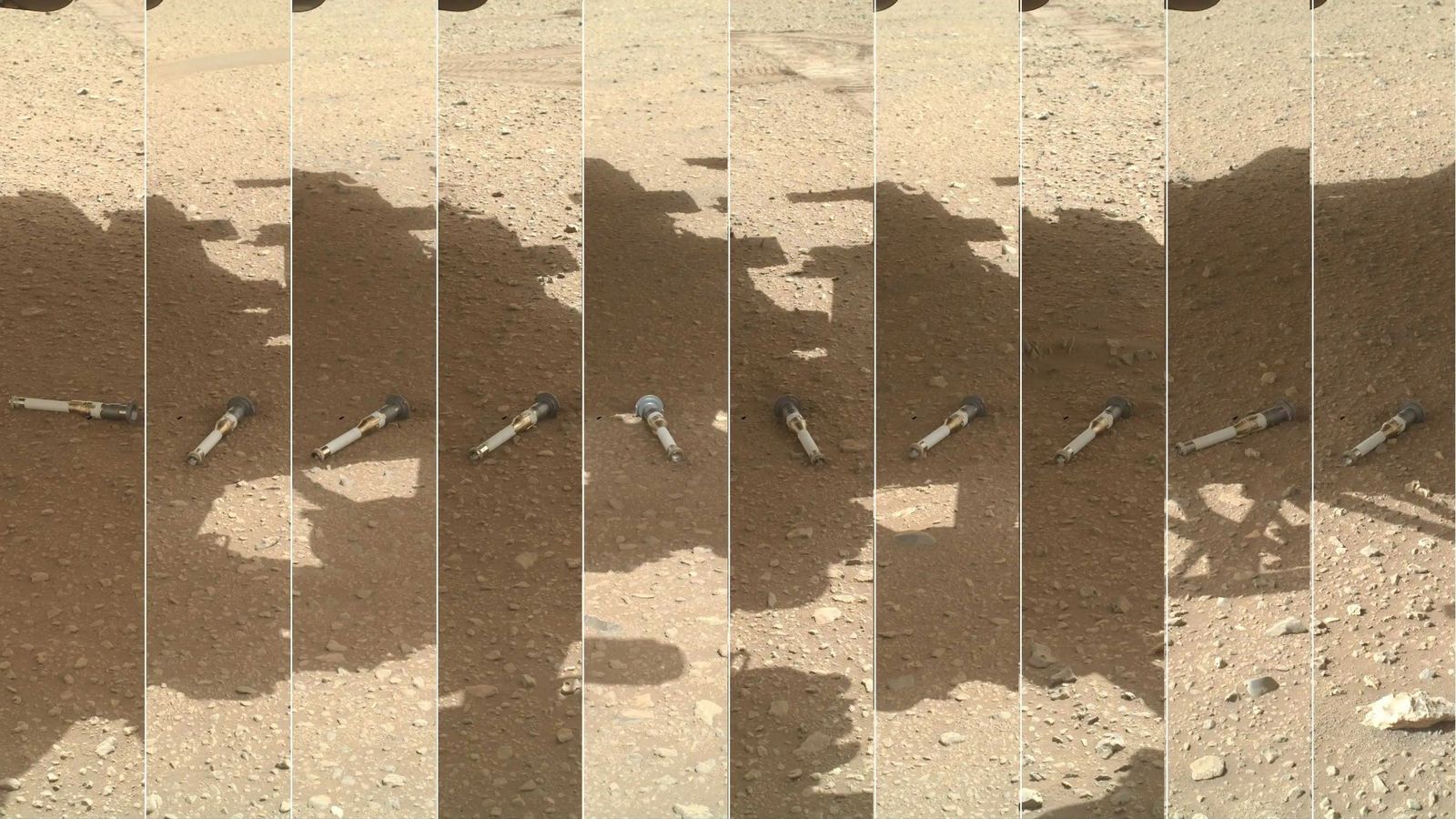

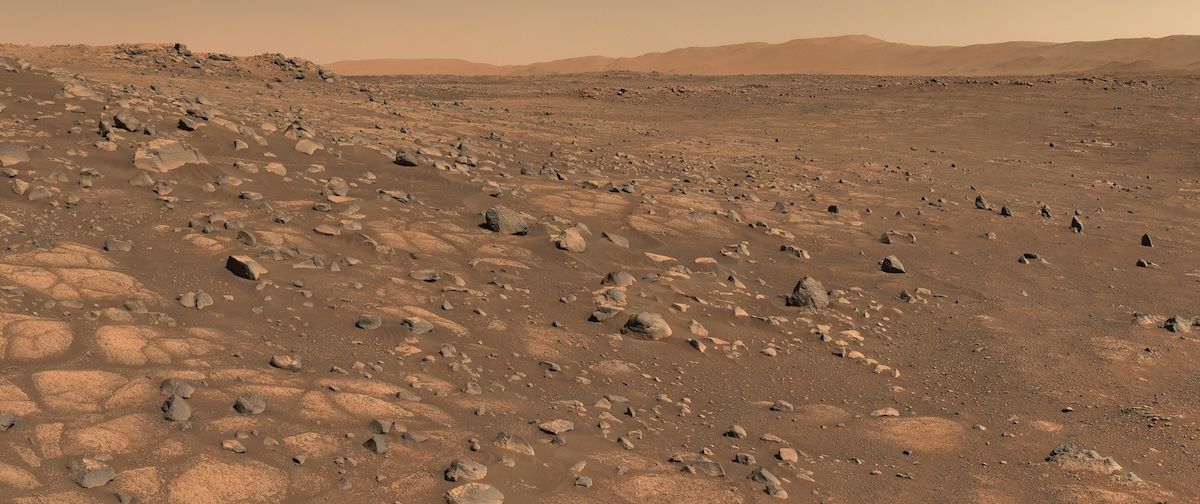

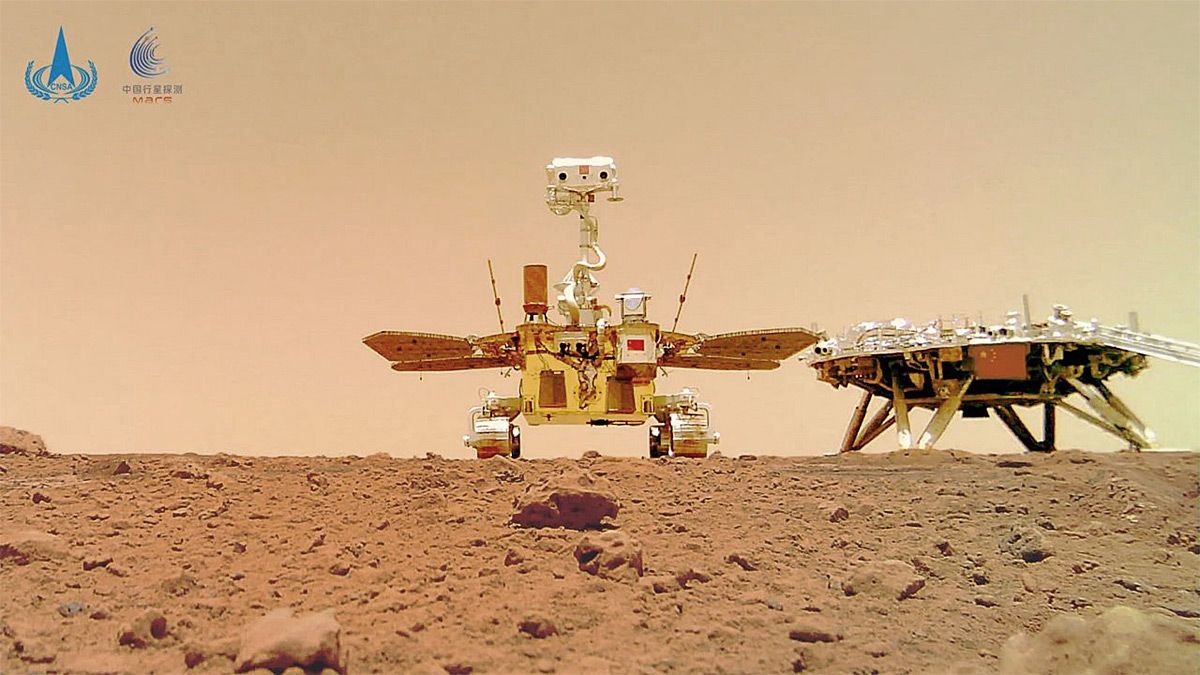

Der chinesische Marsrover Zhurong fand neue Hinweise auf die feuchte Vergangenheit des Mars.

Foto: APA/EPA/China National Space Administration

Konkret hatte Zhurong Felsen näher unter die Lupe genommen, die offenbar unter Einfluss von Wasser entstanden waren, berichten chinesische Wissenschafterinnen und Wissenschafter im Fachjournal "Science Advances". Außerordentlich an dem Fund ist das Alter der Gesteine: Diese stammen nämlich aus der amazonischen Periode, dem jüngsten der drei Marszeitalter. Vieles deutet darauf hin, dass die analysierten Felsen bis vor rund 700 Millionen Jahren von Wasser umgeben waren.

"Die Identifizierung dieser Geländestrukturen weist auch darauf hin, dass sich in der Umgebung des Landeorts von Zhurong eine beträchtliche Menge an Wasser in Form von hydratisierten Mineralien und Untergrundeis im Boden befinden könnte", schreiben die Forschenden. Diese unverzichtbare Ressource wäre möglicherweise für künftige bemannte Marsmissionen in Reichweite und somit nutzbar.

(tberg, 13.5.2022)

Links

Stärkstes je registriertes Beben jenseits der Erde auf dem Mars beobachtet

Ein Marsbeben mit einer Magnitude von 5 wurde Anfang Mai vom Nasa-Lander Insight in der Nähe des Äquators aufgezeichnet

Wie riesige Schrammen ziehen sich diese geologischen Formationen über eine Marsregion namens Tantalus Fossae. Das Bild stammt vom Esa-Orbiter Mars Express und stellt einen Ausschnitt eines großen Verwerfungssystems auf dem Mars in Echtfarben dar, also so, wie das menschliche Auge es sehen würde.

Foto: ESA/DLR/FU Berlin

Man kann mit Recht von einem Megabeben sprechen: Am 4. Mai erschütterte ein Marsbeben mit einer Rekordmagnitude von 5 die Elysium-Region in der Nähe des Äquators. Aufgezeichnet wurde das geologische Ausnahmeereignis vom Nasa-Lander Insight, der seit Ende 2018 rund 600 Kilometer nördlich des Operationsgebiets von Curiosity auf seinem Posten ist, um vor allem genau das zu tun: nach Marsbeben zu lauschen.

Rarität auf dem Mars

Nach irdischen Maßstäben wäre ein Erdbeben mit einer Magnitude von 5 kaum Grund zur Besorgnis. Derartige Erschütterungen ereignen sich auf unserem Planeten täglich hunderte Mal. Sie bringen Möbel zum Wackeln, Fensterscheiben zum Klirren und können Menschen aus dem Schlaf reißen. Schäden rufen sie nur in sehr seltenen Fällen hervor.

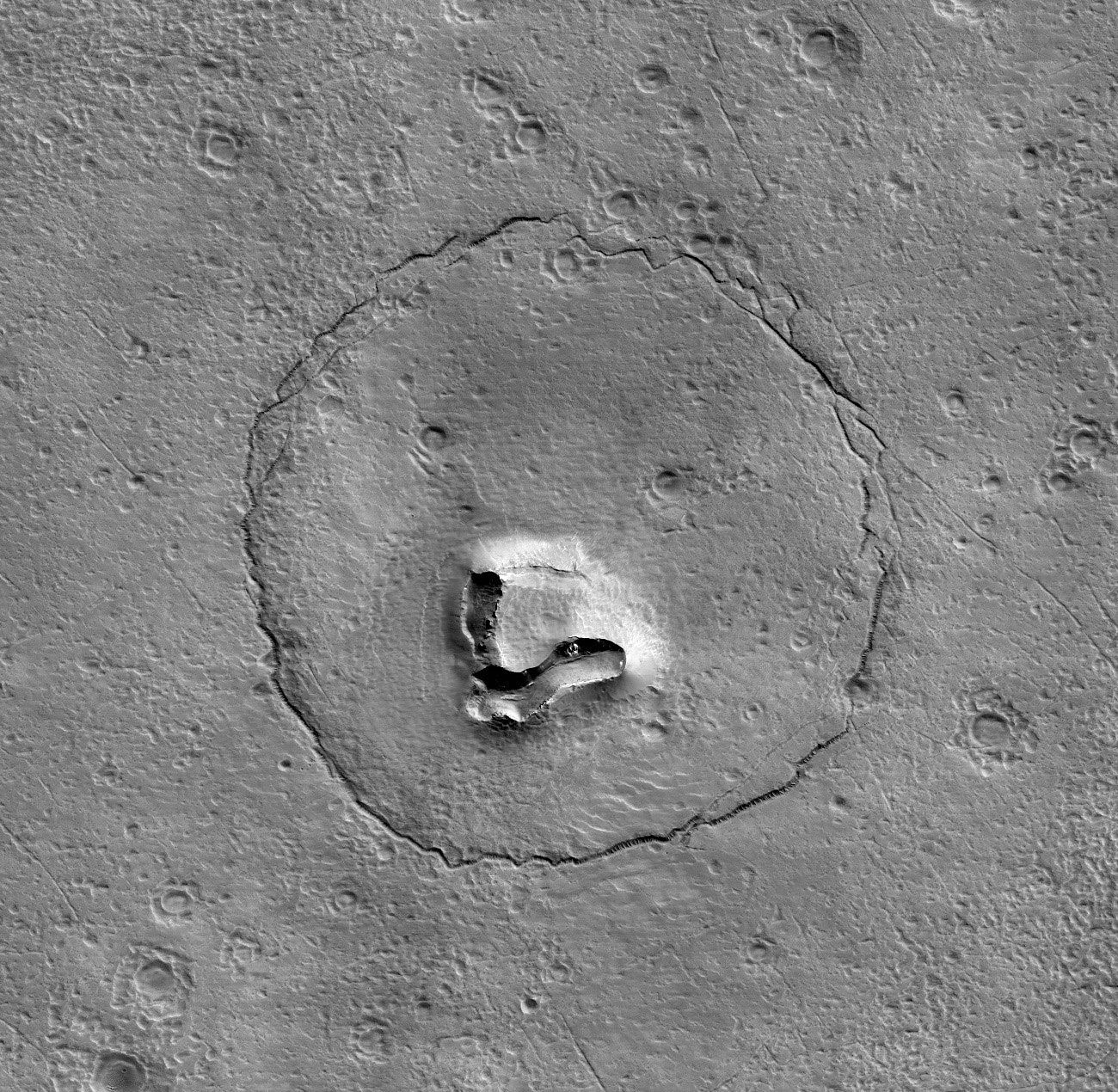

Das Spektrogramm zeigt das größte Beben, das jemals auf einem anderen Planeten entdeckt wurde.

Grafik: NASA/JPL-Caltech/ETH Zurich

Auf dem Mars dagegen, dessen Kruste nicht von der Plattentektonik fortlaufend umgestaltet wird, geht es geologisch deutlich friedlicher zu. Der bisherige Marsbeben-Rekordhalter wurde von Insight am 25. August 2021 aufgezeichnet. Er erreichte eine Magnitude von 4,2.

Rekord im Sonnensystem jenseits der Erde

Das nun gemessene Beben ist damit eine Klasse für sich. Es war nicht nur das stärkste je auf dem Mars registrierte Beben, es war das stärkste im gesamten Sonnensystem, mit Ausnahme der Erde. "Die vorläufigen Daten vom Mars belegen vermutlich die größte seismische Aktivität, die jemals auf einem anderen Planeten aufgezeichnet wurde", teilte Thomas Zurbuchen von der Nasa auf Twitter mit.

"Seit wir unser Seismometer im Dezember 2018 abgesetzt haben, warten wir auf diesen einen 'Großen'", freut sich auch Bruce Banerdt vom Insight-Team am Jet Propulsion Laboratory der Nasa. "Dieses Beben wird mit Sicherheit einen unvergleichlichen Blick in das Innere des Planeten gewähren."

Blick ins Marsinnere

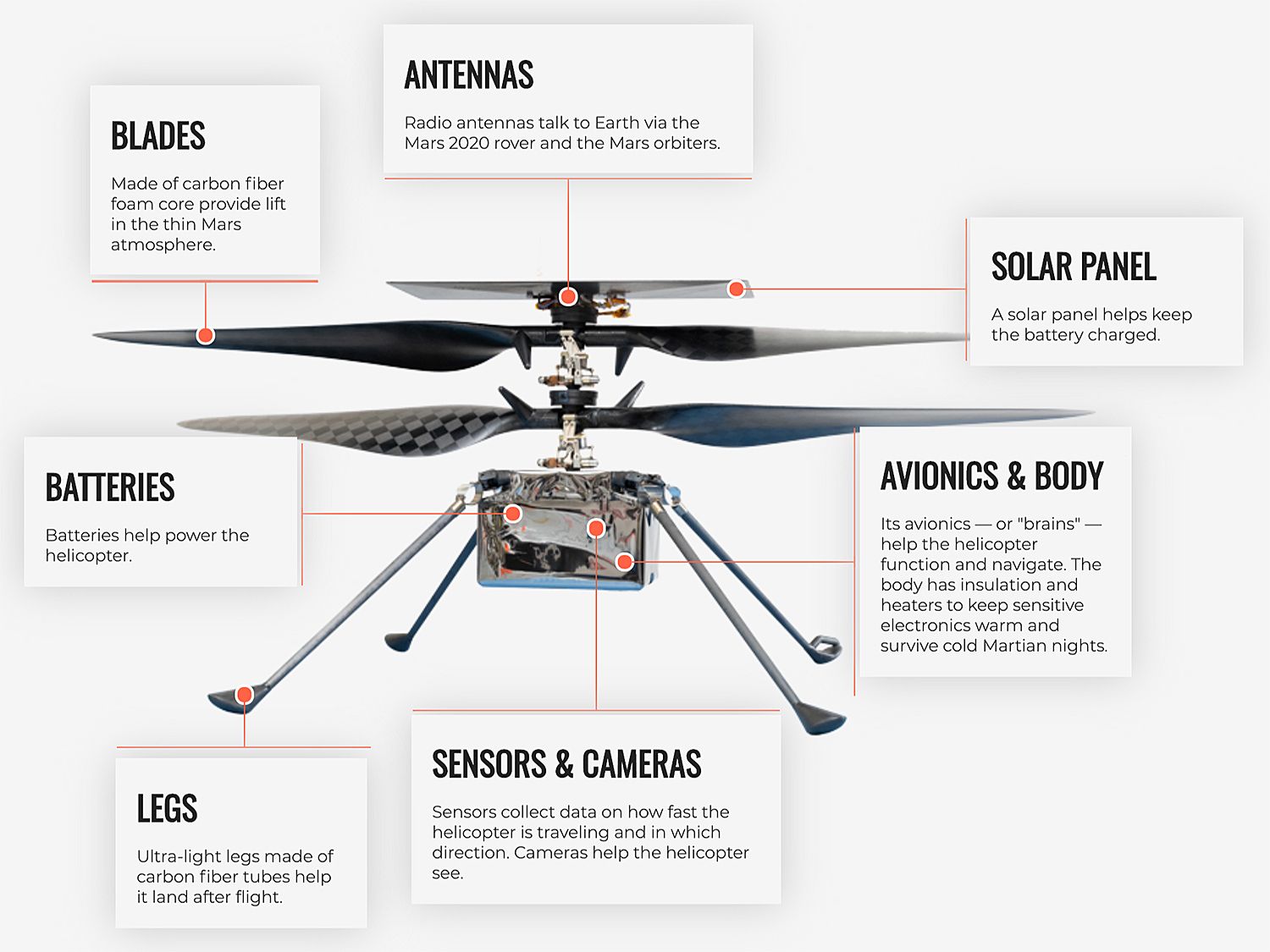

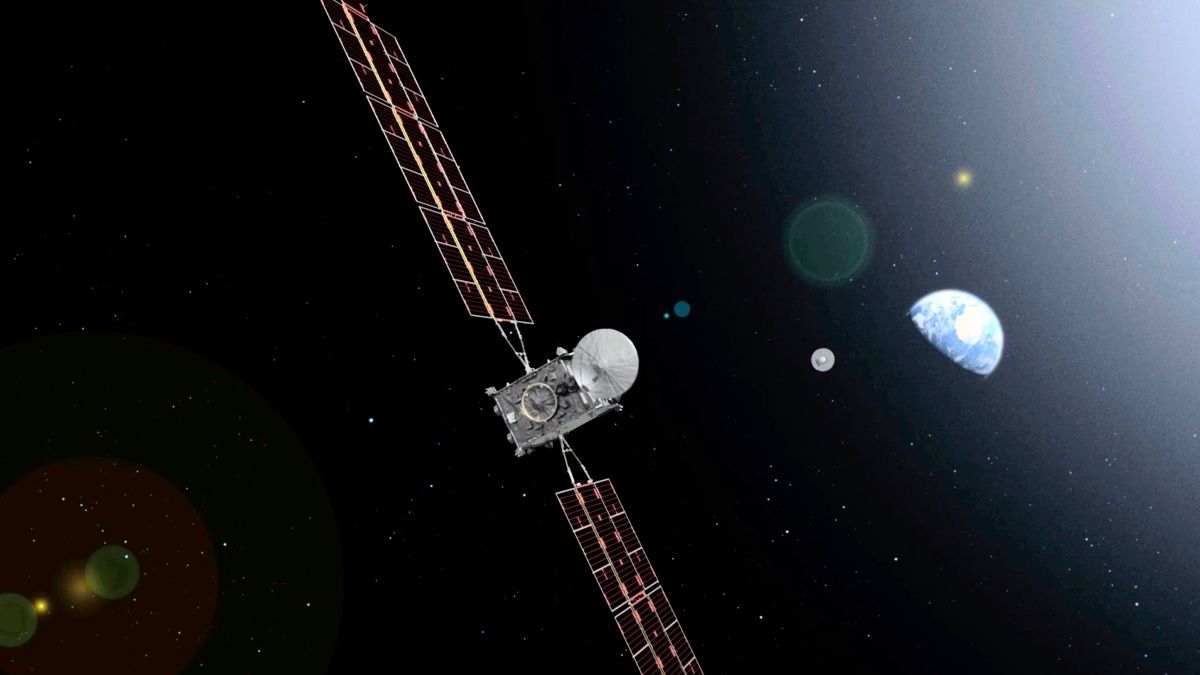

Der Seismometer von Insight, der von der französischen Raumfahrtbehörde CNES und der ETH Zürich entwickelt wurde, ist eine weiße Kuppel auf drei Beinen mit einem goldenen Staubschutz an seiner Basis und nennt sich eigentlich Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Die damit registrierten Marsbeben helfen den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, unter die Oberfläche des Roten Planeten zu blicken, um seinen Aufbau besser zu verstehen.

Der Seismometer von Insight, eigentlich Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), wird von einer Kuppel gegen Wetterunbillen geschützt.

Foto: Nasa

In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat Insight mehr als 1.313 Marsbeben aufgezeichnet. Die Forschenden hoffen noch auf viele weitere, doch dem Lander geht schön langsam die Energie aus: Saisonal auftretende Wetterumstände haben die Staubmenge auf den Solarpaneelen des Nasa-Landers seit seiner Ankunft dramatisch anwachsen lassen. Ein regionaler Sandsturm im Jänner schickte die Sonde sogar in den Sicherheitsmodus, was das Insight-Team um die weitere Mission bangen lässt.

Längere Feuchtphase

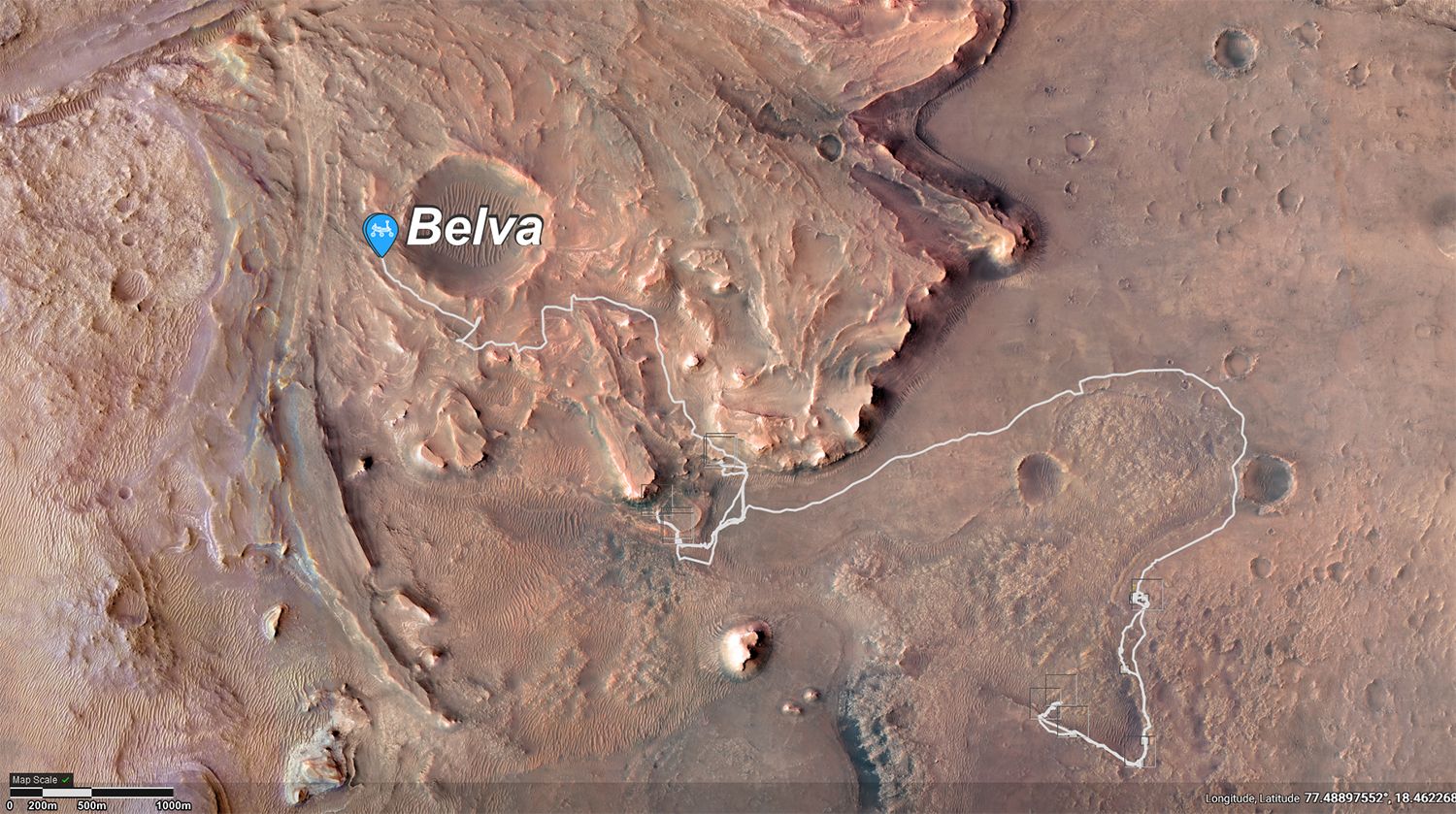

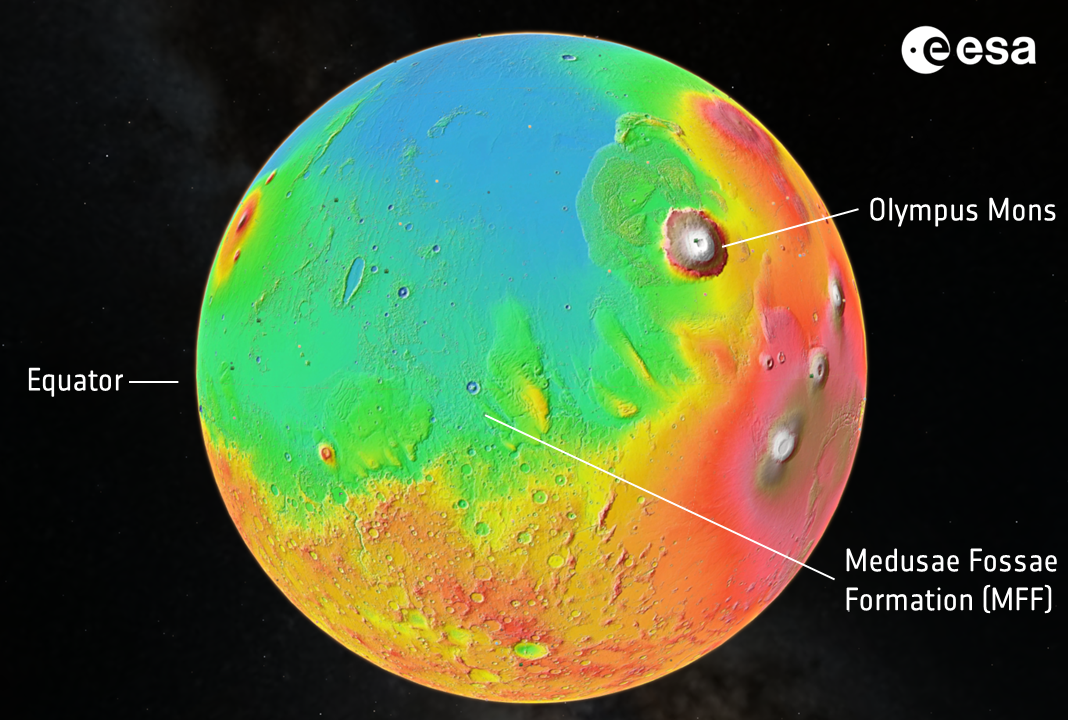

Unterdessen hat der chinesische Marsrover Zhurong in der Utopia Planitia einige Tausend Kilometer nordwestlich von Insights Standort neue Hinweise auf die feuchte Vergangenheit des Roten Planeten sammeln können. Untersuchungen des sechsrädrigen Roboters, der das größte Einschlagsbecken des Mars mit einem Durchmesser von 3.300 Kilometern erkundet, untermauerten nun frühere Vermutungen, wonach es auf dem Mars länger flüssiges Wasser gegeben hatte, als frühere Modell annehmen ließen.

Der chinesische Marsrover Zhurong fand neue Hinweise auf die feuchte Vergangenheit des Mars.

Foto: APA/EPA/China National Space Administration

Konkret hatte Zhurong Felsen näher unter die Lupe genommen, die offenbar unter Einfluss von Wasser entstanden waren, berichten chinesische Wissenschafterinnen und Wissenschafter im Fachjournal "Science Advances". Außerordentlich an dem Fund ist das Alter der Gesteine: Diese stammen nämlich aus der amazonischen Periode, dem jüngsten der drei Marszeitalter. Vieles deutet darauf hin, dass die analysierten Felsen bis vor rund 700 Millionen Jahren von Wasser umgeben waren.

"Die Identifizierung dieser Geländestrukturen weist auch darauf hin, dass sich in der Umgebung des Landeorts von Zhurong eine beträchtliche Menge an Wasser in Form von hydratisierten Mineralien und Untergrundeis im Boden befinden könnte", schreiben die Forschenden. Diese unverzichtbare Ressource wäre möglicherweise für künftige bemannte Marsmissionen in Reichweite und somit nutzbar.

(tberg, 13.5.2022)

Links

- Nasa: InSight Records Monster Quake on Mars

- Science Advances: "Zhurong reveals recent aqueous activities in Utopia Planitia, Mars."

- Esa: Tantalising tectonics