Dazu ein NÖN-Bericht über einige in der Liste des Bundesdenkmalamtes aufgenommene Lager im Bezirk Gmünd:

BEZIRK GMÜND

Zwangsarbeit: Die Erinnerungen sind beinahe vergessen

Dass es auch im Bezirk Gmünd Zwangsarbeiterlager gab, ist vielen unbekannt. Ein Blick an die Orte, an denen Zwangsarbeiter gelebt und gearbeitet haben.

NÖN-Gmünd, von Anna Hohenbichler und Karl Tröstl. Erstellt am 23. Juni 2021

Der ehemalige Getreidespeicher hinter dem Finanzamt in Gmünd war Lager für jüdische Zwangsarbeiter – und ist Sinnbild dieser Zeit.

Foto Stadtarchiv Gmünd

Zwangsarbeit: Die Erinnerungen sind beinahe vergessen

BEZIRK GMÜND

Zwangsarbeit: Die Erinnerungen sind beinahe vergessen

Dass es auch im Bezirk Gmünd Zwangsarbeiterlager gab, ist vielen unbekannt. Ein Blick an die Orte, an denen Zwangsarbeiter gelebt und gearbeitet haben.

NÖN-Gmünd, von Anna Hohenbichler und Karl Tröstl. Erstellt am 23. Juni 2021

Der ehemalige Getreidespeicher hinter dem Finanzamt in Gmünd war Lager für jüdische Zwangsarbeiter – und ist Sinnbild dieser Zeit.

Foto Stadtarchiv Gmünd

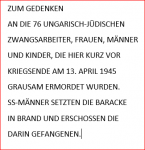

Viele Unterlagen sind vernichtet, auch Zeitzeugen gibt es kaum mehr, und mit dem Thema beschäftigt haben sich nur ganz wenige. Auch wenn Zeugnisse und Erinnerungen verblassen: Im Bezirk Gmünd gab es im Zweiten Weltkrieg wie an so vielen anderen Orten des Landes Zwangsarbeiterlager. Insbesondere zwischen Juni 1944 und Mai 1945 haben ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter zwischen Josefsthal und Angelbach in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen und Fabriken gearbeitet. Was an den Orten von dieser Zeit noch übrig ist und warum so vieles in Vergessenheit geraten ist.

Im Volksmund blieb das „Judenteichtl“.

In dieser Zeit wurden etwa 1.200 Frauen, Männer und Kinder aus Ungarn dem Waldviertel zugeteilt. Deren Arbeitsorte und Lebensbedingungen hat Maria Theresia Litschauer im 2006 erschienen Buch „6/44-5/45 – Ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen“ skizziert. In Josefsthal bei Litschau haben – wie sie beschreibt – im Sommer 1944 Zwangsarbeiter in einem ehemaligen Wirtshaus gelebt und wurden zur Wald- und Wiesenarbeit am Gut Seilern-Aspang eingesetzt.

Weiter südlich, in Heidenreichstein, gibt es gleich mehrere Orte, an denen Zwangsarbeiter untergebracht waren. Karl Immervoll hat sich mit deren Geschichte beschäftigt. Als ehemalige Lager haben damals ein großer Stadel bei der Heidenreichsteiner Ortseinfahrt (von Schrems kommend), das Gasthaus auf der Margithöhe und eine Baracke am Färbereiweg gedient. Und, so erzählt Immervoll: die drei Steinhäuser im Ottergraben. „Die Leute, die dort untergebracht waren, gingen zum Waschen zum Teich. Im Volksmund wurde er deshalb ‚Judenteichtl‘ genannt.“ Gearbeitet wurde hauptsächlich in der Heidenreichsteiner Strumpfwarenfabrik „Patria“, aber auch in der von Gottfried Jury betriebenen Zementsteinfabrik.

Arbeiter für Fabriken in Alt-Nagelberg und Amaliendorf.

Auch in Alt-Nagelberg waren wegen der Stölzle-Glasfabrik Zwangsarbeiter untergebracht und zur Arbeit in den verschiedenen Produktionsbereichen eingeteilt. Mit dem „Eintragen“ waren vor allem jüdische Frauen beschäftigt: Hohlglasstücke wurden auf Tragen zu einem Ofen gebracht – eine Arbeit bei enormer Hitze und dauerndem Laufen zwischen Glasschmelze und Kühlofen.

In Amaliendorf hat Altbürgermeister Karl Prohaska selbst viel mit inzwischen verstorbenen Zeitzeugen gesprochen: „Es waren viele ungarische Juden in einem eingezäunten und bewachten Lager untergebracht, die in den ehemaligen Strickereien ihre Zwangsarbeit verrichteten.“ Ortsbewohner gaben an versteckten Stellen Essen über den Zaun. Nach dem Krieg übernahm die Firma Spitze die kleinen Strickereien, heute ist das Objekt in Privatbesitz.

Gmünd war Drehscheibe der Zwangsarbeiter-Verteilung.

Auch der als ehemaliger Radebeulewerk im Schremser Gemeindegebiet bekannte Steinbruch ist einer der NS-Opferorte in einer Liste des Bundesdenkmalamtes. Dort arbeitenden Zwangsarbeitern wurden bewachte Baracken als Unterkunft zur Verfügung gestellt. Bis Kriegsende wurde im Steinbruch gearbeitet, seit 1964 ist er im Besitz der Schärdinger Granitindustrie. Es wird immer noch Granit abgebaut.

Gmünd war damals ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die Zwangsarbeiter für den Einsatz an den anderen Orten wurden meist hier abgeholt. In Gmünd selbst wurden ab Juli 1944 zwischen 20 und 25 jüdische Zwangsarbeiter in der Färberei Heinisch eingesetzt. Drei von ihnen überlebten den Luftangriff auf Gmünd im März 1945, bei dem auch die Färberei getroffen wurde, laut Litschauers Buch nicht. Der größte Teil der jüdischen Zwangsarbeiter – nämlich 144 Personen – war in der Kartoffelverarbeitung tätig.

Einige zeigten sehr viel Menschlichkeit.

Zeitzeugen haben sich – auch in Litschauers Buch – allen Widrigkeiten zum Trotz an kleine Hilfen wie Lebensmittel oder Kleidung der Einheimischen an die ungarischen Zwangsarbeiter erinnert. Einer, der besonders viel Menschlichkeit zeigte, ist der in der Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechter unter den Völkern“ genannte einstige Amtsarzt Arthur Lanc. Mit Gattin Maria und weiteren Helfern hat er die im Gmünder Getreidespeicher hinter dem heutigen Finanzamt untergebrachten Juden medizinisch versorgt, drei Personen verhalf er zur Flucht.

Weitra: Lebensretter wurden zu Freunden.

Ludwig Knapp hat in Schützenberg ein Sägewerk betrieben. 26 ungarische Juden wurden seinem Betrieb zugeteilt. Kurz vor Kriegsende im April 1945, als die Gestapo alle Juden zur Deportation nach Theresienstadt abholen wollte und dieser Plan das Sägewerk erreichte, wurden die jüdischen Zwangsarbeiter am Dachboden für drei Wochen versteckt und verpflegt. Einer dieser Überlebenden war der damals elfjährige György Karmann, der seine Erinnerungen in einem Buch festgehalten hat. Er und die anderen Geretteten haben sich dafür eingesetzt, dass Ludwig und Maria Knapp eine hohe Ehre zuteil wurde: 1968 wurden auch sie von Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.

Dass der Kontakt der Familie Knapp zu den Ungarn stets gut war, davon zeugt auch das Grab von Ludwig Knapp am Friedhof Weitra: Hier sind einige kleine Steine abgelegt. Nach jüdischem Brauch wird beim Besuch der letzten Ruhestätte zu Ehren des Verstorbenen ein Stein hinterlassen. In Weitra erinnert heute auch eine Allee an die Knapps.

Die Tochter von Ludwig und Maria Knapp ist 94 Jahre alt und lebt zurückgezogen. Aber auch ihr Sohn Arthur Buchhöcker kennt diese Geschichte bis ins Detail: „Mein Großvater hat gesagt: ‚Diese Menschen haben für mich gearbeitet, daher war ich für sie verantwortlich. Und damit war es klar, dass ich sie retten werde‘“. Er hat damit sein Leben aufs Spiel gesetzt, um 26 Menschen vor dem Tod im Lager Theresienstadt zu retten.

Das Sägewerk wurde vor etwa 15 Jahren abgetragen, das damalige Wohnhaus blieb aber erhalten und wird nun von der Urenkelin des Sägewerksbesitzers bewohnt.

Im Volksmund blieb das „Judenteichtl“.

In dieser Zeit wurden etwa 1.200 Frauen, Männer und Kinder aus Ungarn dem Waldviertel zugeteilt. Deren Arbeitsorte und Lebensbedingungen hat Maria Theresia Litschauer im 2006 erschienen Buch „6/44-5/45 – Ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen“ skizziert. In Josefsthal bei Litschau haben – wie sie beschreibt – im Sommer 1944 Zwangsarbeiter in einem ehemaligen Wirtshaus gelebt und wurden zur Wald- und Wiesenarbeit am Gut Seilern-Aspang eingesetzt.

Weiter südlich, in Heidenreichstein, gibt es gleich mehrere Orte, an denen Zwangsarbeiter untergebracht waren. Karl Immervoll hat sich mit deren Geschichte beschäftigt. Als ehemalige Lager haben damals ein großer Stadel bei der Heidenreichsteiner Ortseinfahrt (von Schrems kommend), das Gasthaus auf der Margithöhe und eine Baracke am Färbereiweg gedient. Und, so erzählt Immervoll: die drei Steinhäuser im Ottergraben. „Die Leute, die dort untergebracht waren, gingen zum Waschen zum Teich. Im Volksmund wurde er deshalb ‚Judenteichtl‘ genannt.“ Gearbeitet wurde hauptsächlich in der Heidenreichsteiner Strumpfwarenfabrik „Patria“, aber auch in der von Gottfried Jury betriebenen Zementsteinfabrik.

Arbeiter für Fabriken in Alt-Nagelberg und Amaliendorf.

Auch in Alt-Nagelberg waren wegen der Stölzle-Glasfabrik Zwangsarbeiter untergebracht und zur Arbeit in den verschiedenen Produktionsbereichen eingeteilt. Mit dem „Eintragen“ waren vor allem jüdische Frauen beschäftigt: Hohlglasstücke wurden auf Tragen zu einem Ofen gebracht – eine Arbeit bei enormer Hitze und dauerndem Laufen zwischen Glasschmelze und Kühlofen.

In Amaliendorf hat Altbürgermeister Karl Prohaska selbst viel mit inzwischen verstorbenen Zeitzeugen gesprochen: „Es waren viele ungarische Juden in einem eingezäunten und bewachten Lager untergebracht, die in den ehemaligen Strickereien ihre Zwangsarbeit verrichteten.“ Ortsbewohner gaben an versteckten Stellen Essen über den Zaun. Nach dem Krieg übernahm die Firma Spitze die kleinen Strickereien, heute ist das Objekt in Privatbesitz.

Gmünd war Drehscheibe der Zwangsarbeiter-Verteilung.

Auch der als ehemaliger Radebeulewerk im Schremser Gemeindegebiet bekannte Steinbruch ist einer der NS-Opferorte in einer Liste des Bundesdenkmalamtes. Dort arbeitenden Zwangsarbeitern wurden bewachte Baracken als Unterkunft zur Verfügung gestellt. Bis Kriegsende wurde im Steinbruch gearbeitet, seit 1964 ist er im Besitz der Schärdinger Granitindustrie. Es wird immer noch Granit abgebaut.

Gmünd war damals ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die Zwangsarbeiter für den Einsatz an den anderen Orten wurden meist hier abgeholt. In Gmünd selbst wurden ab Juli 1944 zwischen 20 und 25 jüdische Zwangsarbeiter in der Färberei Heinisch eingesetzt. Drei von ihnen überlebten den Luftangriff auf Gmünd im März 1945, bei dem auch die Färberei getroffen wurde, laut Litschauers Buch nicht. Der größte Teil der jüdischen Zwangsarbeiter – nämlich 144 Personen – war in der Kartoffelverarbeitung tätig.

Einige zeigten sehr viel Menschlichkeit.

Zeitzeugen haben sich – auch in Litschauers Buch – allen Widrigkeiten zum Trotz an kleine Hilfen wie Lebensmittel oder Kleidung der Einheimischen an die ungarischen Zwangsarbeiter erinnert. Einer, der besonders viel Menschlichkeit zeigte, ist der in der Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechter unter den Völkern“ genannte einstige Amtsarzt Arthur Lanc. Mit Gattin Maria und weiteren Helfern hat er die im Gmünder Getreidespeicher hinter dem heutigen Finanzamt untergebrachten Juden medizinisch versorgt, drei Personen verhalf er zur Flucht.

Weitra: Lebensretter wurden zu Freunden.

Ludwig Knapp hat in Schützenberg ein Sägewerk betrieben. 26 ungarische Juden wurden seinem Betrieb zugeteilt. Kurz vor Kriegsende im April 1945, als die Gestapo alle Juden zur Deportation nach Theresienstadt abholen wollte und dieser Plan das Sägewerk erreichte, wurden die jüdischen Zwangsarbeiter am Dachboden für drei Wochen versteckt und verpflegt. Einer dieser Überlebenden war der damals elfjährige György Karmann, der seine Erinnerungen in einem Buch festgehalten hat. Er und die anderen Geretteten haben sich dafür eingesetzt, dass Ludwig und Maria Knapp eine hohe Ehre zuteil wurde: 1968 wurden auch sie von Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.

Dass der Kontakt der Familie Knapp zu den Ungarn stets gut war, davon zeugt auch das Grab von Ludwig Knapp am Friedhof Weitra: Hier sind einige kleine Steine abgelegt. Nach jüdischem Brauch wird beim Besuch der letzten Ruhestätte zu Ehren des Verstorbenen ein Stein hinterlassen. In Weitra erinnert heute auch eine Allee an die Knapps.

Die Tochter von Ludwig und Maria Knapp ist 94 Jahre alt und lebt zurückgezogen. Aber auch ihr Sohn Arthur Buchhöcker kennt diese Geschichte bis ins Detail: „Mein Großvater hat gesagt: ‚Diese Menschen haben für mich gearbeitet, daher war ich für sie verantwortlich. Und damit war es klar, dass ich sie retten werde‘“. Er hat damit sein Leben aufs Spiel gesetzt, um 26 Menschen vor dem Tod im Lager Theresienstadt zu retten.

Das Sägewerk wurde vor etwa 15 Jahren abgetragen, das damalige Wohnhaus blieb aber erhalten und wird nun von der Urenkelin des Sägewerksbesitzers bewohnt.