Bergsteiger wundern sich über „Blutschnee“ in den hochalpinen Lagen des Steinernen Meeres, des Hochkönigs und der Tauern

Wer nun im Hochgebirge des Steinernen Meeres, des Hochkönig oder der Tauern unterwegs ist, kann ins Staunen kommen. Bergsteiger diskutieren im Internet intensiv, ob die roten Flecken auf dem Schnee vielleicht Blütenstaub oder Sandstaub aus der Sahara sind? Nein, es sind Sporen von Algen, besonders robusten Schneealgen.

Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen Per Mail verschicken

Bergsteiger wundern sich über „Blutschnee“

Wer nun im Hochgebirge des Steinernen Meeres, des Hochkönig oder der Tauern unterwegs ist, kann ins Staunen kommen. Bergsteiger diskutieren im Internet intensiv, ob die roten Flecken auf dem Schnee vielleicht Blütenstaub oder Sandstaub aus der Sahara sind? Nein, es sind Sporen von Algen, besonders robusten Schneealgen.

Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen Per Mail verschicken

Dieses auch als „Blutschnee“ beschriebene Phänomen sorgt bei Passanten für viele Fragen, weil die Hintergründe kaum jemand kennt. Oberhalb von 2.000 Meter Seehöhe liegt heuer nordseitig noch immer ziemlich viel Altschnee aus dem letzten Winter. Er ist mittlerweile ziemlich verdichtet. Der Regen hat oberflächlich viele Rillen in diesen „Sommerschnee“ gefräst. Hier rinnt dann auch das Schmelzwasser zusammen. Und diese gute Feuchtigkeit nutzen winzige Pflanzen für ihre kurze „Blüte“. Das malerisch-schmutzige Rot auf dem Schnee hat auch seine künstlerischen Qualitäten.

Es sind einzellige Algen, die sich jetzt im Hochgebirge fortpflanzen. Das tun sie schon seit vielen Jahrtausenden, seit Ende der Eiszeiten jeden Sommer. Lateinischer Name: Chlamydomonas nivalis.

Auch Fotos aus Kanada in unserer Alpen-Galerie

Insgesamt gibt es 350 Arten von Schneealgen. Sie bevölkern alle Hochgebirge weltweit, in denen es viel Schnee gibt – in den Neuseeländischen Alpen jahreszeitlich genau seitenverkehrt. In unserer Bildergalerie finden Sie auch zwei Algenbilder aus den Coast Mountains im westlichen Kanada – frisch fotografiert in den letzten Tagen von der kanadischen Berg- und Skiführerin Helene Steiner, einer gebürtigen Leogangerin aus dem Salzburger Pinzgau.

Fotostrecke

Flugbild: Gerald Lehner

Flugbild: Gerald Lehner

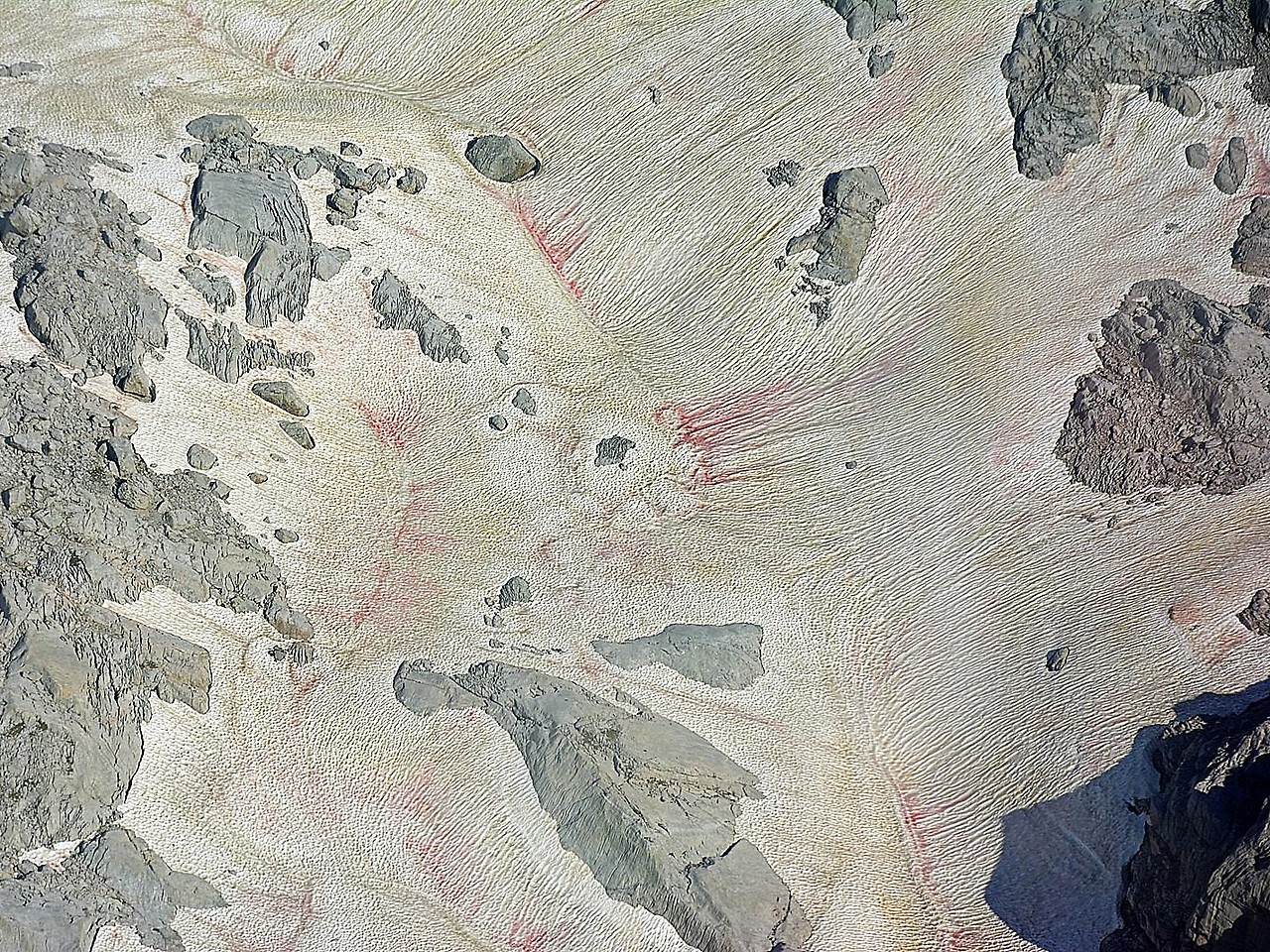

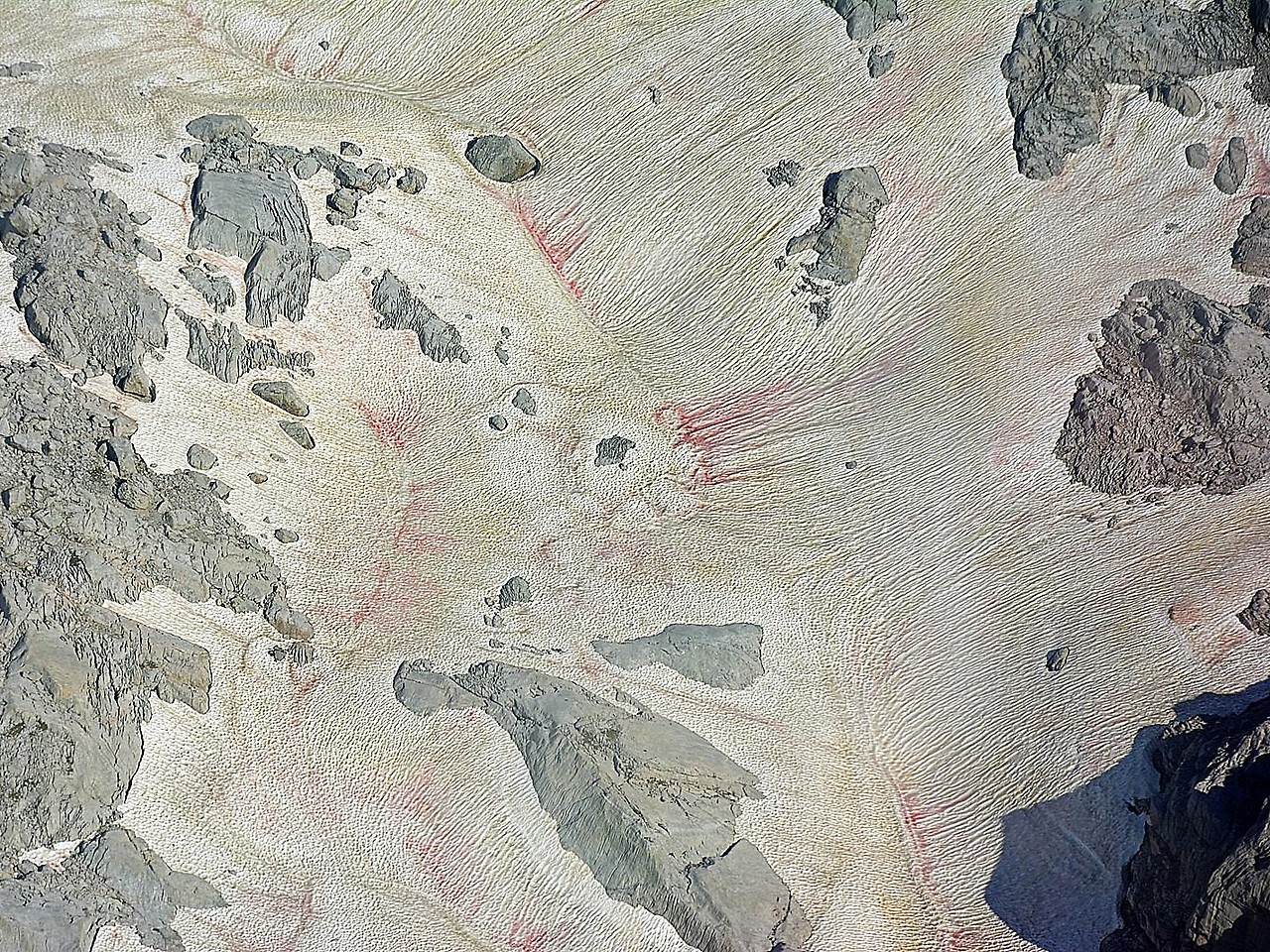

Schneealgen bzw. ihre Sporen vor einer Woche im Steinernen Meer bei Saalfelden (Salzburger Pinzgau), ca. 2.100 Meter Seehöhe auf dem Hochplateau in der Nähe des Ingolstädter Hauses

Flugbild: Gerald Lehner

Flugbild: Gerald Lehner

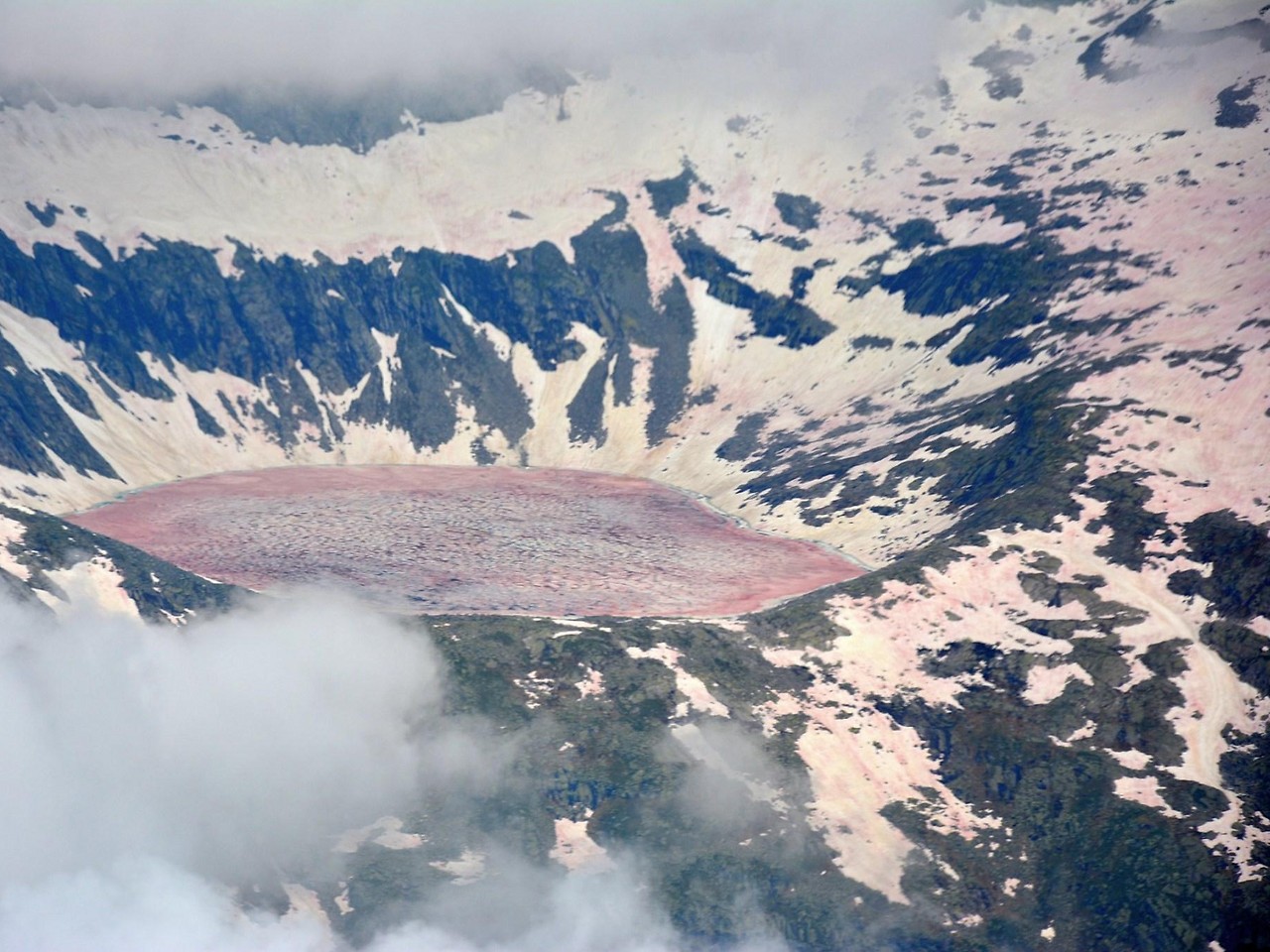

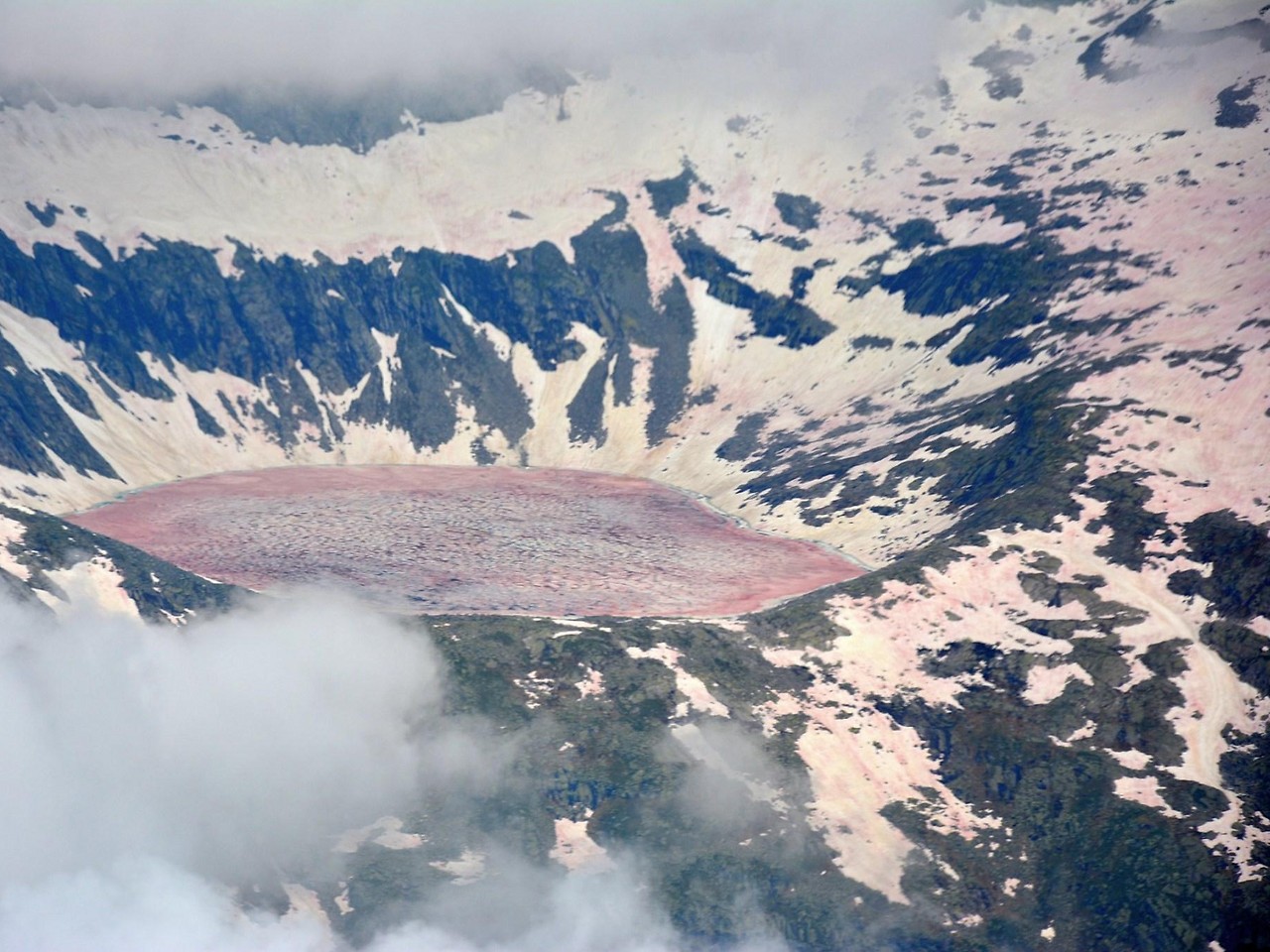

See auf 2.570 Meter mit Eisschollen und roten Sporen. Sie liegen auch rechts auf dem Sommerschnee unter der 3.148 Meter hohen Zillerplattenspitze. Hinteres Windbachtal bei Krimml (Salzburger Pinzgau) – gesehen von der italienischen Seite des Hauptkammes über dem Ahrntal (Südtirol)

Petra Lauscher

Abstieg vom Glödis (3.206 Meter) im Osttiroler Debanttal. Diese beiden Fotos hat uns die Tiroler Alpinistin Petra Lauscher geschickt

Helene Steiner

Weltweite Besiedelung: Coast Mountains im westlichen Kanada vor einigen Tagen, riesige Wildnis unweit von Vancouver an der Pazifikküste – in der Nähe des Skigebietes Whistler

Flugbild: Gerald Lehner

Schneealgen bzw. ihre Sporen vor einer Woche im Steinernen Meer bei Saalfelden (Salzburger Pinzgau), ca. 2.100 Meter Seehöhe auf dem Hochplateau in der Nähe des Ingolstädter Hauses

Flugbild: Gerald Lehner

Schneealgen bzw. ihre Sporen vor einer Woche im Steinernen Meer bei Saalfelden (Salzburger Pinzgau), ca. 2.100 Meter Seehöhe auf dem Hochplateau in der Nähe des Ingolstädter Hauses

Flugbild: Gerald Lehner

See auf 2.570 Meter mit Eisschollen und roten Sporen. Sie liegen auch rechts auf dem Sommerschnee unter der 3.148 Meter hohen Zillerplattenspitze. Hinteres Windbachtal bei Krimml (Salzburger Pinzgau) – gesehen von der italienischen Seite des Hauptkammes über dem Ahrntal (Südtirol)

Flugbild: Gerald Lehner

Hochplateau des westlichen Steinernen Meeres beim Ingolstädter Haus mit dem Großen Hundstod vor einer Woche

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts britische Seefahrer auf der Suche nach einer Nordwestpassage den höchsten Norden Grönlands und die Baffin Bay von Kanada erkundeten, staunten auch sie über Schneefelder in „dunkler Karmesinfarbe“. Kapitän John Ross schrieb, der Schnee sei bis in eine Tiefe zwölf Fuß von dem färbenden Stoff durchdrungen. Schiffsoffiziere betrachteten Proben unter dem Mikroskop und fanden dunkelrote, samenkornartige Gebilde – die Sporen der Schneealge, wie man heute weiß. Sie ist eine Basis der Nahrungskette im Hochgebirge, dienen manchen Insekten als Futter, die wiederum für Vögel wichtig sind usw.

Heuer scheint die Vermehrung der Algen etwas stärker zu sein als in anderen Jahren. Ihre Existenz gilt unter Fachleuten als völlig natürlich. Sie sei kein Anzeichen irgendeiner Bedrohung, heißt es.

Robust, angepasst und genügsam

Dass auf Schnee überhaupt solche Lebewesen existieren können, das grenzt für menschliche Betrachter an ein Wunder. Ein extrem lebensfeindlicher Ort.

Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht können im Sommer extrem sein. Dazu kommen die an den längsten Tagen des Jahres sehr starke UV-Strahlung und kaum Nährstoffe. Algen ernähren sich wie die meisten Pflanzen über Wasser, Kohlendioxid aus der Luft, Sonnenlicht und Mineralstoffe. Diese holen sie sich aus Staubablagerungen auf dem Schnee oder direkt aus der Luft.

Staub als gutes Futter

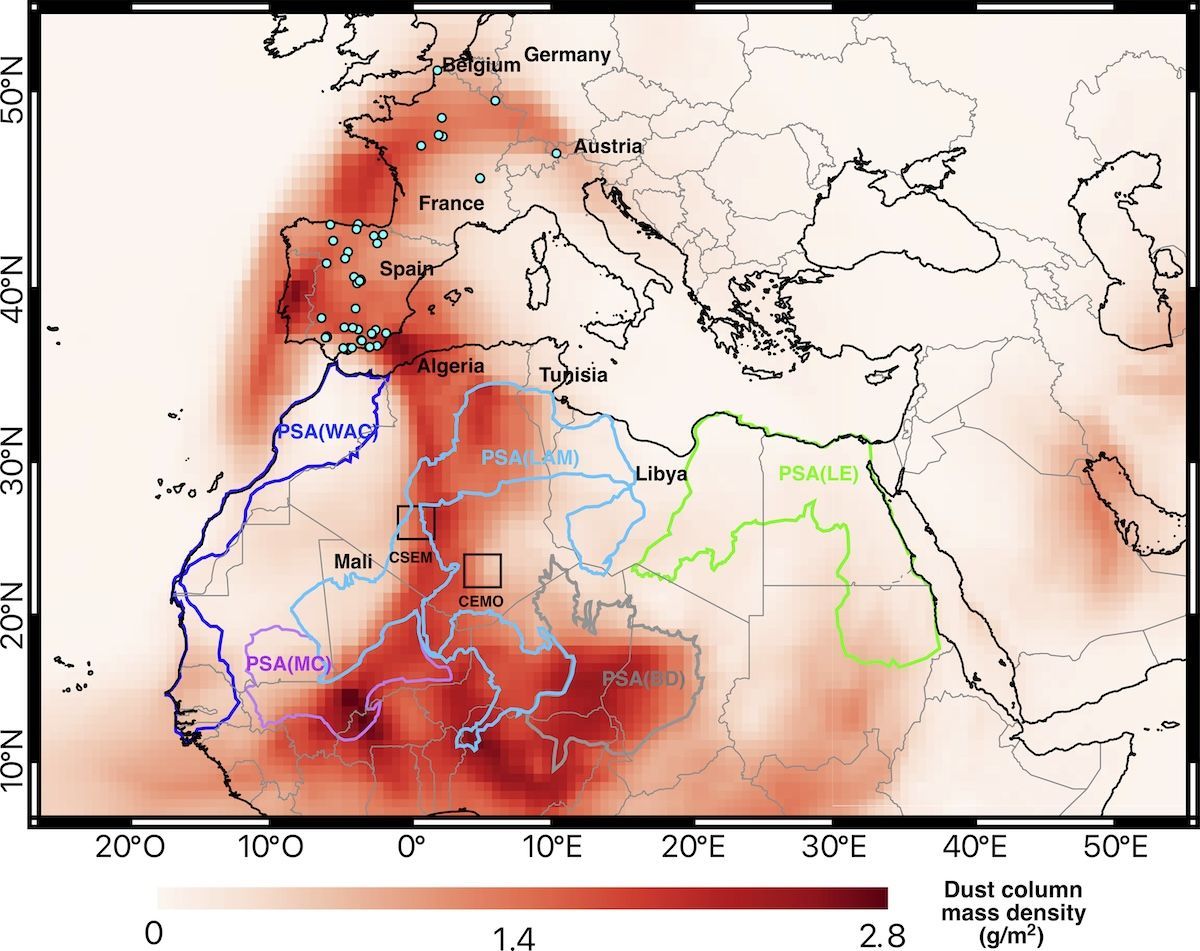

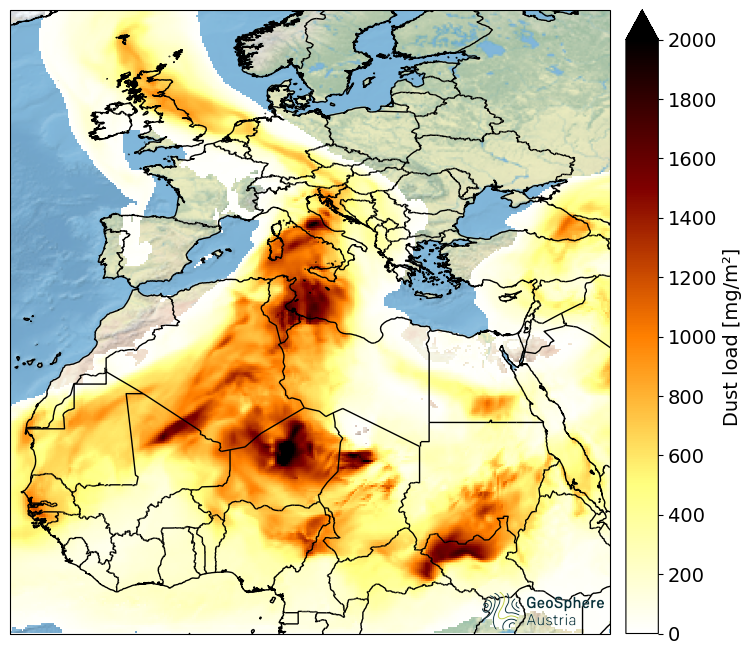

Es könne schon sein, dass heuer besonders viel Saharastaub als Kraftfutter für die Algen herangeweht wurde, sagte uns ein Biologe. Der Lebenszyklus von Schneealgen ist voll an die Entwicklung der Schneedecke im Hochgebirge angepasst. Den Winter überlebt die Alge in Form von roten Sporen unter dem Schnee. Beginn die Schneedecke im Frühsommer und Sommer dann auch oberflächlich stark zu schmelzen, dann löst das Wasser die Keimung der Sporen aus. Jede Spore entwickelt sich zu mehreren neuen Algen.

Das Rot kommt von den Sporen

Die Schneealgen selbst sind ziemlich unscheinbar, bei genauer Betrachtung eigentlich grün, weil sie Chlorophyll für die Photosynthese enthalten – für ihren Stoffwechsel.

Dass die Sporen rot sind, hat laut Fachleuten mit dem Wirkstoff Astaxanthin zu tun – ein Carotinoid, das auch im Lachs zu finden sei. Der Fisch frisst im Meer andere Algenarten und bekommt dadurch die Farbe seines Fleisches. In der Schneealge bewahre der Farbstoff die Photosynthese vor zu intensiver Sonnenstrahlung, sagen Botaniker. Vermutlich schütze das Rot auch das Erbmaterial der Alge vor dem extremen UV-Licht im Hochgebirge.

Einmal Sex und einmal Zellteilung

Die Vermehrung läuft auf zwei Arten: Die erste ist Zellteilung, die den ganzen Sommer über die Bühne geht, aber nur genetisch völlig identische „Klone“ erzeugt. Die zweite Art der Fortpflanzung ist rein auf die Zukunft des kommenden Jahres ausgerichtet – eine sexuelle zwischen verschiedenen Algen. Daraus entstehen die roten Sporen, die nun an vielen Stellen im Hochgebirge zu sehen sind. Diese Keimzellen nutzen im weiteren Lauf des Sommers wieder das verbleibende Schmelzwasser, um sich unter dem Schnee oder direkt im Boden einzunisten. Auf Gletschern lassen sie sich durch den Firn, der bis zum Herbst immer mehr zusammenschmilzt, bis auf die Eisoberflächen schwemmen, wo sie überwintern.

So überdauern die roten Sporen die kalten Monate bis zum nächsten Frühling, und der ganze Zyklus beginnt wieder.

04.07.2020, Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

Es sind einzellige Algen, die sich jetzt im Hochgebirge fortpflanzen. Das tun sie schon seit vielen Jahrtausenden, seit Ende der Eiszeiten jeden Sommer. Lateinischer Name: Chlamydomonas nivalis.

Auch Fotos aus Kanada in unserer Alpen-Galerie

Insgesamt gibt es 350 Arten von Schneealgen. Sie bevölkern alle Hochgebirge weltweit, in denen es viel Schnee gibt – in den Neuseeländischen Alpen jahreszeitlich genau seitenverkehrt. In unserer Bildergalerie finden Sie auch zwei Algenbilder aus den Coast Mountains im westlichen Kanada – frisch fotografiert in den letzten Tagen von der kanadischen Berg- und Skiführerin Helene Steiner, einer gebürtigen Leogangerin aus dem Salzburger Pinzgau.

Fotostrecke

Schneealgen bzw. ihre Sporen vor einer Woche im Steinernen Meer bei Saalfelden (Salzburger Pinzgau), ca. 2.100 Meter Seehöhe auf dem Hochplateau in der Nähe des Ingolstädter Hauses

See auf 2.570 Meter mit Eisschollen und roten Sporen. Sie liegen auch rechts auf dem Sommerschnee unter der 3.148 Meter hohen Zillerplattenspitze. Hinteres Windbachtal bei Krimml (Salzburger Pinzgau) – gesehen von der italienischen Seite des Hauptkammes über dem Ahrntal (Südtirol)

Petra Lauscher

Abstieg vom Glödis (3.206 Meter) im Osttiroler Debanttal. Diese beiden Fotos hat uns die Tiroler Alpinistin Petra Lauscher geschickt

Helene Steiner

Weltweite Besiedelung: Coast Mountains im westlichen Kanada vor einigen Tagen, riesige Wildnis unweit von Vancouver an der Pazifikküste – in der Nähe des Skigebietes Whistler

Flugbild: Gerald Lehner

Schneealgen bzw. ihre Sporen vor einer Woche im Steinernen Meer bei Saalfelden (Salzburger Pinzgau), ca. 2.100 Meter Seehöhe auf dem Hochplateau in der Nähe des Ingolstädter Hauses

Flugbild: Gerald Lehner

Schneealgen bzw. ihre Sporen vor einer Woche im Steinernen Meer bei Saalfelden (Salzburger Pinzgau), ca. 2.100 Meter Seehöhe auf dem Hochplateau in der Nähe des Ingolstädter Hauses

Flugbild: Gerald Lehner

See auf 2.570 Meter mit Eisschollen und roten Sporen. Sie liegen auch rechts auf dem Sommerschnee unter der 3.148 Meter hohen Zillerplattenspitze. Hinteres Windbachtal bei Krimml (Salzburger Pinzgau) – gesehen von der italienischen Seite des Hauptkammes über dem Ahrntal (Südtirol)

Flugbild: Gerald Lehner

Hochplateau des westlichen Steinernen Meeres beim Ingolstädter Haus mit dem Großen Hundstod vor einer Woche

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts britische Seefahrer auf der Suche nach einer Nordwestpassage den höchsten Norden Grönlands und die Baffin Bay von Kanada erkundeten, staunten auch sie über Schneefelder in „dunkler Karmesinfarbe“. Kapitän John Ross schrieb, der Schnee sei bis in eine Tiefe zwölf Fuß von dem färbenden Stoff durchdrungen. Schiffsoffiziere betrachteten Proben unter dem Mikroskop und fanden dunkelrote, samenkornartige Gebilde – die Sporen der Schneealge, wie man heute weiß. Sie ist eine Basis der Nahrungskette im Hochgebirge, dienen manchen Insekten als Futter, die wiederum für Vögel wichtig sind usw.

Heuer scheint die Vermehrung der Algen etwas stärker zu sein als in anderen Jahren. Ihre Existenz gilt unter Fachleuten als völlig natürlich. Sie sei kein Anzeichen irgendeiner Bedrohung, heißt es.

Robust, angepasst und genügsam

Dass auf Schnee überhaupt solche Lebewesen existieren können, das grenzt für menschliche Betrachter an ein Wunder. Ein extrem lebensfeindlicher Ort.

Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht können im Sommer extrem sein. Dazu kommen die an den längsten Tagen des Jahres sehr starke UV-Strahlung und kaum Nährstoffe. Algen ernähren sich wie die meisten Pflanzen über Wasser, Kohlendioxid aus der Luft, Sonnenlicht und Mineralstoffe. Diese holen sie sich aus Staubablagerungen auf dem Schnee oder direkt aus der Luft.

Staub als gutes Futter

Es könne schon sein, dass heuer besonders viel Saharastaub als Kraftfutter für die Algen herangeweht wurde, sagte uns ein Biologe. Der Lebenszyklus von Schneealgen ist voll an die Entwicklung der Schneedecke im Hochgebirge angepasst. Den Winter überlebt die Alge in Form von roten Sporen unter dem Schnee. Beginn die Schneedecke im Frühsommer und Sommer dann auch oberflächlich stark zu schmelzen, dann löst das Wasser die Keimung der Sporen aus. Jede Spore entwickelt sich zu mehreren neuen Algen.

Das Rot kommt von den Sporen

Die Schneealgen selbst sind ziemlich unscheinbar, bei genauer Betrachtung eigentlich grün, weil sie Chlorophyll für die Photosynthese enthalten – für ihren Stoffwechsel.

Dass die Sporen rot sind, hat laut Fachleuten mit dem Wirkstoff Astaxanthin zu tun – ein Carotinoid, das auch im Lachs zu finden sei. Der Fisch frisst im Meer andere Algenarten und bekommt dadurch die Farbe seines Fleisches. In der Schneealge bewahre der Farbstoff die Photosynthese vor zu intensiver Sonnenstrahlung, sagen Botaniker. Vermutlich schütze das Rot auch das Erbmaterial der Alge vor dem extremen UV-Licht im Hochgebirge.

Einmal Sex und einmal Zellteilung

Die Vermehrung läuft auf zwei Arten: Die erste ist Zellteilung, die den ganzen Sommer über die Bühne geht, aber nur genetisch völlig identische „Klone“ erzeugt. Die zweite Art der Fortpflanzung ist rein auf die Zukunft des kommenden Jahres ausgerichtet – eine sexuelle zwischen verschiedenen Algen. Daraus entstehen die roten Sporen, die nun an vielen Stellen im Hochgebirge zu sehen sind. Diese Keimzellen nutzen im weiteren Lauf des Sommers wieder das verbleibende Schmelzwasser, um sich unter dem Schnee oder direkt im Boden einzunisten. Auf Gletschern lassen sie sich durch den Firn, der bis zum Herbst immer mehr zusammenschmilzt, bis auf die Eisoberflächen schwemmen, wo sie überwintern.

So überdauern die roten Sporen die kalten Monate bis zum nächsten Frühling, und der ganze Zyklus beginnt wieder.

04.07.2020, Gerald Lehner, salzburg.ORF.at