1.000 JAHRE JÜNGER?

Forscher bezweifeln Alter der Himmelsscheibe von Nebra

Der 1999 entdeckte Sensationsfund gilt als älteste Himmelsdarstellung der Welt. Zwei deutsche Wissenschafter halten das für unwahrscheinlich

Wie alt ist die Himmelsscheibe von Nebra?

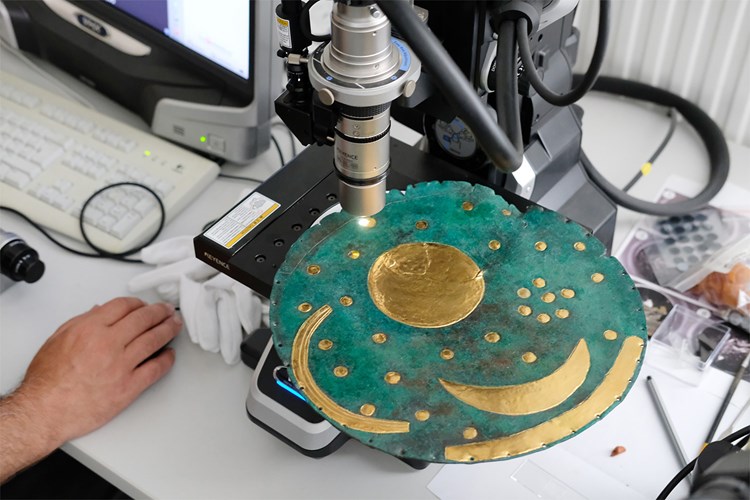

Foto: Imago/Rolf Zoellner

Zwei Forscher bezweifeln, dass sie aus derselben Zeit stammt wie weitere Fundgegenstände.

Foto: Hildegard Burri-Bayer

Sie ist einer der bedeutendsten archäologischen Funde Deutschlands – und Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen: die 1999 entdeckte Himmelsscheibe von Nebra, die als älteste Himmelsdarstellung der Welt gilt. Genau das zweifeln Wissenschafter aus Frankfurt am Main und München nach neuen Analysen an. Sie halten die Himmelsscheibe zwar für echt, aber für deutlich jünger als bisher angenommen.

Rupert Gebhard, Direktor der Archäologischen Staatssammlung München, und Rüdiger Krause von der Universität Frankfurt/Main haben für ihre Untersuchung die bisherigen Forschungsergebnisse und Daten zu Fundort und Fundumständen neu analysiert. Ihr Ergebnis: Das Objekt ist nicht wie bisher angenommen mindestens 3.600 Jahre alt, sondern rund 1.000 Jahre jünger. Damit müsse der Fundgegenstand der Eisenzeit zugerechnet werden und nicht der Bronzezeit – und verliere auch seinen Titel als Rekordhalter unter den Himmelsdarstellungen.

Falscher Fundort?

Die rund zwei Kilogramm schwere und im Durchmesser 32 Zentimeter große Himmelsscheibe zeigt Sonne, Mond und nach Annahmen von Archäologen wohl auch die Plejaden. Entdeckt wurde sie, zusammen mit anderen Gegenständen, 1999 von zwei Raubgräbern nahe der Stadt Nebra in Sachsen-Anhalt. Diese verkauften die Funde illegal weiter, und die Himmelsscheibe wechselte mehrfach den Besitzer, ehe sie 2002 bei einem Hehler sichergestellt werden konnte. Auch die Begleitfunde wurden gesichert und die Raubgräber ausgeforscht. Sie machten später Angaben zum Fundort.

Gebhard und Krause melden nun Zweifel daran an: Sie stützen sich auf Nachuntersuchungen der Fundstelle und kommen zum Schluss, dass es sich dabei "mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um die Fundstelle der Raubgräber" handle. Es gebe zudem keine überzeugenden Hinweise darauf, dass die angeblich zusammen mit der Scheibe gefundenen bronzezeitlichen Schwerter und Beile sowie der Armschmuck ein zusammengehöriges Ensemble bilden.

Diskussion und Widerspruch

"Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen an den Objekten widersprechen eher einer Zusammengehörigkeit, als dass sie eine solche bestätigen. Betrachtet man die Scheibe – wie dann geboten – als Einzelobjekt, lässt sie sich nicht in die frühbronzezeitliche Motivwelt einfügen, eine zeitliche Einordnung in das erste Jahrtausend v. Chr. erscheint am ehesten wahrscheinlich", schreiben die Wissenschafter in ihrer Untersuchung, die nun im Fachblatt "Archäologische Informationen" erschienen ist. "Auf Grundlage dieser Gesamteinschätzung müssen sich alle bisherigen weiterführenden kulturgeschichtlichen Schlussfolgerungen und Interpretationen einer künftigen kritischen Diskussion stellen."

Das kommt freilich nicht überall gut an. Gegenüber "Zeit Online" zieht Harald Meller, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, die neuen Ergebnisse in Zweifel und ortet gar unwissenschaftliche Beweggründe, während Gebhard und Krause ihrem Kollegen vorwerfen, Beweisdefizite mit einem "ausgeprägten rhetorischen Hintergrund" zu kompensieren. Das letzte Wort im Streit um die 2013 zum Unesco-Dokumentenerbe erklärten Himmelsscheibe von Nebra dürfte wohl noch länger nicht gesprochen sein. (red, 3.9.2020)

Studie

Archäologische Informationen: "Kritische Anmerkungen zum Fundkomplex der sog. Himmelsscheibe von Nebra" (PDF)

Zum Thema

Artikel auf Zeit Online

Forscher bezweifeln Alter der Himmelsscheibe von Nebra - derStandard.at

Forscher bezweifeln Alter der Himmelsscheibe von Nebra

Der 1999 entdeckte Sensationsfund gilt als älteste Himmelsdarstellung der Welt. Zwei deutsche Wissenschafter halten das für unwahrscheinlich

Wie alt ist die Himmelsscheibe von Nebra?

Foto: Imago/Rolf Zoellner

Zwei Forscher bezweifeln, dass sie aus derselben Zeit stammt wie weitere Fundgegenstände.

Foto: Hildegard Burri-Bayer

Sie ist einer der bedeutendsten archäologischen Funde Deutschlands – und Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen: die 1999 entdeckte Himmelsscheibe von Nebra, die als älteste Himmelsdarstellung der Welt gilt. Genau das zweifeln Wissenschafter aus Frankfurt am Main und München nach neuen Analysen an. Sie halten die Himmelsscheibe zwar für echt, aber für deutlich jünger als bisher angenommen.

Rupert Gebhard, Direktor der Archäologischen Staatssammlung München, und Rüdiger Krause von der Universität Frankfurt/Main haben für ihre Untersuchung die bisherigen Forschungsergebnisse und Daten zu Fundort und Fundumständen neu analysiert. Ihr Ergebnis: Das Objekt ist nicht wie bisher angenommen mindestens 3.600 Jahre alt, sondern rund 1.000 Jahre jünger. Damit müsse der Fundgegenstand der Eisenzeit zugerechnet werden und nicht der Bronzezeit – und verliere auch seinen Titel als Rekordhalter unter den Himmelsdarstellungen.

Falscher Fundort?

Die rund zwei Kilogramm schwere und im Durchmesser 32 Zentimeter große Himmelsscheibe zeigt Sonne, Mond und nach Annahmen von Archäologen wohl auch die Plejaden. Entdeckt wurde sie, zusammen mit anderen Gegenständen, 1999 von zwei Raubgräbern nahe der Stadt Nebra in Sachsen-Anhalt. Diese verkauften die Funde illegal weiter, und die Himmelsscheibe wechselte mehrfach den Besitzer, ehe sie 2002 bei einem Hehler sichergestellt werden konnte. Auch die Begleitfunde wurden gesichert und die Raubgräber ausgeforscht. Sie machten später Angaben zum Fundort.

Gebhard und Krause melden nun Zweifel daran an: Sie stützen sich auf Nachuntersuchungen der Fundstelle und kommen zum Schluss, dass es sich dabei "mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um die Fundstelle der Raubgräber" handle. Es gebe zudem keine überzeugenden Hinweise darauf, dass die angeblich zusammen mit der Scheibe gefundenen bronzezeitlichen Schwerter und Beile sowie der Armschmuck ein zusammengehöriges Ensemble bilden.

Diskussion und Widerspruch

"Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen an den Objekten widersprechen eher einer Zusammengehörigkeit, als dass sie eine solche bestätigen. Betrachtet man die Scheibe – wie dann geboten – als Einzelobjekt, lässt sie sich nicht in die frühbronzezeitliche Motivwelt einfügen, eine zeitliche Einordnung in das erste Jahrtausend v. Chr. erscheint am ehesten wahrscheinlich", schreiben die Wissenschafter in ihrer Untersuchung, die nun im Fachblatt "Archäologische Informationen" erschienen ist. "Auf Grundlage dieser Gesamteinschätzung müssen sich alle bisherigen weiterführenden kulturgeschichtlichen Schlussfolgerungen und Interpretationen einer künftigen kritischen Diskussion stellen."

Das kommt freilich nicht überall gut an. Gegenüber "Zeit Online" zieht Harald Meller, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, die neuen Ergebnisse in Zweifel und ortet gar unwissenschaftliche Beweggründe, während Gebhard und Krause ihrem Kollegen vorwerfen, Beweisdefizite mit einem "ausgeprägten rhetorischen Hintergrund" zu kompensieren. Das letzte Wort im Streit um die 2013 zum Unesco-Dokumentenerbe erklärten Himmelsscheibe von Nebra dürfte wohl noch länger nicht gesprochen sein. (red, 3.9.2020)

Studie

Archäologische Informationen: "Kritische Anmerkungen zum Fundkomplex der sog. Himmelsscheibe von Nebra" (PDF)

Zum Thema

Artikel auf Zeit Online