360 Tage im Jahr fließt das Trinkwasser von der Steiermark nach Wien, an fünf Tagen sind die Rohre leer. Das Wasser wird in dieser Zeit in die Salza abgeleitet. „Abkehr“ nennen die Männer (und Frauen) in Blau die Reinigungsarbeiten, die jetzt durchgeführt werden. „Das ist ein historisches Wort und kommt vom Kehren mit dem Besen. In Wirklichkeit ist es nichts anderes als: Die Leitung wird entleert, wir machen einen Inspektionsgang und Reinigungsarbeiten“, erklärte Paul Hellmeier, Leiter der MA 31 (Wiener Wasser).

ORF

ORF

ORF

ORF

Eigene Waschmaschine reinigt die Rohre

Außerdem werden kleine Reparaturen durchgeführt, Risse im Leitungskanal etwa werden verspachtelt. Die Wartungsarbeiten den 111 Jahre alten Leitungen sind schwierig. Der Zeitdruck ist groß. Es ist feucht und kalt in den Rohren, nicht immer kann man aufrecht gehen, oft muss belüftet werden.

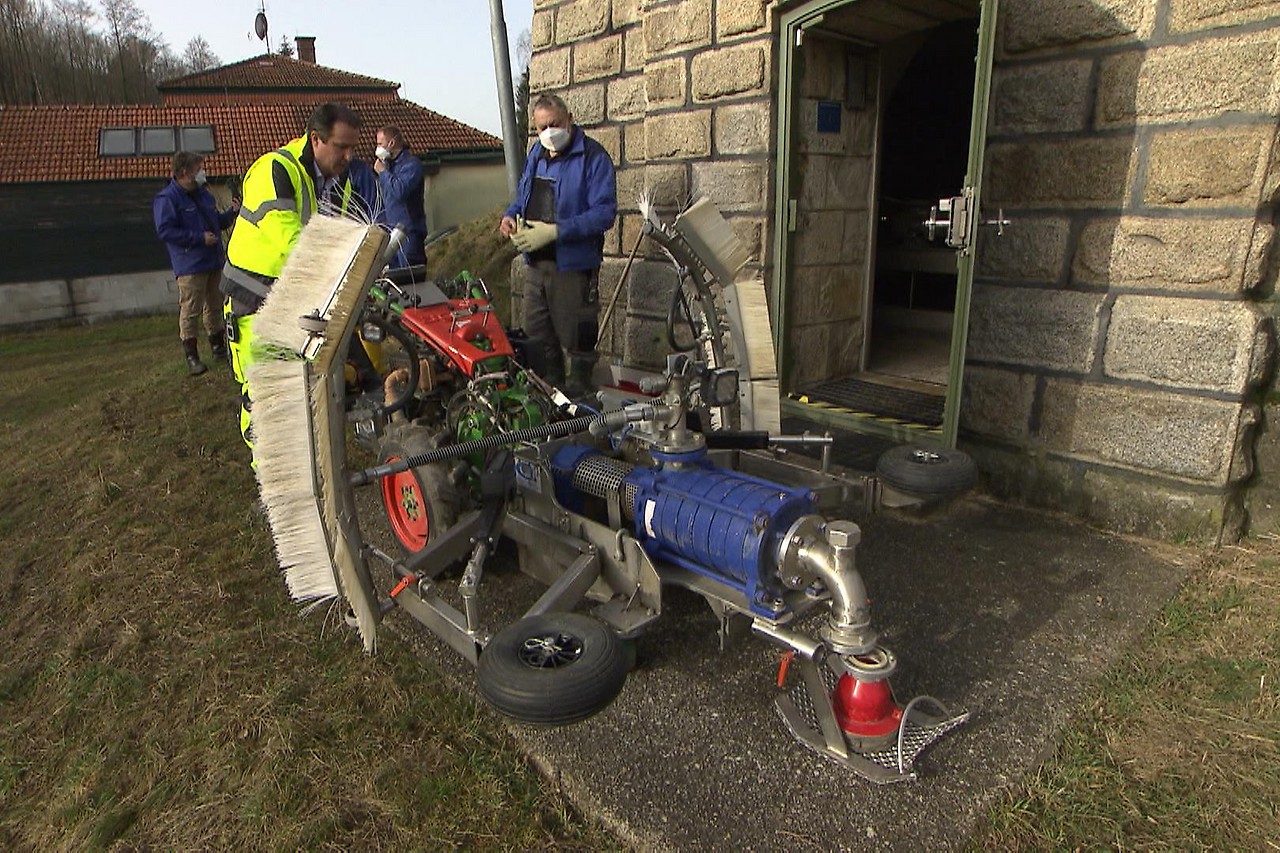

Gearbeitet wird nach einem genauen Zeitplan. Nach den Ausbesserungsarbeiten kommt die Stollenwaschmaschine zum Einsatz: eine Eigenkonstruktion von Mitarbeitern. „Die hat Bürsten, vorne wird über eine leistungsstarke Pumpe Wasser, das im Leitungskanal ist, angesaugt und der wird dann über die Bürsten einerseits mechanisch, aber auch über den Wasserstrahl gereinigt“, sagt Hellmeier. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten werden die Rohre gespült. Dann fließen wieder 220 Millionen Liter täglich vom Hochschwab nach Wien.

Große Investitionen in Wasserversorgung

Die jährlichen Investitionen in die Leitungen und historischen Bauwerke sind enorm. Doch die Trinkwasserversorgung der Bundeshauptstadt ist auch in Zukunft gesichert, wird betont. „Klimawandel, eine wachsende Stadt – irrsinnig viele Herausforderungen kommen auf uns zu. Aber Wien ist gut gerüstet mit unseren Hochquellwasserleitungen, aber wir arbeiten an einer Strategie, um auch bis 2050 sicherzustellen, dass die Wasserversorgung in gewohnter Qualität funktioniert“, sagte Klimaschutzstadtrat Jürgen Czernoshorszky.

25.02.2021, red, wien.ORF.at