Österreichische Kriegsgefangenenlager im 1. Weltkrieg

- Themenstarter josef

- Beginndatum

- Stichworte sigmundsherberg

Wien-Kaisermühlen

Zitat Harald41

Hier steht alles drinnen.

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklu...df/b008227.pdf

Also eines der vielen Sublager (Kriegsgefangenen-Arbeitskommando Hv13) von Stalag XVII A Kaisersteinbruch im 2. Weltkrieg!

Für den Zeitraum WKI 1914-18 fand ich nichts!

lg

josef

Ich hab mal gelesen/gehört das es auch in kaisermühlen bei der ehemaligen schiesstätte ein kriegsgefangenlager gegeben hat. Kann das wer bestätigen?

Hier steht alles drinnen.

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklu...df/b008227.pdf

Für den Zeitraum WKI 1914-18 fand ich nichts!

lg

josef

Wien 21. und 22.

Hallo Stoffi:

Mein Hinweis

bezieht sich nur auf den von Harald angeführten Link!

Genau genommen gab es hunderte kleinere Kriegsgefangenenlager, die alle als Sub-, Unter- oder Nebenlager der in der Tabelle von Beitrag #1 angeführten "großen" Stammlager eingerichtet wurden! Die Gefangenen arbeiteten in Betrieben, bei Bauvorhaben und vor allem in der Landwirtschaft. Ähnlich war es ja auch im 2. Weltkrieg, wobei damals das Lagerwesen noch ausgefeilter und für die Insassen weit schrecklicher war (-> KZ, Arbeitserziehungslager usw. ...).

So wurden z.B. 1916 für die Errichtung der "Floridsdorfer Hochbahn" in Wien 21. Kriegsgefangenenlager im Bereich der Siemensstraße (Wien 21.) für 2.000 Mann und nordwestlich des damaligen Verschiebebahnhofs Breitenlee (Wien 22.) Baracken für 4.000 Gefangene, errichtet. Diese Lager unterstanden dem Kriegsgefangenenlager Sigmundsherberg als Stammlager. Wegen des Einsatzes von hauptsächlich italienischen Gefangenen wird diese Hochbahnstrecke (Verbindung zwischen Nord- und Nordwestbahn) heute noch als "Italienerschleife" bezeichnet!

Und wie die Bezeichnung "Italienerschleife" in Wien 21. weisen in den "Weiten des Landes" noch viele Bezeichnungen wie "Russenstraße, Russenwald, Russenbrunnen" usw. auf den Einsatz von russischen Kriegsgefangenen im WKI hin...

lg

josef

es geht eben darum das die "Russenkirche" eben von italienischen und russischen Kriegsgefangen in Kaisermühlen gebaut wurde. Als Kaisermühlner bin ich eben damit aufgewachsen.

Mein Hinweis

Für den Zeitraum WKI 1914-18 fand ich nichts!

Genau genommen gab es hunderte kleinere Kriegsgefangenenlager, die alle als Sub-, Unter- oder Nebenlager der in der Tabelle von Beitrag #1 angeführten "großen" Stammlager eingerichtet wurden! Die Gefangenen arbeiteten in Betrieben, bei Bauvorhaben und vor allem in der Landwirtschaft. Ähnlich war es ja auch im 2. Weltkrieg, wobei damals das Lagerwesen noch ausgefeilter und für die Insassen weit schrecklicher war (-> KZ, Arbeitserziehungslager usw. ...).

So wurden z.B. 1916 für die Errichtung der "Floridsdorfer Hochbahn" in Wien 21. Kriegsgefangenenlager im Bereich der Siemensstraße (Wien 21.) für 2.000 Mann und nordwestlich des damaligen Verschiebebahnhofs Breitenlee (Wien 22.) Baracken für 4.000 Gefangene, errichtet. Diese Lager unterstanden dem Kriegsgefangenenlager Sigmundsherberg als Stammlager. Wegen des Einsatzes von hauptsächlich italienischen Gefangenen wird diese Hochbahnstrecke (Verbindung zwischen Nord- und Nordwestbahn) heute noch als "Italienerschleife" bezeichnet!

Und wie die Bezeichnung "Italienerschleife" in Wien 21. weisen in den "Weiten des Landes" noch viele Bezeichnungen wie "Russenstraße, Russenwald, Russenbrunnen" usw. auf den Einsatz von russischen Kriegsgefangenen im WKI hin...

lg

josef

"Russenkirche" Wien 22. - Kaisermühlen

Habe ein wenig "herumgegoogelt", nehme an, du meinst die...

-> Textauszug und Foto aus http://de.wikipedia.org/wiki/Koptische_Markuskirche_(Wien)

...das die "Russenkirche" eben von italienischen und russischen Kriegsgefangen in Kaisermühlen gebaut wurde...

... Koptische Markuskirche ist die älteste Kirche der Kopten in Wien. Bis zur Errichtung der Koptischen Kirche der Heiligen Jungfrau von Zeitoun im Jahre 2004 war sie das einzige Gotteshaus dieser christlichen Gemeinschaft in der Bundeshauptstadt. Sie ist in der Bevölkerung hauptsächlich unter dem Namen Russenkirche bekannt. Sie befindet sich in der Wagramer Straße im Bezirksteil Kaisermühlen des 22. Wiener Gemeindebezirkes Donaustadt.

Geschichte:

Das Kirchengebäude wurde während des Ersten Weltkrieges nach Plänen des Architekten Otto Prutscher 1917 unter Zuhilfenahme von russischen Kriegsgefangenen als katholische Notkirche errichtet. Diesem Umstand, und auch der Anleihen an nordosteuropäischen Stilformen wegen, wurde die Kirche im Volksmund stets Russenkirche genannt. Ihre Einweihung als Christkönigskirche erfolgte 1922. Sie wurde als Filialkirche der Pfarre Kaisermühlen inkorporiert.

Nachdem in den 1970er Jahren unmittelbar hinter der Kirche die UNO-City errichtet worden war, wurde sie von der Katholischen Kirche den dort tätigen UNO-Beamten anderer Konfessionen für deren Gottesdienste zur Verfügung gestellt. Seit dieser Zeit fanden daher regelmäßig sowohl evangelische als auch koptische Gottesdienste statt. Das Kircheninnere wurde so adaptiert, dass auch die Kopten ihre Gottesdienste abhalten konnten, bei denen der Altar für das Kirchenvolk nicht sichtbar sein darf...

Geschichte:

Das Kirchengebäude wurde während des Ersten Weltkrieges nach Plänen des Architekten Otto Prutscher 1917 unter Zuhilfenahme von russischen Kriegsgefangenen als katholische Notkirche errichtet. Diesem Umstand, und auch der Anleihen an nordosteuropäischen Stilformen wegen, wurde die Kirche im Volksmund stets Russenkirche genannt. Ihre Einweihung als Christkönigskirche erfolgte 1922. Sie wurde als Filialkirche der Pfarre Kaisermühlen inkorporiert.

Nachdem in den 1970er Jahren unmittelbar hinter der Kirche die UNO-City errichtet worden war, wurde sie von der Katholischen Kirche den dort tätigen UNO-Beamten anderer Konfessionen für deren Gottesdienste zur Verfügung gestellt. Seit dieser Zeit fanden daher regelmäßig sowohl evangelische als auch koptische Gottesdienste statt. Das Kircheninnere wurde so adaptiert, dass auch die Kopten ihre Gottesdienste abhalten konnten, bei denen der Altar für das Kirchenvolk nicht sichtbar sein darf...

Anhänge

-

223,5 KB Aufrufe: 27

Hallo Stoffi,

du hast überlesen, dass die Kirche als katholische gebaut, erst später von den Kopten mitbenutzt und schließlich an diese übergeben worden ist.

Aber du hast ziemlich sicher recht, dass der Name "Russenkirche" was mit den Erbauern zu tun haben müsste, da die Kopten ja Ägypter sind.

lg siebzehn

du hast überlesen, dass die Kirche als katholische gebaut, erst später von den Kopten mitbenutzt und schließlich an diese übergeben worden ist.

Aber du hast ziemlich sicher recht, dass der Name "Russenkirche" was mit den Erbauern zu tun haben müsste, da die Kopten ja Ägypter sind.

lg siebzehn

Flüchtlings- und Interniertenlager K.u.k. Monarchie

Hallo Luciano:

Willkommen im Forum!

Ein Buch mit dem Verzeichnis aller Flüchtlingslager der K.u.k. Monarchie ist mir nicht bekannt. Will es aber nicht ausschließen. Zu einigen einzelnen Lager - Standorten gibt es aber schon entsprechende Literatur...

Der nachfolgende Link enthält eine Liste mit den Orten der größten Flüchtlingslager der Monarchie. Wenn dich ein bestimmtes Lager (Ort) interessiert, gib es bitte bekannt und ich sehe nach, ob es dazu ein Buch gibt.

http://agso.uni-graz.at/mitterndorf/chronik/01_lager.htm

Hoffe, ein wenig weitergeholfen zu haben,

liebe Grüße nach Mailand

josef

Hallo Luciano:

Willkommen im Forum!

Es gibt ein Buch mit einer Liste von allen Lagern, Flüchtlinge der österreichisch-ungarischen Monarchie?

Der nachfolgende Link enthält eine Liste mit den Orten der größten Flüchtlingslager der Monarchie. Wenn dich ein bestimmtes Lager (Ort) interessiert, gib es bitte bekannt und ich sehe nach, ob es dazu ein Buch gibt.

http://agso.uni-graz.at/mitterndorf/chronik/01_lager.htm

Hoffe, ein wenig weitergeholfen zu haben,

liebe Grüße nach Mailand

josef

L

dank Josef

Ich versuche, herauszufinden, wo sie von Gorizia abgeschlossen werden können Flüchtlinge waren slowenischer Herkunft.

PS

Es tut uns leid, dass Sie wissen, gibt es eine Thema im Forum über die Verwaltung der Studienanfänger, besonders die der Tod des Militärs?

Ich habe eine relative (original Küstenland) fiel in der Schlacht des Dnjestr Sinkov 1915.07.15, aber die Kommunikation des Todes stat wird erst 1918 gemacht und die Stadt Radkersburg.

Sorry, wenn ich ging ein wenig off topic in Bezug auf die Post

Ciao dall'EXPO 2015

Ich versuche, herauszufinden, wo sie von Gorizia abgeschlossen werden können Flüchtlinge waren slowenischer Herkunft.

PS

Es tut uns leid, dass Sie wissen, gibt es eine Thema im Forum über die Verwaltung der Studienanfänger, besonders die der Tod des Militärs?

Ich habe eine relative (original Küstenland) fiel in der Schlacht des Dnjestr Sinkov 1915.07.15, aber die Kommunikation des Todes stat wird erst 1918 gemacht und die Stadt Radkersburg.

Sorry, wenn ich ging ein wenig off topic in Bezug auf die Post

Ciao dall'EXPO 2015

L

OK, I'm sorry.

Also for me it's better in English.

I wrote thanks to Josef for his prompt reply.

The aim of my research is to find the probably camp where my relatives could be refugees during the WWI.

They were from Gorizia (Gorz) and they had slovenian origin, so maybe there were a different camp respect to the Warna one.

PS

I know that it's not pertinent to this Topic but anyone knows if in the forum there is a discussion that talk about death registration: like who was in charge to do it for the soldiers, the Parish where he died? A special office? An Hospital?

Ciao from EXPO 2015

Also for me it's better in English.

I wrote thanks to Josef for his prompt reply.

The aim of my research is to find the probably camp where my relatives could be refugees during the WWI.

They were from Gorizia (Gorz) and they had slovenian origin, so maybe there were a different camp respect to the Warna one.

PS

I know that it's not pertinent to this Topic but anyone knows if in the forum there is a discussion that talk about death registration: like who was in charge to do it for the soldiers, the Parish where he died? A special office? An Hospital?

Ciao from EXPO 2015

M

Guten Abend,

bin Neue hier und habe mich noch nicht zurecht gefunden. Möchte mich vorstellen( wenn in falsche Thema, bitte um Entschuldigung und Korrektur von Moderator).

Ich bin Mihail - 53 Jahre, lebe in Niedersachsen und versuche meine Ahnenlinie zu erforschen. Meine Frage betrifft das Thema Russische Gefangene in 1 Weltkrieg. Ich versuche herauszufinden ob irgendwo in Österreichische Archiven die Unterlagen mit Namen von Kriegsgefangenen existiert.

MfG

bin Neue hier und habe mich noch nicht zurecht gefunden. Möchte mich vorstellen( wenn in falsche Thema, bitte um Entschuldigung und Korrektur von Moderator).

Ich bin Mihail - 53 Jahre, lebe in Niedersachsen und versuche meine Ahnenlinie zu erforschen. Meine Frage betrifft das Thema Russische Gefangene in 1 Weltkrieg. Ich versuche herauszufinden ob irgendwo in Österreichische Archiven die Unterlagen mit Namen von Kriegsgefangenen existiert.

MfG

Suche nach Verzeichnis russischer Kgf. WKI

Hallo Mihail,

versuche es einmal beim "Österreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv"

http://www.oesta.gv.at/site/5222/default.aspx

...versuche meine Ahnenlinie zu erforschen. Meine Frage betrifft das Thema Russische Gefangene in 1 Weltkrieg. Ich versuche herauszufinden ob irgendwo in Österreichische Archiven die Unterlagen mit Namen von Kriegsgefangenen existiert...

versuche es einmal beim "Österreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv"

http://www.oesta.gv.at/site/5222/default.aspx

Anhänge

-

5,6 KB Aufrufe: 20

Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt (Sporonnyék) im heutigen Burgenland:

Das Kriegsgefangenenlager des 1. Weltkriegs in Neckenmarkt im Mittleren Burgenland war flächenmäßig eines der größten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Das Lager erstreckte sich über den ganzen nordöstlichen Höhenzug des Ödenburger Gebirges. Es hatte eine Länge von mehr als 2 km. Die Voraussetzung für die Errichtung eines Lagers dieser Größenordnung war für die Militärbehörden ideal gegeben.

Zu Anfang des Jahres 1915 erfolgte bereits eine kommissionelle Besichtigung der zur Auswahl vorgesehenen Bauplätze für die notwendige Erweiterung des Lagers. Das Lager Neckenmarkt soll fähig sein genug Platz für 15 000 kriegsgefangene Serben zu bieten.

Am 14. Juli 1916 legte der Lagerkommandant General Niemeczek dem k.u.k. Kriegsministerium in Wien auf direktem Wege eine dringliche Meldung vor, in welcher er berichtete, dass sich mit genanntem Tage 595 russische Kriegsgefangene darunter 41 Offiziere im Kriegsgefangenlager Sopronnyék befinden und außerdem 5 054 bosnisch-herzegowinische Landesangehörige beiderlei Geschlechts und jeglichen Alters als Internierte im Lager festgehalten werden.

Krankenstation im Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt

Im Lager Neckenmarkt gab es zwei am Rande des Lagers errichtete getrennte Gruppen für erkrankte Kriegsgefangene und Zivilinternierte. Die Krankengruppe hatte 14 Baracken. Die zweite Gruppe war die sogenannte Infektionsgruppe. In diese Gruppe wurden ausschließlich jene Kriegsgefangenen und Internierten eingeliefert, die übertragbare und ansteckende Krankheiten wie Lungenerkrankungen, Gelbfieber, Rote Ruhr, Cholera oder Typhus hatten.

Die Freilassung der ersten Kriegsgefangenen

Die Freilassung der ersten russischen Kriegsgefangenen nach der Ratifizierung des Friedensschlusses von Brest – Litovsk mit Russland am 4. Juli 1918. Viele russische Kriegsgefangene standen den revolutionären Vorgängen in ihrer Heimat verunsichert und skeptisch gegenüber. Es gab aber auch Kriegsgefangene, welche ersuchten in Österreich zu bleiben. Die betroffenen Personen konnten einen Antrag stellen. Kein Gefangener wurde gegen seinen Willen repatriiert (zurück in sein Land geschickt). Sie mussten auch nicht gegen ihren Willen für die österreichisch-ungarische Armee kämpfen.

Die Militärseelensorge im Lager Neckenmarkt

Die österreichisch-ungarische Monarchie erlaubte den Kriegsgefangenen die freie Religionsausübung. Der Sonn – und Feiertag galt allgemein als Ruhetag. Ausnahmen waren die Erntezeit. Mussten die Kriegsgefangenen aufgrund der Umstände an Sonn – oder Feiertagen arbeiten bekamen sie eine Arbeitszulage. Für Muslime galt der Freitag als Ruhetag, ihrer Religion entsprechend. Sie bekamen auch ihre Fleischration, wobei bei den Muslimen kein Schweinefleisch vorhanden war, freitags.

Quelle: deutschwestungarn (Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt (Sporonnyék)

Soldatenfriedhof Neckenmarkt:

Den Friedhof konnte ich zuletzt besuchen zwischen den Weinstrassen etwas abgelegen des Ortes Haschendorf!

unter Wiki fanden sich diese Zeilen zu diesen Thema:

Der Soldatenfriedhof Neckenmarkt wurde 1916 als Ergänzung für das Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt im damaligen Deutsch-Westungarn – heute Burgenland – angelegt. Beigesetzt wurden hier verstorbene kriegsgefangene Soldaten, aber auch Zivilisten aus Bosnien-Herzegowina, die wegen vermuteter politischer Unzuverlässigkeit aus ihrer im Kriegsgebiet gelegenen Heimat entfernt worden waren.

Das Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt umfasste Grundstücke in den Katastralgemeinden Neckenmarkt und Haschendorf. Der Soldatenfriedhof Neckenmarkt befindet sich auf einem 4410 Quadratmeter großen Grundstück in Haschendorf, wo er 1916 auf einem unter Berufung auf das ungarische Kriegsleistungsgesetz von 1912 beschlagnahmten Grundstück angelegt, später erweitert und zu einem unbekannten Zeitpunkt auf die heutige Größe verkleinert wurde. Eine unbekannte Anzahl von Gräbern kam dadurch außerhalb des Friedhofs zu liegen und befindet sich heute vergessen auf wieder landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Während über die Zahl der hier beigesetzten verstorbenen Soldaten unklare und widersprüchliche Angaben vorliegen, gibt es über die ebenfalls hier bestatteten Zivilinternierten kaum Angaben. Einem Bericht der Gemeinde Neckenmarkt an die burgenländische Landesregierung aus dem Jahr 1936 zufolge wurden auf dem Soldatenfriedhof 495 Militärangehörige und 328 internierte Zivilisten beigesetzt. Quelle für diese Angabe war das Sterberegister, dem allerdings ein Band mit geschätzt bis zu 1.500 Einträgen fehlt. Mit 177 Militärangehörigen und 225 nennt die staatliche Sterbematrik allerdings andere Zahlen. Anlässlich einer der häufigen Überprüfungen des Friedhofs durch einen Vertreter des Reichsstatthalters für Niederdonau wurde am 24. September 1940 die Zahl der Gräber von Militärangehörigen mit 713 festgelegt. Zu diesen kamen noch jene der 95 auf dem Gedenkstein angeführten Italiener, von denen zwei zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Italien überführt worden waren. Die Massengräber der Zivilinternierten waren kein Thema.

1922 wurde für die hier beigesetzten italienischen Soldaten ein Denkmal in Form eines Obelisken errichtet. Die Weihe fand im Rahmen einer militärischen Feier mit Vertretern österreichischer Behörden, des Bundesheeres und einer italienischen Delegation statt.

Aus dem Jahr 1936 ist Schriftverkehr zwischen der Gemeinde und dem Land erhalten, in dem sich Neckenmarkt um einen Rückersatz der Instandhaltungskosten für den Soldatenfriedhof durch das Burgenland bemüht. Über den Erhaltungszustand des Friedhofs gibt es während dieser Zeit unterschiedliche Aussagen.

Während der NS-Zeit waren die nationalsozialistischen Behörden im Auftrag des Statthalters von Niederdonau um ein ansprechendes Erscheinungsbild des Friedhofs bemüht, um beim italienischen Bündnispartner einen guten Eindruck zu hinterlassen. Eine geplante Überführung der sterblichen Überreste der Italiener auf dem Wiener Zentralfriedhof kam nicht zu Stande.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1944, übergab Neckenmarkt, das die Pflege und Erhaltung des Soldatenfriedhofs übernommen hatte, obwohl dieser auf dem Gemeindegebiet von Haschendorf lag, der Gemeinde Haschendorf mit der Begründung, den damit verbundenen Verwaltungs- und Arbeitsaufwand nicht mehr leisten zu können.

die Ruhestätte zwischen den Weinstrassen:

Das Kriegsgefangenenlager des 1. Weltkriegs in Neckenmarkt im Mittleren Burgenland war flächenmäßig eines der größten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Das Lager erstreckte sich über den ganzen nordöstlichen Höhenzug des Ödenburger Gebirges. Es hatte eine Länge von mehr als 2 km. Die Voraussetzung für die Errichtung eines Lagers dieser Größenordnung war für die Militärbehörden ideal gegeben.

Zu Anfang des Jahres 1915 erfolgte bereits eine kommissionelle Besichtigung der zur Auswahl vorgesehenen Bauplätze für die notwendige Erweiterung des Lagers. Das Lager Neckenmarkt soll fähig sein genug Platz für 15 000 kriegsgefangene Serben zu bieten.

Am 14. Juli 1916 legte der Lagerkommandant General Niemeczek dem k.u.k. Kriegsministerium in Wien auf direktem Wege eine dringliche Meldung vor, in welcher er berichtete, dass sich mit genanntem Tage 595 russische Kriegsgefangene darunter 41 Offiziere im Kriegsgefangenlager Sopronnyék befinden und außerdem 5 054 bosnisch-herzegowinische Landesangehörige beiderlei Geschlechts und jeglichen Alters als Internierte im Lager festgehalten werden.

Krankenstation im Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt

Im Lager Neckenmarkt gab es zwei am Rande des Lagers errichtete getrennte Gruppen für erkrankte Kriegsgefangene und Zivilinternierte. Die Krankengruppe hatte 14 Baracken. Die zweite Gruppe war die sogenannte Infektionsgruppe. In diese Gruppe wurden ausschließlich jene Kriegsgefangenen und Internierten eingeliefert, die übertragbare und ansteckende Krankheiten wie Lungenerkrankungen, Gelbfieber, Rote Ruhr, Cholera oder Typhus hatten.

Die Freilassung der ersten Kriegsgefangenen

Die Freilassung der ersten russischen Kriegsgefangenen nach der Ratifizierung des Friedensschlusses von Brest – Litovsk mit Russland am 4. Juli 1918. Viele russische Kriegsgefangene standen den revolutionären Vorgängen in ihrer Heimat verunsichert und skeptisch gegenüber. Es gab aber auch Kriegsgefangene, welche ersuchten in Österreich zu bleiben. Die betroffenen Personen konnten einen Antrag stellen. Kein Gefangener wurde gegen seinen Willen repatriiert (zurück in sein Land geschickt). Sie mussten auch nicht gegen ihren Willen für die österreichisch-ungarische Armee kämpfen.

Die Militärseelensorge im Lager Neckenmarkt

Die österreichisch-ungarische Monarchie erlaubte den Kriegsgefangenen die freie Religionsausübung. Der Sonn – und Feiertag galt allgemein als Ruhetag. Ausnahmen waren die Erntezeit. Mussten die Kriegsgefangenen aufgrund der Umstände an Sonn – oder Feiertagen arbeiten bekamen sie eine Arbeitszulage. Für Muslime galt der Freitag als Ruhetag, ihrer Religion entsprechend. Sie bekamen auch ihre Fleischration, wobei bei den Muslimen kein Schweinefleisch vorhanden war, freitags.

Quelle: deutschwestungarn (Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt (Sporonnyék)

Soldatenfriedhof Neckenmarkt:

Den Friedhof konnte ich zuletzt besuchen zwischen den Weinstrassen etwas abgelegen des Ortes Haschendorf!

unter Wiki fanden sich diese Zeilen zu diesen Thema:

Der Soldatenfriedhof Neckenmarkt wurde 1916 als Ergänzung für das Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt im damaligen Deutsch-Westungarn – heute Burgenland – angelegt. Beigesetzt wurden hier verstorbene kriegsgefangene Soldaten, aber auch Zivilisten aus Bosnien-Herzegowina, die wegen vermuteter politischer Unzuverlässigkeit aus ihrer im Kriegsgebiet gelegenen Heimat entfernt worden waren.

Das Kriegsgefangenenlager Neckenmarkt umfasste Grundstücke in den Katastralgemeinden Neckenmarkt und Haschendorf. Der Soldatenfriedhof Neckenmarkt befindet sich auf einem 4410 Quadratmeter großen Grundstück in Haschendorf, wo er 1916 auf einem unter Berufung auf das ungarische Kriegsleistungsgesetz von 1912 beschlagnahmten Grundstück angelegt, später erweitert und zu einem unbekannten Zeitpunkt auf die heutige Größe verkleinert wurde. Eine unbekannte Anzahl von Gräbern kam dadurch außerhalb des Friedhofs zu liegen und befindet sich heute vergessen auf wieder landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Während über die Zahl der hier beigesetzten verstorbenen Soldaten unklare und widersprüchliche Angaben vorliegen, gibt es über die ebenfalls hier bestatteten Zivilinternierten kaum Angaben. Einem Bericht der Gemeinde Neckenmarkt an die burgenländische Landesregierung aus dem Jahr 1936 zufolge wurden auf dem Soldatenfriedhof 495 Militärangehörige und 328 internierte Zivilisten beigesetzt. Quelle für diese Angabe war das Sterberegister, dem allerdings ein Band mit geschätzt bis zu 1.500 Einträgen fehlt. Mit 177 Militärangehörigen und 225 nennt die staatliche Sterbematrik allerdings andere Zahlen. Anlässlich einer der häufigen Überprüfungen des Friedhofs durch einen Vertreter des Reichsstatthalters für Niederdonau wurde am 24. September 1940 die Zahl der Gräber von Militärangehörigen mit 713 festgelegt. Zu diesen kamen noch jene der 95 auf dem Gedenkstein angeführten Italiener, von denen zwei zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Italien überführt worden waren. Die Massengräber der Zivilinternierten waren kein Thema.

1922 wurde für die hier beigesetzten italienischen Soldaten ein Denkmal in Form eines Obelisken errichtet. Die Weihe fand im Rahmen einer militärischen Feier mit Vertretern österreichischer Behörden, des Bundesheeres und einer italienischen Delegation statt.

Aus dem Jahr 1936 ist Schriftverkehr zwischen der Gemeinde und dem Land erhalten, in dem sich Neckenmarkt um einen Rückersatz der Instandhaltungskosten für den Soldatenfriedhof durch das Burgenland bemüht. Über den Erhaltungszustand des Friedhofs gibt es während dieser Zeit unterschiedliche Aussagen.

Während der NS-Zeit waren die nationalsozialistischen Behörden im Auftrag des Statthalters von Niederdonau um ein ansprechendes Erscheinungsbild des Friedhofs bemüht, um beim italienischen Bündnispartner einen guten Eindruck zu hinterlassen. Eine geplante Überführung der sterblichen Überreste der Italiener auf dem Wiener Zentralfriedhof kam nicht zu Stande.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1944, übergab Neckenmarkt, das die Pflege und Erhaltung des Soldatenfriedhofs übernommen hatte, obwohl dieser auf dem Gemeindegebiet von Haschendorf lag, der Gemeinde Haschendorf mit der Begründung, den damit verbundenen Verwaltungs- und Arbeitsaufwand nicht mehr leisten zu können.

die Ruhestätte zwischen den Weinstrassen:

Anhänge

-

1,2 MB Aufrufe: 12

-

1,8 MB Aufrufe: 12

-

648,9 KB Aufrufe: 10

-

899,1 KB Aufrufe: 10

-

1,2 MB Aufrufe: 10

-

850,7 KB Aufrufe: 14

-

1,3 MB Aufrufe: 14

Lager Grödig:

Forschung über armenische Kriegsgefangene

ORF

Lager Grödig 1918

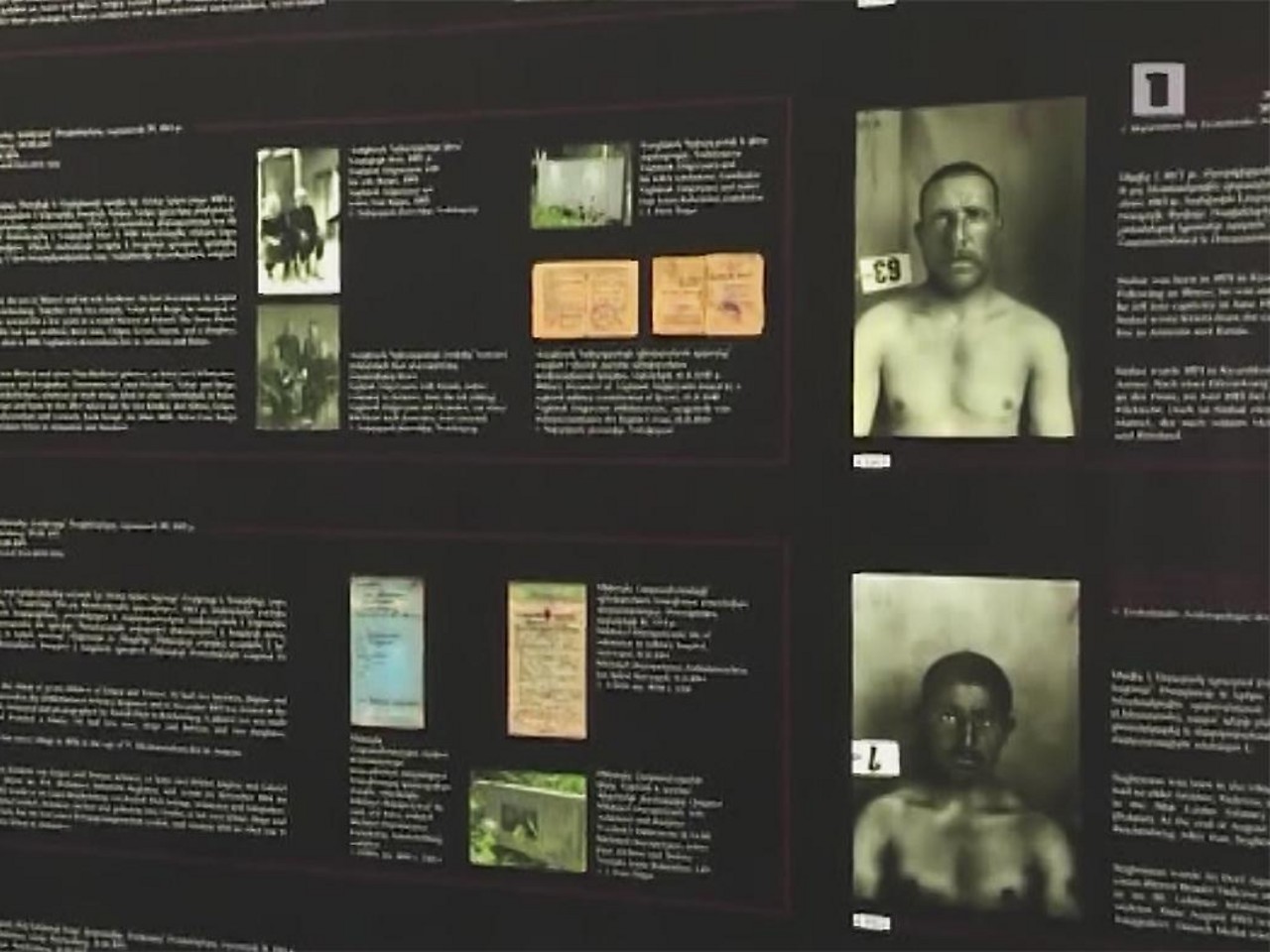

Eine Wissenschafterin der Uni Salzburg untersucht die Schicksale von armenischen Kriegsgefangenen, die im Ersten Weltkrieg im riesigen und berüchtigten Lager Grödig (Flachgau) untergebracht waren. Sie hat Lebenswege von 20 Soldaten erforscht und Nachkommen in Armenien aufgespürt.

Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen

20.10.2019, Wissenschaft: Forschung über armenische Kriegsgefangene

Forschung über armenische Kriegsgefangene

ORF

Lager Grödig 1918

Eine Wissenschafterin der Uni Salzburg untersucht die Schicksale von armenischen Kriegsgefangenen, die im Ersten Weltkrieg im riesigen und berüchtigten Lager Grödig (Flachgau) untergebracht waren. Sie hat Lebenswege von 20 Soldaten erforscht und Nachkommen in Armenien aufgespürt.

Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen

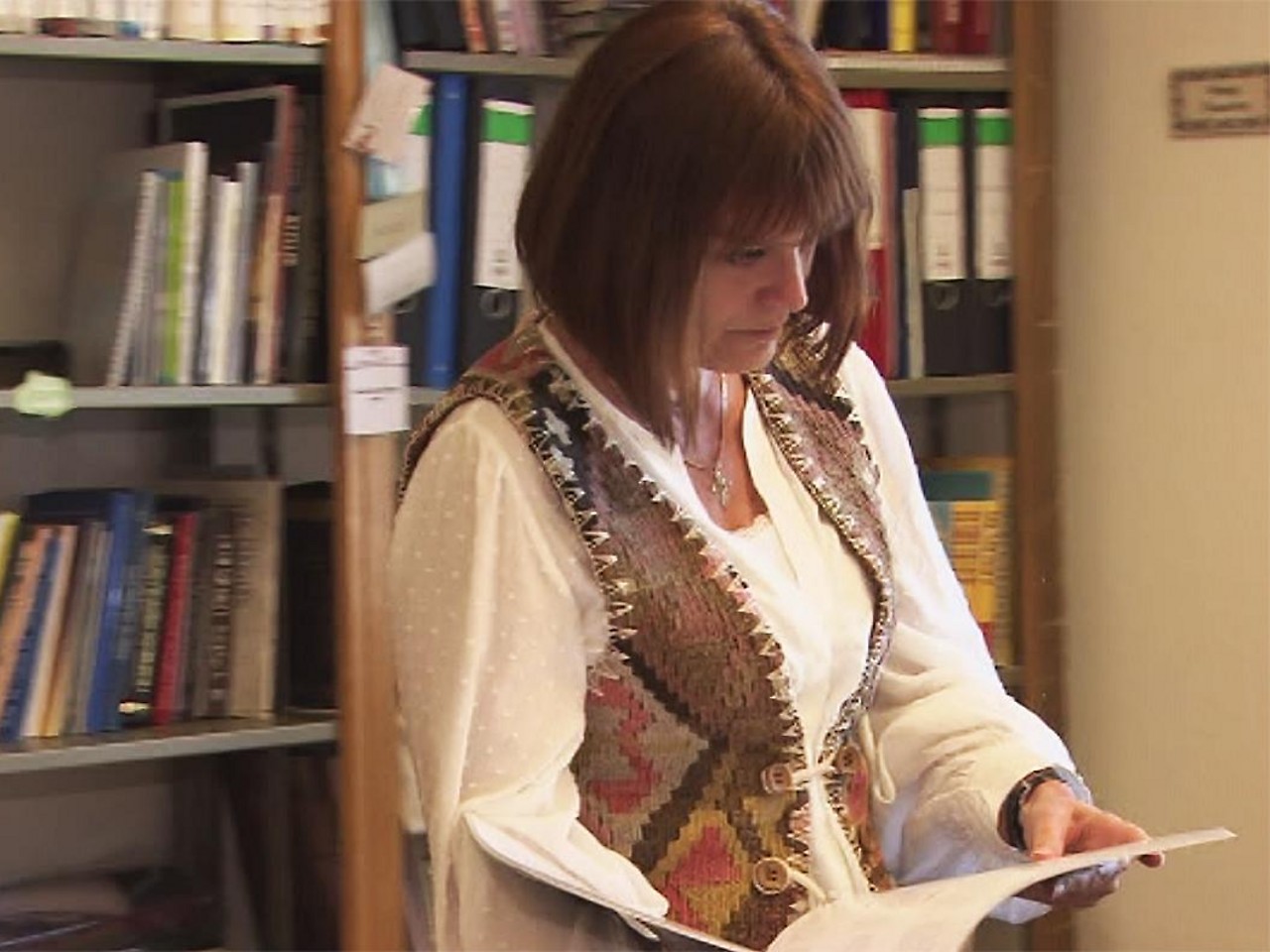

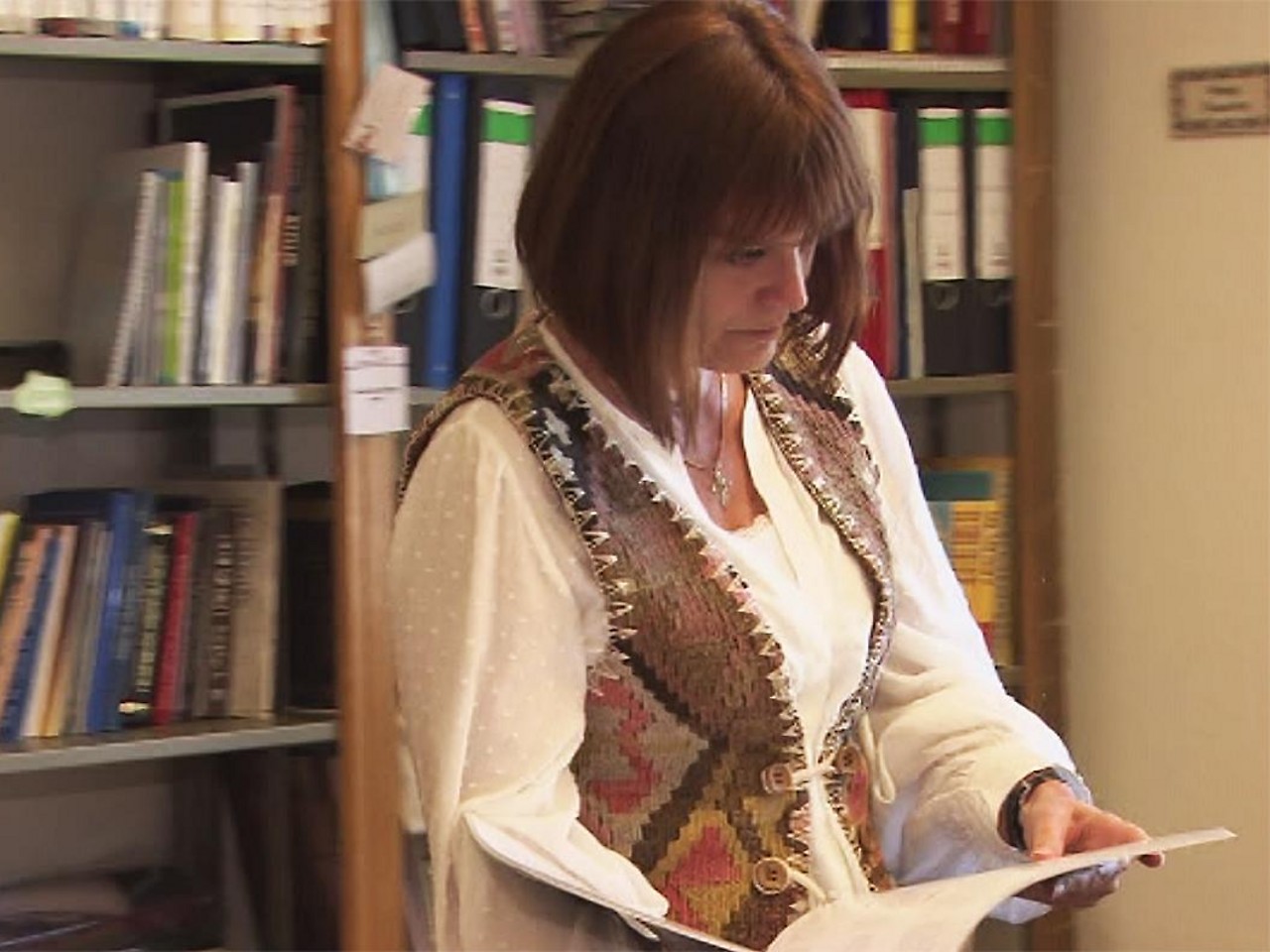

Das Schicksal dieser Soldaten war bisher unbekannt. Die Armenier hatten im Ersten Weltkrieg in der Armee des russischen Zaren gegen Österreich-Ungarn gekämpft und waren in Kriegsgefangenschaft geraten. Ihrem Schicksal ist Jasmine Dum-Tragut nachgegangen.

Sie ist die einzige habilitierte Armenologin in Österreich: „Ich versuche mit meiner Arbeit auch, die Geschichte mit der Gegenwart zu verbinden. Wir schauen, wie ihr Leben in Armenien nach der Kriegsgefangenschaft weitergegangen ist.“

Geforscht wurde in historischen Archiven ebenso wie in Armenien.

ORF

ORF

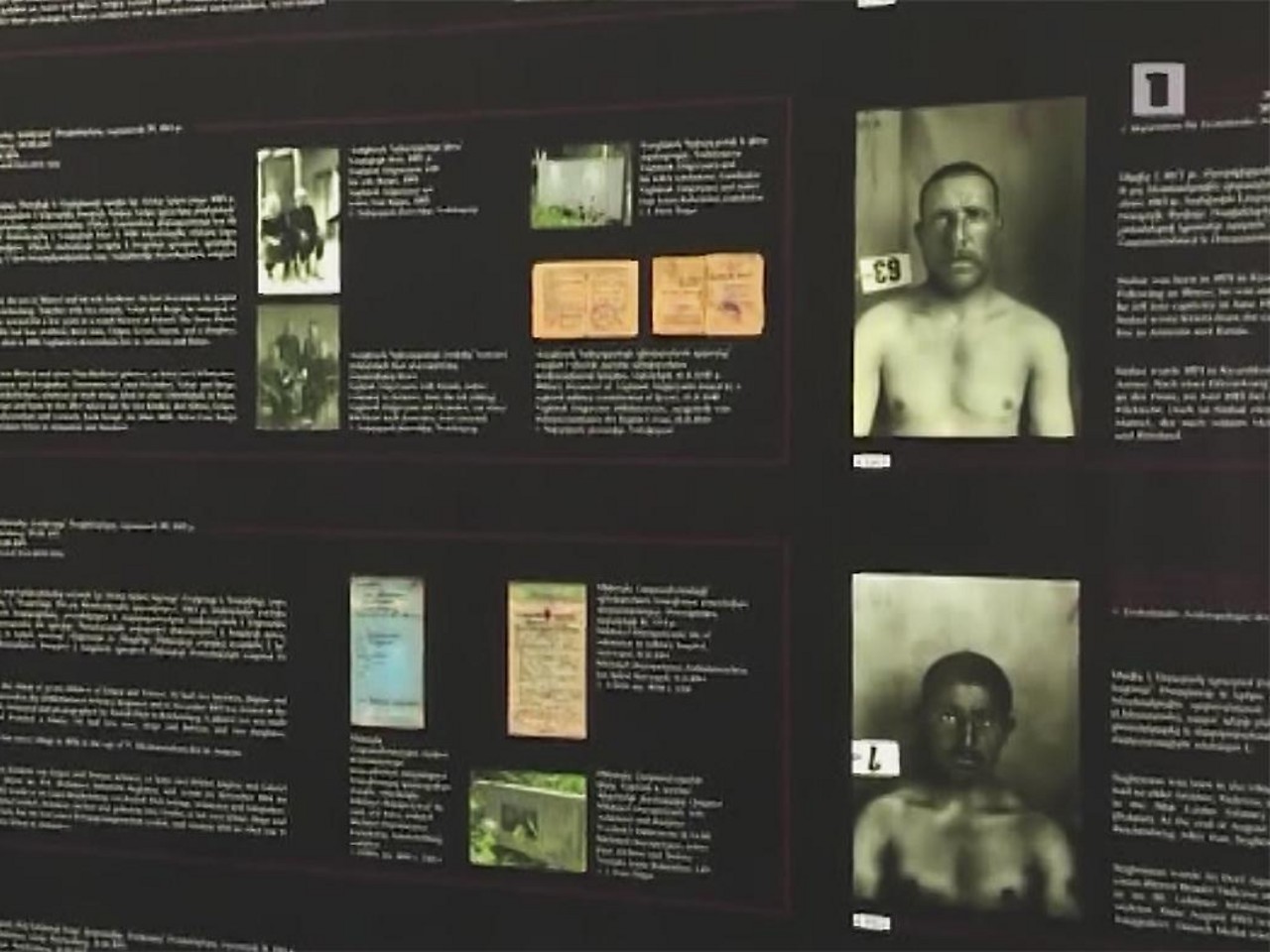

Historisches Foto eines armenischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkrieges im Lager Grödig (Flachgau)

ORF

ORF

Abformung des Kopfes eines Kriegsgefangenen in Grödig durch „Rassenforscher“

ORF

Historikerin und Armenologin Jasmine Dum-Tragut

ORF

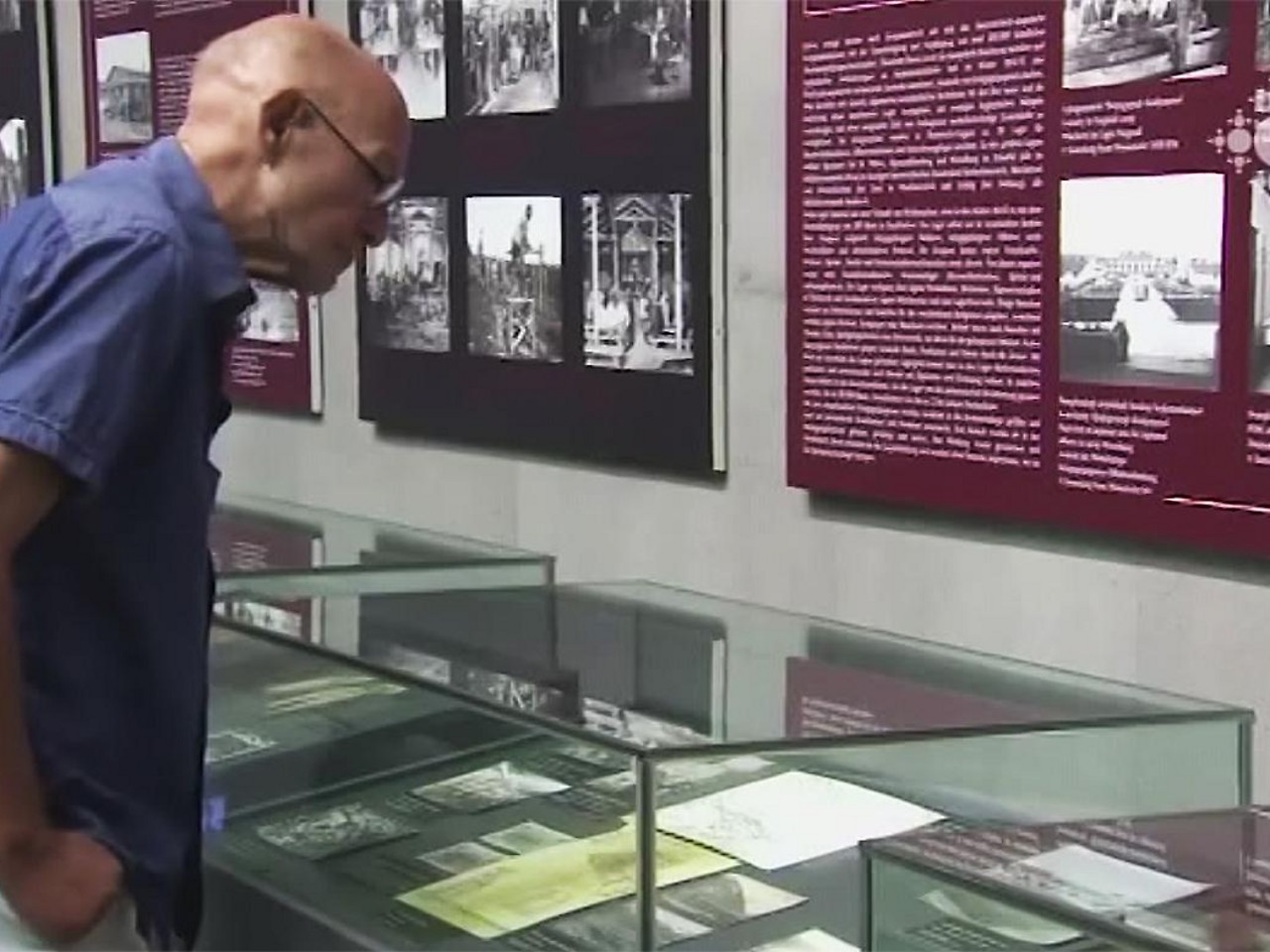

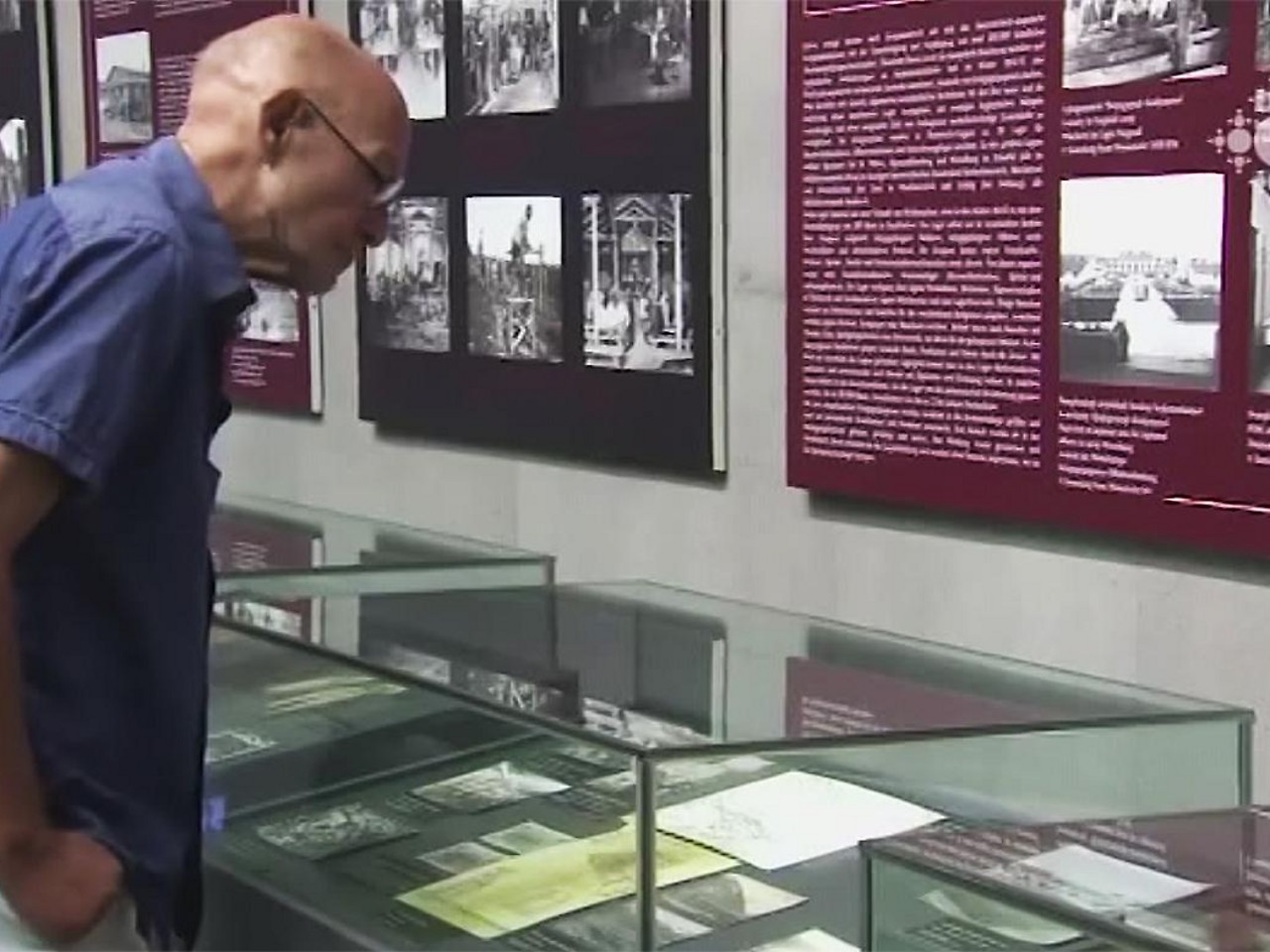

Ausstellung über Salzburger Forschungen in Armenien

ORF

Ausstellung über Salzburger Forschungen in Armenien

ORF

Die Wissenschaftlerin fuhr mit ihrem Team in entlegene Dörfer, sprach mit den Ältesten, ging auf Spurensuche nach Verwandten – bis sie fündig wurde: „Die Freude vieler Menschen war groß, dass sie etwas über ihre Vorfahren erfahren. Manche sahen das erste Mal ein Foto. Das war oft auch traurig, schockierend, wenn wir zum Beispiel herausgefunden haben, dass der Großvater zwar zurückgekehrt ist. Aber dann in der Stalinzeit hingerichtet wurde. Wir hatten das einige Male. Das waren traurige Momente. Aber die Reaktionen insgesamt waren immer positiv.“

Viele Kontakte zur Bevölkerung Armeniens

Der Großvater von Arus Avanesyan war einer der Kriegsgefangenen, deren Schicksal die Salzburger Historikerin Dum-Tragut erforscht hat: „Ich weiß nichts über meinen Opa Grigor. Wann und wohin er damals gegangen ist, ich habe ihn nicht gekannt, ihn niemals gesehen. Er sieht aber aus wie mein Papa Simon.“

Eine Grundlage für die Forschungsarbeit der Salzburger Wissenschaftlerin war auch die umstrittene Arbeit des österreichischen Anthropologen Rudolf Pöch. Dieser führte 1916 im Lager Grödig seine Vermessungen an Menschen durch. Experten sehen seine Arbeiten und Schlussfolgerungen als Vorstufe zur „Rassenforschung“, „Rassentheorie“ und zum „Herrenmenschentum“ der Nazis.

„Annähernd so menschenverachtend“ wie bei den Nazis

Die Salzburger Forscherin sagt dazu, es sei eine wissenschaftliche Strömung dieser Zeit gewesen: „Weil man sich für andere Völker interessiert hat. Man wollte sie auch in anthropologischen Zahlen und Messdaten begreifen. Wenn man sich dann die Vermessungsblätter genauer ansieht und schaut, was und in welcher Form diese Dinge notiert wurden: Diese Anmerkungen grenzen schon an NS-Betrachtungsweisen – nicht in dieser brutalen und so menschenverachtenden Form wie im Zweiten Weltkrieg. Aber annähernd.“

In der armenischen Hauptstadt Jerewan läuft nun seit wenigen Wochen eine Ausstellung über Ergebnisse des wissenschaftlichen Projektes der Uni Salzburg. Die Forschungen wurden von der Regierung des Kleinstaates im Südkaukasus finanziell und personell unterstützt.

Sie ist die einzige habilitierte Armenologin in Österreich: „Ich versuche mit meiner Arbeit auch, die Geschichte mit der Gegenwart zu verbinden. Wir schauen, wie ihr Leben in Armenien nach der Kriegsgefangenschaft weitergegangen ist.“

Geforscht wurde in historischen Archiven ebenso wie in Armenien.

Historisches Foto eines armenischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkrieges im Lager Grödig (Flachgau)

Abformung des Kopfes eines Kriegsgefangenen in Grödig durch „Rassenforscher“

ORF

Historikerin und Armenologin Jasmine Dum-Tragut

ORF

Ausstellung über Salzburger Forschungen in Armenien

ORF

Ausstellung über Salzburger Forschungen in Armenien

ORF

Die Wissenschaftlerin fuhr mit ihrem Team in entlegene Dörfer, sprach mit den Ältesten, ging auf Spurensuche nach Verwandten – bis sie fündig wurde: „Die Freude vieler Menschen war groß, dass sie etwas über ihre Vorfahren erfahren. Manche sahen das erste Mal ein Foto. Das war oft auch traurig, schockierend, wenn wir zum Beispiel herausgefunden haben, dass der Großvater zwar zurückgekehrt ist. Aber dann in der Stalinzeit hingerichtet wurde. Wir hatten das einige Male. Das waren traurige Momente. Aber die Reaktionen insgesamt waren immer positiv.“

Viele Kontakte zur Bevölkerung Armeniens

Der Großvater von Arus Avanesyan war einer der Kriegsgefangenen, deren Schicksal die Salzburger Historikerin Dum-Tragut erforscht hat: „Ich weiß nichts über meinen Opa Grigor. Wann und wohin er damals gegangen ist, ich habe ihn nicht gekannt, ihn niemals gesehen. Er sieht aber aus wie mein Papa Simon.“

Eine Grundlage für die Forschungsarbeit der Salzburger Wissenschaftlerin war auch die umstrittene Arbeit des österreichischen Anthropologen Rudolf Pöch. Dieser führte 1916 im Lager Grödig seine Vermessungen an Menschen durch. Experten sehen seine Arbeiten und Schlussfolgerungen als Vorstufe zur „Rassenforschung“, „Rassentheorie“ und zum „Herrenmenschentum“ der Nazis.

„Annähernd so menschenverachtend“ wie bei den Nazis

Die Salzburger Forscherin sagt dazu, es sei eine wissenschaftliche Strömung dieser Zeit gewesen: „Weil man sich für andere Völker interessiert hat. Man wollte sie auch in anthropologischen Zahlen und Messdaten begreifen. Wenn man sich dann die Vermessungsblätter genauer ansieht und schaut, was und in welcher Form diese Dinge notiert wurden: Diese Anmerkungen grenzen schon an NS-Betrachtungsweisen – nicht in dieser brutalen und so menschenverachtenden Form wie im Zweiten Weltkrieg. Aber annähernd.“

In der armenischen Hauptstadt Jerewan läuft nun seit wenigen Wochen eine Ausstellung über Ergebnisse des wissenschaftlichen Projektes der Uni Salzburg. Die Forschungen wurden von der Regierung des Kleinstaates im Südkaukasus finanziell und personell unterstützt.

Kriegsgefangenenfriedhof Frauenkirchen:

Kriegsgefangenen und Internierungslager Boldogasszony/Frauenkirchen

Die Errichtung des Kriegsgefangenenlagers in Boldogasszony/Frauenkirchen begann bereits im September 1914, wobei dafür russische Gefangene herangezogen wurden. In weiterer Folge wurde das Lager zweimal erweitert und hatte ab 1916 einen Lagerstand von rund 30.000 Gefangenen, wobei sich jedoch rund 2/3 der Gefangenen auf Arbeitseinsatz außerhalb des Lagers befanden.

Das Lager Boldogasszony verfügte unter anderem über einen eigenen Grundwasserbrunnen, eine Stromkraftanlage, eine Feldbahn und ein Lagerpostamt. Mit der Bewachung des Lagers wurde das königlich-ungarische XIV. Landsturm-Wachbataillon betraut, wobei im Lager zwischen 300 und 1.200 Mann und zwischen 13 und 26 Offizieren Wache hielten.

Befanden sich beim Aufbau vielfach russische Gefangene im Lager, so wurde bereits im Herbst 1914 das Lager Boldogasszony zu einem serbischen Kriegsgefangenenlager umfunktioniert. Das Kriegsgefangenenlager Boldogasszony war seit seinem Bestehen zugleich auch ein Internierungslager. Die deportierten Zivilpersonen, im Lager waren Männer, Frauen und Kinder aller Altersgruppen, kamen aus Serbien, Montenegro und der Bukowina. Im Sommer 1916 wurden rund 2.500 montenegrinische Internierte ins Lager gebracht. In Frauenkirchen waren nur wenige Offiziere, zumeist Montenegriner und Italiener, in abgesonderten Baracken inhaftiert.

Der Tagesablauf der Gefangenen war straff organisiert, er bestand aus Arbeitszeiten, Ruhepausen, hygienischen Maßnahmen und Freizeit. Um die Autarkie des Lagers gewährleisten zu können, richtete das Lagerkommando Werkstätten für Tischler, Schneider, Schlosser und Schuster ein. Der Aufbau des Lagers erfolgte unter massivem Zeitdruck, sodass Missstände bei der Errichtung vorhersehbar waren. Die mangelhaften hygienischen Vorkehrungen und die massive Konzentration von Personen auf engstem Raum führten im Winter 1914/15 dazu, dass sich Epidemien wie Flecktyphus rasch ausbreiten konnten. Die Epidemie erreichte Anfang Februar 1915 mit über 100 Todesopfern täglich ihren beklagenswerten Höhepunkt. Ein Inspektionsbericht vom 10. April 1915, sprach von 3.690 Flecktyphusopfern.

Ab Sommer 1915 wurden die Kriegsgefangenen zu Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, im Gewerbe, in der Industrie, im Bergbau und im Militärbereich herangezogen.

Mit Kriegsende setzte die Repatriierung der Gefangenen ein und gleichzeitig wurde das Lager von den heimkehrenden Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung geplündert. Die Baracken und Restimmobilien wurden 1919 zum Kauf angeboten, sodass vom ehemaligen Kriegsgefangenenlager innerhalb kürzester Zeit nur der Friedhof übrig blieb. Auf diesem wurden zwischen 4.500 und 6.000 Personen in Einzelgräbern und 14 Schachtgräbern, die aus der Typhusepidemiezeit stammen, beerdigt. Mit der Pflege und Instandhaltung des Friedhofes wurde das „Schwarze Kreuz“ betraut. Die markanten Elemente des Friedhofes sind heute die italienische Kapelle, die bereits während des Bestehens des Lagers von italienischen Gefangenen erbaut wurde, und das rund 2,5 m hohe steinerne „Serbenkreuz“. Das jugoslawische Denkmal wurde 1954 feierlich eingeweiht.

Quelle: Kriegsgefangenenfriedhof Frauenkirchen – Wikipedia

Kriegsgefangenen und Internierungslager Boldogasszony/Frauenkirchen

Die Errichtung des Kriegsgefangenenlagers in Boldogasszony/Frauenkirchen begann bereits im September 1914, wobei dafür russische Gefangene herangezogen wurden. In weiterer Folge wurde das Lager zweimal erweitert und hatte ab 1916 einen Lagerstand von rund 30.000 Gefangenen, wobei sich jedoch rund 2/3 der Gefangenen auf Arbeitseinsatz außerhalb des Lagers befanden.

Das Lager Boldogasszony verfügte unter anderem über einen eigenen Grundwasserbrunnen, eine Stromkraftanlage, eine Feldbahn und ein Lagerpostamt. Mit der Bewachung des Lagers wurde das königlich-ungarische XIV. Landsturm-Wachbataillon betraut, wobei im Lager zwischen 300 und 1.200 Mann und zwischen 13 und 26 Offizieren Wache hielten.

Befanden sich beim Aufbau vielfach russische Gefangene im Lager, so wurde bereits im Herbst 1914 das Lager Boldogasszony zu einem serbischen Kriegsgefangenenlager umfunktioniert. Das Kriegsgefangenenlager Boldogasszony war seit seinem Bestehen zugleich auch ein Internierungslager. Die deportierten Zivilpersonen, im Lager waren Männer, Frauen und Kinder aller Altersgruppen, kamen aus Serbien, Montenegro und der Bukowina. Im Sommer 1916 wurden rund 2.500 montenegrinische Internierte ins Lager gebracht. In Frauenkirchen waren nur wenige Offiziere, zumeist Montenegriner und Italiener, in abgesonderten Baracken inhaftiert.

Der Tagesablauf der Gefangenen war straff organisiert, er bestand aus Arbeitszeiten, Ruhepausen, hygienischen Maßnahmen und Freizeit. Um die Autarkie des Lagers gewährleisten zu können, richtete das Lagerkommando Werkstätten für Tischler, Schneider, Schlosser und Schuster ein. Der Aufbau des Lagers erfolgte unter massivem Zeitdruck, sodass Missstände bei der Errichtung vorhersehbar waren. Die mangelhaften hygienischen Vorkehrungen und die massive Konzentration von Personen auf engstem Raum führten im Winter 1914/15 dazu, dass sich Epidemien wie Flecktyphus rasch ausbreiten konnten. Die Epidemie erreichte Anfang Februar 1915 mit über 100 Todesopfern täglich ihren beklagenswerten Höhepunkt. Ein Inspektionsbericht vom 10. April 1915, sprach von 3.690 Flecktyphusopfern.

Ab Sommer 1915 wurden die Kriegsgefangenen zu Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, im Gewerbe, in der Industrie, im Bergbau und im Militärbereich herangezogen.

Mit Kriegsende setzte die Repatriierung der Gefangenen ein und gleichzeitig wurde das Lager von den heimkehrenden Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung geplündert. Die Baracken und Restimmobilien wurden 1919 zum Kauf angeboten, sodass vom ehemaligen Kriegsgefangenenlager innerhalb kürzester Zeit nur der Friedhof übrig blieb. Auf diesem wurden zwischen 4.500 und 6.000 Personen in Einzelgräbern und 14 Schachtgräbern, die aus der Typhusepidemiezeit stammen, beerdigt. Mit der Pflege und Instandhaltung des Friedhofes wurde das „Schwarze Kreuz“ betraut. Die markanten Elemente des Friedhofes sind heute die italienische Kapelle, die bereits während des Bestehens des Lagers von italienischen Gefangenen erbaut wurde, und das rund 2,5 m hohe steinerne „Serbenkreuz“. Das jugoslawische Denkmal wurde 1954 feierlich eingeweiht.

Quelle: Kriegsgefangenenfriedhof Frauenkirchen – Wikipedia